DU

« PETIT FRANÇAIS » FILS

D'ESCLAVE ET DE COLON,

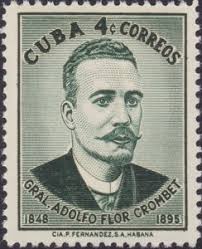

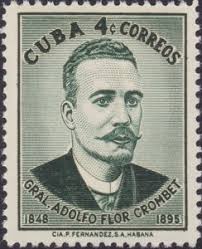

LE GÉNÉRAL INDÉPENDANTISTE FLOR

CROMBET

À SON PETIT FILS,

ROMULO

LA CHATAIGNERAIS

PIONNIER DES ETUDES AFRO-CUBAINES

Flor

Crombet, Romulo Lachatañere

Flor

Crombet, Romulo Lachatañere

Préambule

: La version initiale de mai 2020 de cet article a été

écrite indépendamment de l'ouvrage d'Alfred Conesa Le baiser de

Cuba, un destin français sur le chemin de l'indépendance cubaine.(éd.

ErickBonnier 2019). L'accès à des sources familiales inédites, le

secours du petit-fils de Flor, l'officier cubain Hugo Crombet

permettent, à la suite de ce livre et du dévoilement d'un secret

familial, de renouveler la version jusqe là diffusée sur la

naissance de Flor dans une des plantations des Crombet. Nous avons

été amenés en conséquence à la modifier sur ce point.

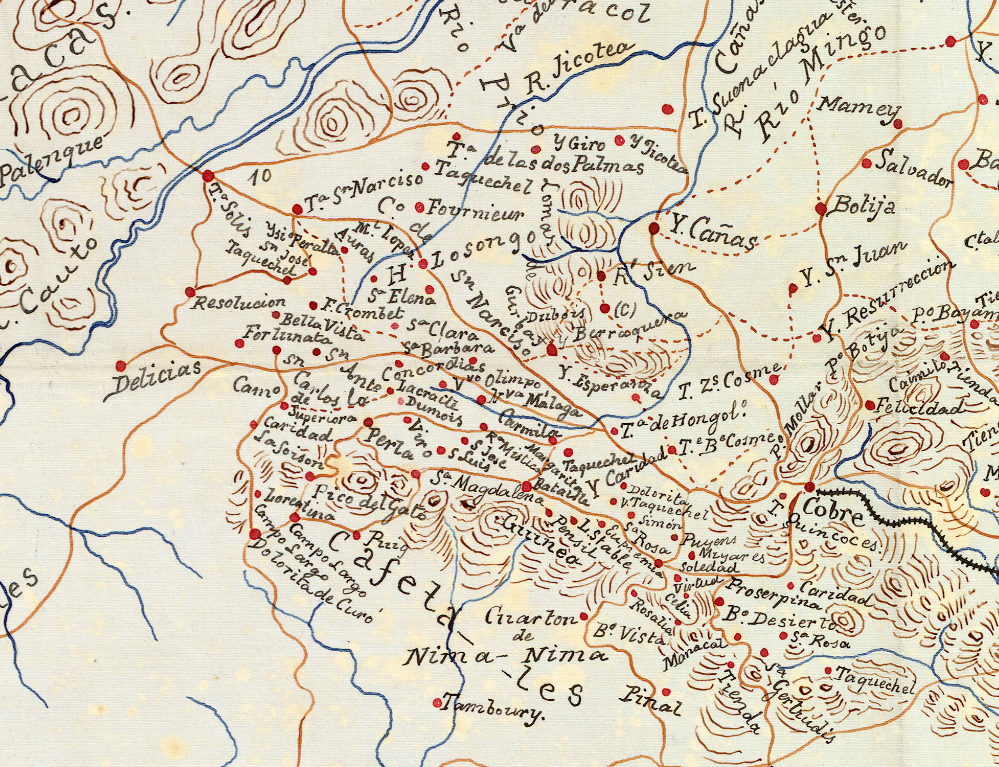

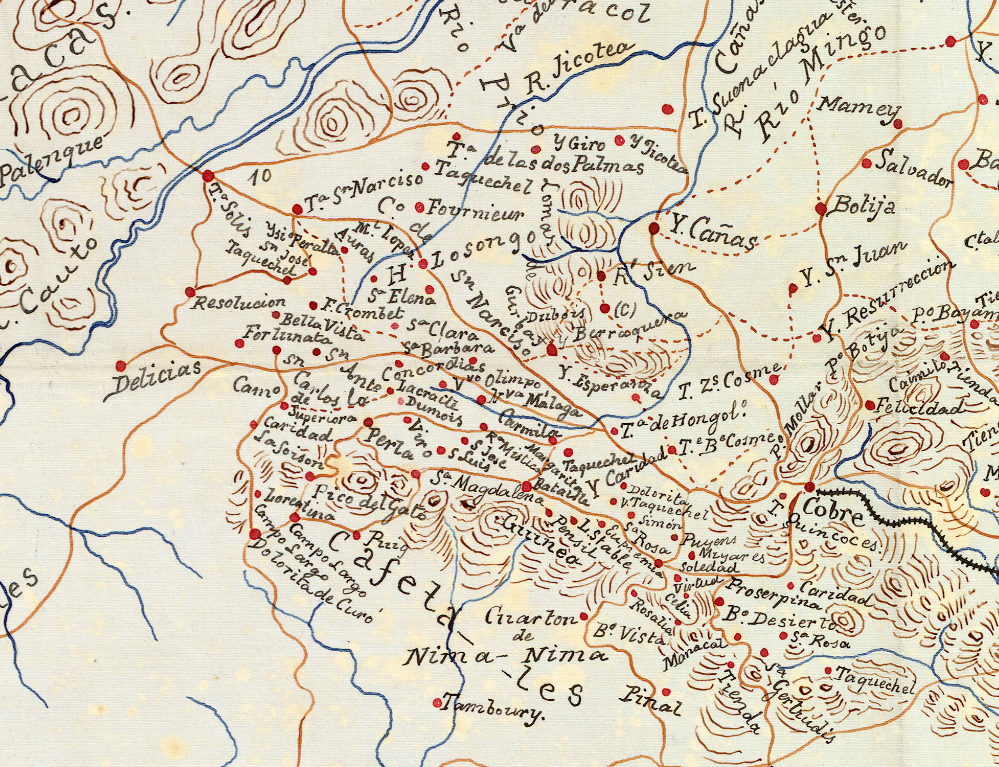

Carte

du 19e siècle de Hongolosongo ("H Losango") avec certaines de ses cafetales

signalées par un point rouge (cf

Bella Vista et "F. Crombet" de la famille Crombet, Lacraite...).

Extrait de carte.

Carte

du 19e siècle de Hongolosongo ("H Losango") avec certaines de ses cafetales

signalées par un point rouge (cf

Bella Vista et "F. Crombet" de la famille Crombet, Lacraite...).

Extrait de carte.

1.

LE « PETIT FRANÇAIS » FILS D?ESCLAVE, LE HÉROS CUBAIN FLOR CROMBET

Flor

Crombet est né le 22 novembre 1850 dans la caféière La Fraternidad (nous

pensons cette date plus crédible

que le 17 septembre 1851 indiquée dans d'autres publications). Cette

caféière du quartier de Hongolosongo, près d'El Cobre, détruite

aujourd'hui, ne doit pas être confondue avec la caféière La

Fraternidad de Ramón de Las Yaguas récemment restaurée. La famille

paternelle de Flor Crombet est française, son grand-père José

Marcelo Crombet est venue de l'île de La Grenade (qui a été par deux

fois française entre 1690 et 1785), vers 1796. Ce dernier a eu neuf

enfants d'un premier lit et autant d'un second lit. Autant dire que

diverses plantations se côtoient dans le quartier de Hongolosongo,

appartenant à ce clan des Crombet : Josefina qui deviendra La

Fraternidad, Bella Vista, La Ninfa, Georgina, La Turbia... Bella

Vista, une des grandes caféières « de Français » répertoriée,

située à environ 450 m. au dessus de la mer, est connue

localement pour son « minaret » qui domine toujours le paysage

environnant (cf. carte).

Le frère aîné du premier lit du patriarche,

Francisco Xavier joue à son tour le rôle de chef de famille. Ici

commence un secret de famille très tardivement révélé. Un frère de

Francisco, José Marcelo vient de sa plantation de La Turbia pour le

charger d'accueillir sa favorite, une esclave mulâtre de sa

propriété enceinte de ses oeuvres, Colombina. L'enfant,

explique-t-il, ne peut pas naître à La Turbia dans la demeure de

l'épouse légitime, Josefina, laquelle doit donner naissance la même

année à un fils légitime (celui-ci s'appellera Eugenio Crombet), ni

non plus être reconnu par José Marcelo. Francisco Xavier accepte de

recueillir la future mère. Mais deux ans plus tard il meurt du

choléra. Dans son testament, le père adoptif Francisco

déclare avoir deux enfants naturels, Manuel et « Flores ». On

sait ce qu'il en est : ce dernier est le fils de Colombina et

est reconnu par Francisco sous le nom de Francisco

Adolfo Crombet.

Mais, peu après la naissance, le père biologique, José Marcelo

ramène Flores à La Turbia (après avoir demandé que Colombina

quitte La Fraternidad) et le confie à une créole blanche María

del Rosario, qui a perdu sa propre fille. María élève

l'enfant qu'elle n'appelle plus que Flor et le familiarise à

la production agricole sur son lopin de terre. Un oncle

paternel, Manuel Crombet, le parraine et contribuera à sa

bonne éducation.

Du

côté de Hongolosongo

Du

côté de Hongolosongo

Quand notre héros se mariera au Costa Rica (où il a dû s'exiler pour

échapper aux autorités coloniale) en 1892 il dit s'appeler Adolfo

Flor Crombet Tejera, ayant adopté comme nom maternel, en geste de

reconnaissance, le nom de sa mère nourricière. Mais déjà il n'est

connu exclusivement que comme Flor Crombet.

Le jeune métis reçoit la meilleure éducation dans la plantation

familiale et s'y relaient des professeurs de la communauté

française. Au français et à l'espagnol s'ajoutent l'enseignement de

l'anglais et de l'italien. Il devait aussi parler le créole qui

servait de langue de communication dans ces plantations.

Au moment du soulèvement indépendantiste en 1868, à 17 ans, après de

premiers faits d'armes, il intègre une « compagnie » indépendantiste

nommée « La Francesita » (La petite française), aux côtés du

commandant Prudence / Prudencio Coureaux (plus âgé que lui, mais

qu'il connaît depuis l'enfance), de son frère (légitime) Emiliano

Crombet et des ex-esclaves libérés Camilo Crombet, Noel Crombet

& Cefiro Coureau. On dit que, faute de posséder un drapeau des

insurgés, La Francesita utilisa au combat un autre drapeau

républicain, le français. Emiliano meurt en janvier 1872 dans

l'attaque d'une caféière défendue par l'armée espagnole, l'Eden.

Des confusions ont pu être faîtes entre ce frère Emiliano et son

cousin Emiliano Crombet Philipon (né en 1845), également du

municipio d'El Cobre, combattant des trois guerres et nommé colonel

en 1878. Flor combattra sous les ordres de cet aîné en 1870.

A la mort du commandant Coureaux, la compagnie est dirigée par Flor,

elle s'agrandit de nouveaux membres et il change son nom, elle

devient « La Criolla » (La Créole).

Le président de la République en arme Carlos Manuel de Cespedes, qui

a lui-même libéré ses esclaves et les a enrôlé dans la guerre, le

décrit dans une lettre de 1872 comme un «francesito » (petit

français) créole, grand et fin, très élégant et sympathique ; il

promet d'être un de nos meilleurs chefs». Cet irréductible gagne ses

galons sur le champ de bataille et participe en effet aux trois

guerres d'indépendance, en unissant ses efforts avec le général

Antonio Maceo. Il refuse tout contact avec l'ennemi et fait même

reproche à Maceo d'avoir envisagé des pourparlers dans la guerre des

dix ans.

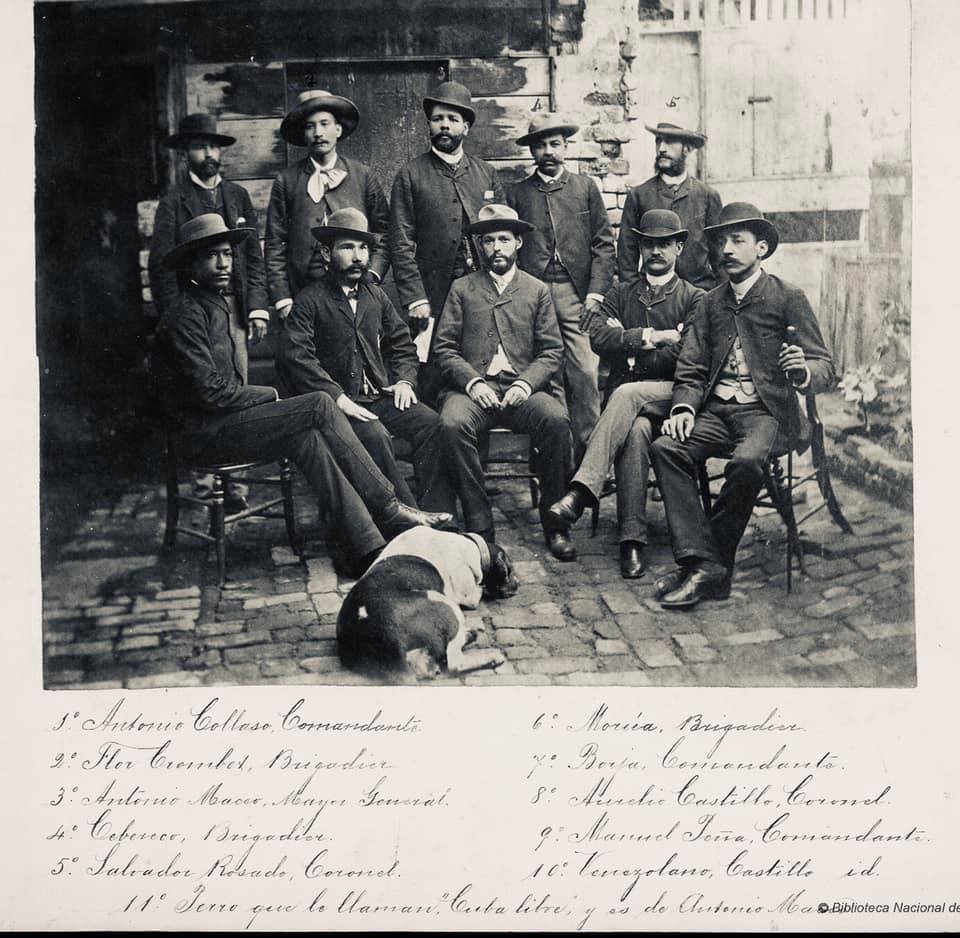

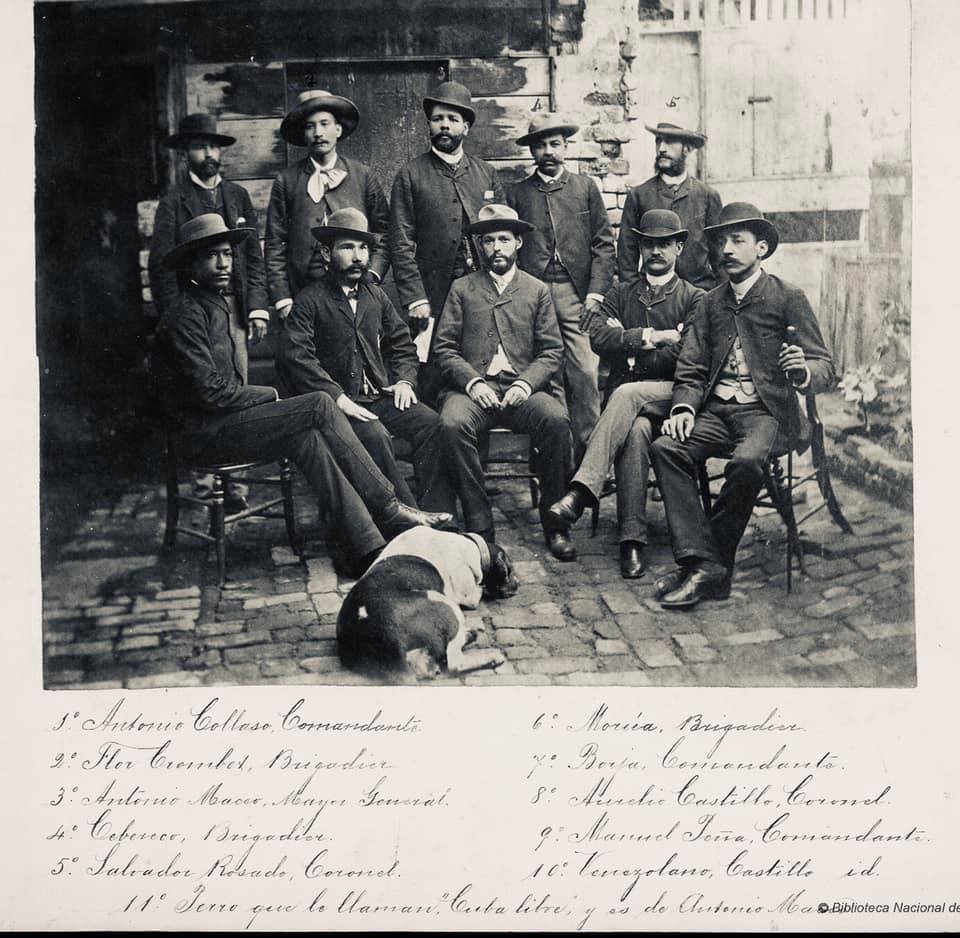

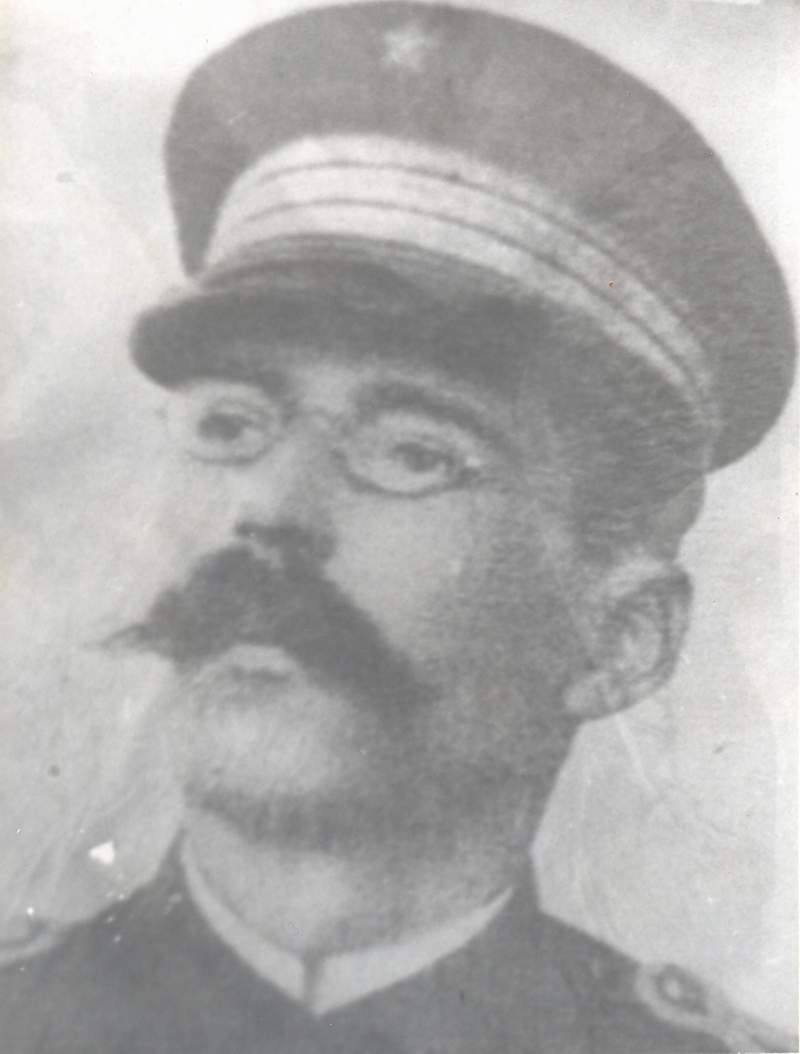

Leaders

cubains (1895) avec de gauche à droite et de haut en bas :

Commandant Antonio Collazo, Général Flort Crombet, Général Antonio

Maceo, Général Cedreco, Colonel Salvador Rosado, Général Morua,

Commandant Borja, Colonel Aurelio Castillo, Commandant Manuel Peña,

Commandant Castillo... et le chien d'Antonio Maceo appelé "Cuba

libre". (N.

B. : dans l'original brigadier

est pour "général de brigade").

Leaders

cubains (1895) avec de gauche à droite et de haut en bas :

Commandant Antonio Collazo, Général Flort Crombet, Général Antonio

Maceo, Général Cedreco, Colonel Salvador Rosado, Général Morua,

Commandant Borja, Colonel Aurelio Castillo, Commandant Manuel Peña,

Commandant Castillo... et le chien d'Antonio Maceo appelé "Cuba

libre". (N.

B. : dans l'original brigadier

est pour "général de brigade").

Issu

du monde des caféières françaises de Cuba, le

paradoxe est qu'il participe aux combats qui

aboutisent aux premières destructions par le

feu des cafetales des Français,

quasi-généralisées au fil de la guerre,

entre assauts et politique de la terre

brûlée. Tandis

que Gomez et Maceo ont établi leur base d'opération

dans la caféière Aguacate du Mont Taurus (Monte Rus)

dans l'actuelle Province de Guantanamo, il participe

contre

les troupes espagnoles

entre

autres aux prises de

Nueva

Málaga, La Dorotea (1868), La Matilde, La Aurora

(1869), El Cristal, gagnant ses galons un à un et,

déjà comme commandant, il est victorieux à la cafetal

La Indiana (1871). A 27 ans, il devient le plus

jeune des généraux de la première guerre

d'indépendance. Une photo le montre à la droite du

"géant" Maceo avec un port de chapeau faisant penser

à un fier vigneron du Languedoc et une lavalière

très "fleur au fusil". La moustache cache une

cicatrice à la lèvre supérieure issue d'un

combat.

Maceo

et Crombet dans la série télévisée "Duaba.

La Odisea del Honor"

Maceo

et Crombet dans la série télévisée "Duaba.

La Odisea del Honor"

En

1895, il a le commandement de la goélette qui

ramène du Costa Rica à Cuba les frères Antonio et

José Maceo. Une fois effectué ce qui sera connu

comme le débarquement de Duaba, il cède

logiquement le commandement au prestigieux Antonio

Maceo.

Dans ce débarquement de 23 hommes, figure, entre

autres héros, un colonel très proche de Maceo, le

"negro frances"

(Noir français) Aquiles Duverger Lafargue (dit

Arcid...),

d'une famille de propriétaires de petite

plantation de café originaire de Saint-Domingue,

installée à Palmar de Yateras. Combattant des

trois guerres d'indépendance, ce dernier mourra en

1995. "un des chefs les plus intrépides des fils

de Guantanamo, déclara Maximo Gómez.

Les débarqués progressent ensemble vers le Sud,

puis se divisent en deux colonnes. Flor, qui est

accompagné de José Maceo, mourra au combat peu

après, des mains de descendants amérindiens

combattants du côté espagnol. José Maceo s'en sort

de justesse en sautant dans un précipice. De son

côté Antonio Maceo,se dirigeant vers l'Ouest,

opère une jonction qui lui permet de conduire

"l'invasion" de l'Ouest du pays.

Le corps de Flor avait été ramené à Yateras par le

groupe d'amérindiens. A La Felicidad, plantation

devenue quartier général des Espagnols, un

planteur français nommé "Tomás Rosseaux"

(peut-être Rousseau par rapport aux patronymes

repérés) l'identifie, il l'avait rencontré dans

une mission de Flor à Paris. Les planteurs Enrique

et Felix Lescaille se chargent de l'enterrer dans

le cimetière de la plantation Jaguey près de

Felicidad (CONESA pp.188-189). Enrique Lescaille

était propriétaire de L'Hermitage /El Hermitaño

(la même propriété où s'installera au XXe

siècle René

Bénégui).

Felix Lescaille fréquentait la même loge

maçonnique que Flor. Lui qui avait servi sous les

ordres d'Antonio Macéo pendant la guerre des dix

ans, avait changé de camp et avait organisé les

escouades d'amérindiens chargés de traquer les

rebelles.

Un fils de Flor Crombet était né au Costa Rica. ll

reviendra au petit-fils de Flor Crombet, Hugo

Crombet, lui aussi né dans ce pays, mais dont la

mère rejoint ensuite Santiago de Cuba avec sa

progéniture, ce qui a permis à Hugo de devenir

colonel cubain et de faire le récit du

débarquement héroïque de son grand-père dans un

livre intitulé La Expedición del Honor.

Ce récit sera à son tour magnifié en 2013 dans une

série télévisée cubaine de 17 volets "Duaba. La

Odisea del Honor".

A

Duaba, le monument au débarquement des frères

Maceo et Flor Crombet

A

Santiago de Cuba, le parc connu sous des noms différents : La

Placita, Placita de Santo Tomás, Placita de los Mártires et

Parque Flor Crombet, se dernier étant le nom officiel. Avec

l'obélisque dédié à Flor Crombet, en minerai de de la mine

d'El Cobre, de son territoire d'origine. Photo Miguel

Rubiera Justiz/sdl

José Marti a dit

de lui après l'avoir rencontré «...Flor

a un coeur noble, un jugement sain et pense comme je pense

sur le futur destin de Cuba».

Alignement

des héros, Santiago de Cuba

*

Crónicas

de Santiago de Cuba d'Emilio Bacardi

Moreau

ANNEXE : AUTRES OFFICIERS INDÉPENDANTISTES D'ASCENDANCE

FRANÇAISE

Dans

le même "quartier" rural où est né Flor, la même année,

dans le même milieu des planteurs français, est né un

autre général des insurgés cubains, José Lacret

Morlot (1850-1904). Sa plantation d'origine est

cartographiée comme "Lacraite" (cf carte). Il fut d'abord

aide de camp de Antonio Macéo, donc un homme de confiance,

avant de gagner ses galons. Le contre-insurgé de

réputation sanguinaire González Boet organisa l'assassinat

du paisible père de José Lacret, le colon français,

décapité sur son cheval d'un coup de sabre, simplement

pour mortifier le fils insurgé*.

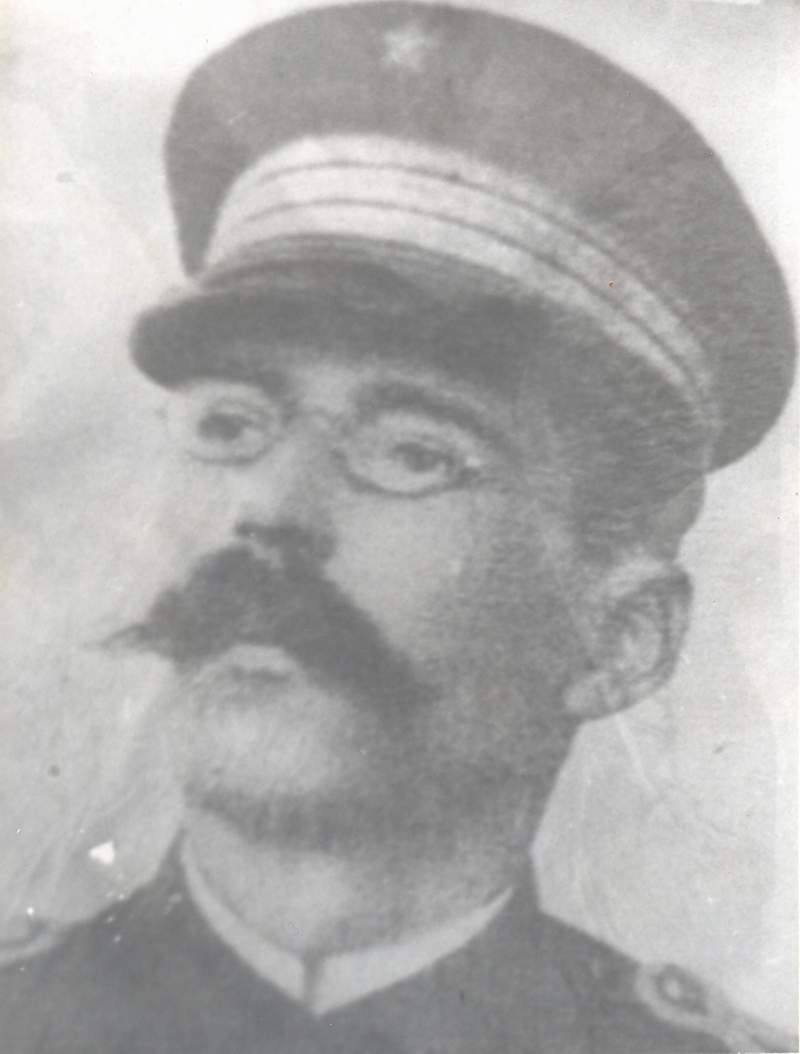

Le

général José Lacret Morlot

Un

autre exemple de général indépendantiste descendant d'un

colon français de Cuba est le général de brigade Carlos

Dubois Castillo (1861-1906) né dans le Municipio

de Sagua de Tánamo (actuelle province d'Holguín) dans un

environnement de plantations de café. Fils du colon français

Charles Dubois Revé et de Clara Castillo. Son père était un

cultivateur de café de Santa Catalina, ce hato

ayant été partagé par des familles de Français pour

développer cette production : les Vidaud, Bientz Lagrave,

Revé, Fousamné, Lamothe, Duboys Revé, Osorio Revé, Casurd

(Cassourd?), Lándersen... La majorité des familles de San

Catalina indique une origine pyrénéenne (Gers, Béarn).

Il étudie en France

et soucieux des influences des idéaux de liberté, d'égalité

et de fraternité, il rejoint l'Armée de libération mambí le

9 mai 1895, influencé par le général Antonio Maceo lors de

son passage dans sa région et participe à l'invasion de

l'Occident. Lorsque les libéraux se sont soulevés contre le

processus de réélection du président conservateur pro

états-unien Tomás Estrada Palma, en août 1906, il est

reparti "dans la manigua"

(comme nous disons "dans le maquis"). L'issue devait lui

être fatale (comme elle le fut pour le général noir Quintín

Banderas, attaqué traîtreusement,

par des envoyés d'Estrada Palma. Il

meurt ainsi de blessures à la machete).

La mort de José Lacret Morlot est survenue alors qu'il était

malade de fièvre jaune dans la plantation de café Kentucky,

à Alto Songo, le 21 août 1906, persécuté par les forces de

l'armée présidentielle. Kentucky, malgré son nom, ou à cause

de lui, avait été fondée par des Français de la grande

Louisiane après 1809.

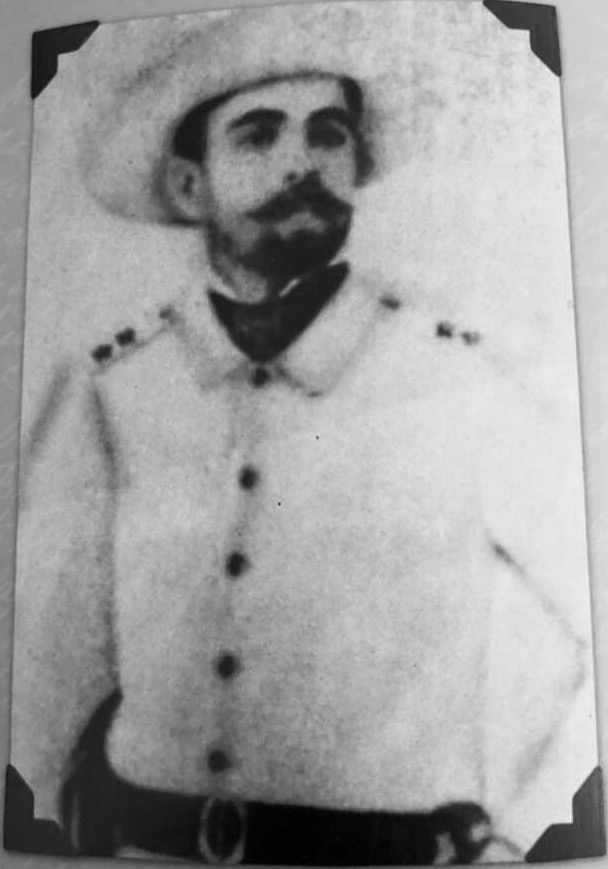

Le

général Carlos Dubois Castillo

Un

autre général de brigade d'ascendance française est Alfonso

Goulet Goulet (1865-1895). Né aussi près de El

Cobre, prisonnier dans la "petite guerre" de 1879-80 (la

deuxième), il fut

déporté en Espagne, devant à son jeune âge (14-15

ans!) de ne pas être fusillé. Il participa à la

conspiration dite Paz de Manganeso en

1890. Selon des sources espagnoles, cette

conspiration avorta par le refus des propriétaires

des mines de manganèse de les appuyer, par intérêt

économique. Il prit part aux préparatifs de

l'insurrection de 1895 aux côtés de Moncada et

Quintín Bandera. Fraîchement nommé général de

brigade sous les ordres de Maceo il mourrut au

combat sur les hauteurs de La Caoba.

Général

de brigade Alfonso Goulet Goulet

Le

fils aîné du grand indépendantiste Emilio Bacardi

Moreau, Emilio

Bacardi Lay s'illustra au grade de

colonel dans la dernière guerre d'indépendance.

Descendant de l'immigration française par son père

(dont la mère s'appelait Moreau) et par sa mère :

famille Lay unie à une Berluchand. En résumé trois

grands parents issus de cette communauté. Le

quatrième, Bacardi, d'ascendance catalane (Sitges)

illustrant la bonne entente des communautés

d'origine catalanes et française en Oriente à

cette période. Né à Santiago de Cuba en 1877 il

s'éteindra à Miami en 1972.

Colonel

Emilio Bacardi Lay :

à

gauche collection Maria del Carmen, à droite

archives de l'ELC

Il rejoint l'armée indépendantiste à 17 ans,

devenant adjoint "par mérite" de Antonio

Maceo. Il prendra contact avec José Marti dans

un déplacement à New-York. Il combat à

l'ouest (entre autres Peralejo, Sao del

Indio...), à Matanzas, puis

Cienfuegos.... Blessé à la baïonnette

à Calimete et par balle à Manjuari. Après

l'indépendance, il ne fit pas de carrière

politique. Après divers voyage à Miami, il s'y

installe en 1936.

Luis Bonne

Bonne (1842-1917) de Santiago de

Cuba. Ses parents étaient cousins. Á 26 ans il

incorpore l'ELC, en 1868. Dans la guerre des

dix ans il termine capitaine d'escorte

d'Antonio Macéo. Il accède au grade de

commandant dans la guerra chiquita, il est

sous les ordres de José Macéo quand celui-ci

meurt en 1996.il devient chef de la brigade

d'El Caney, puis général de brigade en 1897.

Il est blessé dix fois par balle. À

l'indépendance, il se retire dans sa ville

natale.(1)

Général

de Brigade Luis Bonne

Mentionnons aussi dans les généraux

d'origine française de l'indépendance

cubaine, le "mayor general" Julio

Sanguily Garitte (1845-1906)

issu, lui, d'une plantation de café de San

Catalina de Güines (Province de La

Havane). Son frère cadet Manuel

(1848-1925) devint lui-même capitaine, fut

élu sénateur après l'indépendance et est

un historiographe des guerres

d'indépendance. Les deux avaient la

nationalité étas-unienne en plus de

l'espagnole, avant de passer à la cubaine.

Leur père Julio avait les nationalités

espagnoles et française. Leur mère, Mary

Garitte était anglaise. Leur grand'père,

naturalisé états-unien en 1772, premier de

la lignée à s'installer à Cuba, s'appelait

Jean-François Saint-Guily. Julio, le père

de la fratrie fit des études au collège

militaire d'élite de Sorrèze, près de

Bordeaux sous le nom de Saint-Guily.

Il semble qu'il ait voulu ensuite

hispaniser son nom pour ne pas éveiller de

méfiance. Leur frère aîné, Guillermo /

William "le premier Cubain d'Australie",

fonda une lignée Sanguily à Sidney.

http://www.cubanosfamosos.com/es/julio-sanguily-garitte

Nous

manquons jusqu'ici

d'informations sur le colonel

Carbó Monet

figurant dans une histoire

collective de Santiago de

Cuba.

(1)

Le patronyme Bonne

répandu en

Oriente vient du

corsaire français

Jean-Jacques Bonne. En

1809, il essaya de se

faire passer pour

Hollandais, puisque né à

Curaçao. Il obtint de de

ne pas se faire expulser

et prit la nationalité

espagnole. Associé à un

autre corsaire (Joseph

Mourlot, il poséda

plusieurs plantations

dont une à Limones. Les

trois qu'il possédait à sa mort

se nommaient, la Méprisée, la

Gran Colina et Pitit Plaza (nom

créole dit à l'époque patuá).

Il eu trois enfants naturels

avec une Ermina Rosa Porel et

deux avec une Angela Denise

Demiot. Il reconnut ces cinq

enfants (RENAULT 2012/

Geneanet). Nous connaissons deux

des trois enfants d'Elmina Rosa

Porel

- Maria Amalia Bonne (née au

Caney et décédée à Bordeaux),

- Cornelia Angela Mathilde,née à

Santiago de Cuba en 1821, mariée

à Paris avec Charles-Edouard

Specht (Curaçao-Santiago de Cuba

1870), qui termina sa vie en Ile

de France (1884).

Un des deux enfants d'Angela

Denise Demiot est ;

- Marie Philomène Bonne,

Santiago, de Cuba, mariée en

1821 à Jean-Baptiste de Mégret

de Belligny. Sa descendance est

liée à Bordeaux.

Deux

enfants au total ne sont pas

répertoriés jusqu'ici, où peut

se trouver une descendance mâle.

|

UN COMBATTANT FRANÇAIS MYSTÉRIEUX

Notre

recherche sur la famille Bégué à Cuba a en effet

fait apparaître un parfait homonyme de Félix

Begué Begué, l'agent consulaire de France

à Guantanamo.

En

effet, parmi les vint-trois enrôlés venus de

France dans la guerre d'indépendance de 1995-98

répertoriés dans des documents inédits en notre

possession nous rencontrons un Félix Bégué Bégué.

Il est décrit ainsi : Français de 25 ans,

célibataire, Incorporé à l'armée de libération

cubaine le 20 avril 1896 comme simple soldat

(Corps 1, Légion 4, Exp. 86), mort le 5 août 1897.

Il est mort de fièvres à Hondones, dans la Ciénaga

de Zapata. Il fait partie des huit volontaires

venus de France dont la mort a été enregistrée

dans cette guerre.

Son

nom le rattache à la nombreuse famille béarnaise

des Begué, où la double descendance paternelle

et maternelle Begué n'est pas une rareté et où

l'émigration "en cascade" vers Cuba se poursuit

sur des dizaines d'années. Rien ne permet

jusqu'ici de préciser ses attaches avec ce pays.

L'enracinement de la famille Bégué à Cuba et et

sa prospérité avant la guerre d'indépendance est

une piste qui reste à préciser. cf

http://www.ritmacuba.com/Fragments%20me%CC%81moriels%20sur%20les%20planteurs%20francais%20a%CC%80%20Cuba.html

|

2.

LE PETIT-FILS ROMULO LACHATAIGNERAIS CROMBET... ET

L'AFRO-CUBAIN

Après

la mort de Coureau, Flor Crombet avait unit sa vie à la

soeur de son camarade de combat, nommée Cecilia.

Flor et Cecilia donnent à leur fille le nom de Flora.

Celle-ci se maria à un autre descendant de Français de la

province orientale, Romulo La Chataignerais, avec qui elle

eu cinq enfants, le benjamin, héritant du nom de son père

Romulo, naissant à Santiago de Cuba le 4 juillet 1909. Un

esprit aussi résolu que son grand-père comme nous allons le

voir.

Romulo La Chataignerais Crombet fait ses études secondaires

dans sa ville natale, puis obtient son doctorat en pharmacie

à l'Université de La Havane.

Il lutte contre la dictature de Gerardo Machado dans les

rangs des étudiants. Plus tard, il rejoint le Parti

communiste de Cuba. Il purge une peine de prison pour avoir

participé à la grève de mars 1935. Il part grâce à une

bourse aux États-Unis et combat pendant la Seconde Guerre

mondiale. Nicolas

Guillén le décrit comme "un

homme de visage fin et à la voix douce, un jeune

intelligent et curieux, confiant en lui-même".

Quand il commence à publier, peut-être las d'entendre son

nom « exotique » dans le contexte cubain, nom maltraité par

une prononciation à l'espagnole, peut-être aussi par volonté

de ne pas marquer de distance par rapport à son lectorat, il

décide de modifier son nom en lui donnant une orthographe

castillane « Lachatañeré ». Forcément fier d'être le

petit-fils d'un héros de l'indépendance bien éduqué et

justement glorifié, qu'il n'a pu connaître directement, il

sait qu'il est aussi l'arrière petit-fils d'une esclave dont

le destin est resté mystérieux (Flor avait échoué dans ses

tentatives pour en savoir plus sur sa mère éloignée de la

plantation familiale). Son approche de la vie populaire, de

la religion populaire, c'est-à-dire des cultes afro-cubains,

dans les périples peu fortunés de sa vie havanaise l'amène a

publier dans ce domaine.

Il collabore aux journaux "Diario de Cuba" (Santiago de

Cuba) et "Noticias de hoy" (La Havane) et dans les revues

"Estudios Afrocubanos" (où il a publié "El sistema religioso

de los lucumís y otras influencias africanas en Cuba"entre

1939 et 1940), "Mediodia " (proche du parti communiste),

tous deux de La Havane, et "Vision", de New York. Il donne

de nombreuses conférences.

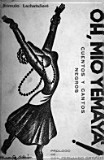

Il

publie « Oh mio Yemayá,

cuentos y cantos negros » (1938), avec une préface

de Fernando Ortiz (lequel accepte de la part du jeune

chercheur le rejet du terme « brujeria

», sorcellerie, pour parler du système religieux lucumí**)

et « El Manual de

Santeria », qui porte deux sous-titre différents :

sur la couverture «

Estudios afrocubanos » et dans le texte «

El sistema de cultos Lucumí ». Ce dernier livre

paraît à La Havane en 1942 (alors qu'il réside déjà depuis

deux ans aux États-Unis), là encore dans une maison

d'édition liée au parti communiste.

Ces deux publications en font un pionnier des études

afro-cubaines aux côtés de Fernando Ortiz et Lydia Cabrera.

Et aussi un intellectuel révolutionnaire analysant le rôle

de la question noire dans la nécessaire transformation

sociale et politique.

L'ensemble de ses écrits sur les cultes afro-cubains est

réédité à La Havane en 1993 sous le titre «

El sistema religioso de los afrocubanos » avec une

importante préface de l'historien Isaac Barreal (plusieurs

rééditions).

En 1995, les problématiques

respectives de Romulo Lachateñere, Fernando

Ortiz et Lydia Cabrera sont analysées en français par

Erwan Dianteill (Le

savant et le santero, L'Harmattan). Est incluse

dans cette parution la première traduction de Lachatañeré

en français : "L'origine des cultes et leur mode de

fonctionnement",

un chapître d'«

El sistema religioso de los afrocubanos », par

l'anthropologue congolais formé à La Havane, Wilfrid

Miampika.

Dans un article que Romulo Lacahatañere publie d'abord en

anglais), "Quelques aspects du problème noir à Cuba",

l'analyse distanciée des contradictions entre noirs et

mulâtres et des divisions entre mulâtres se joint à la

connaissance intime de son milieu d'origine et

de sa mentalité, héritée du côté paternel comme

maternel :

"Ces divisions, quoique

surgies au cours de l'histoire par le caractère

particulier de l'économie esclavagiste de la région, ont

été aussi influencées par chaque groupe de mulâtres, aussi

bien les descendants des Français - à travers des réfugiés

qui échappèrent à la révolution haïtienne - que les

mulâtres hispanophones. Le premier groupe reçut une

éducation "à la française", avec un sens libéral certain,

plus complète que celle reçue par les descendants

d'espagnols. Ils reçurent des avantages économique sur les

seconds, considéraient ceux-ci inférieurs culturellement

et s'ils ne se séparèrent pas d'eux, du moins les

considéraient avec condescendance. Les mulâtres de culture

française, appelés "les Français de la Rue Le Coq" (en

français dans le texte), du fait de la coutume reculée

dans le temps d'installer leurs commerces dans la rue

appellée calle del Gallo

à Santiago de Cuba, s'efforcèrent de vivre à la manière

française et dépréciaient le dialecte dérivé de l'espagnol

: "pagnol", préférant parler le patois dérivé du français"

(notre traduction)...

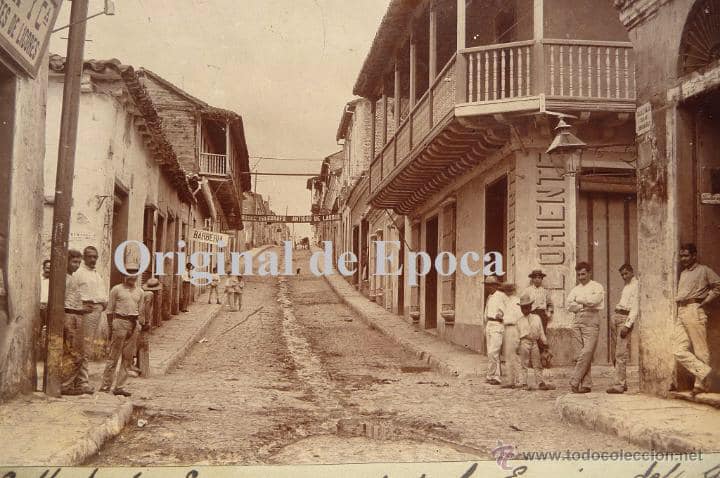

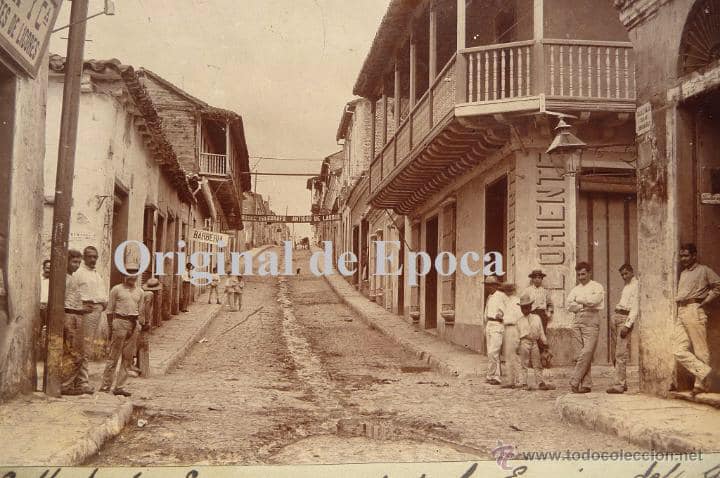

Vers

1900 et en 2020 : Croisement de la rue Gallo et bas de la

rue Enramadas (montante), Santiago de Cuba. 1. La

banderole en travers de la rue correspond à l'hôtel

historique français "de Lassus". 2. Le symbole du coq à

l'origine du nom de la rue (un coq de métal surmontait une

maison de Français).

Des

trois intellectuels découvreurs de l'afrocubanité à Cuba, il

est le seul à ne pas parler de l'extérieur, son analyse est

liée à son vécu dès l'enfance et avec son vécu de métis dans

les quartiers populaires de la capitale.

À sa mort dans un accident d'avion à Puerto Rico, en 1951,

l'intellectuel engagé en même temps que biologiste (déclassé

du fait de sa vie militante), Romulo Lachatañeré né

Lachataignerais était employé de laboratoire au Columbia

University Hospital et membre du Parti Communiste

des États-Unis.

© Daniel Chatelain / Ritmacuba. 2020

**

Ce

qui était une critique implicite de Fernando Ortiz qui

avait publié un livre au titre plus tard contesté "Los

Negros Brujos" (Les Noirs Sorciers).