Retour à l'accueil

Santiago de Cuba - Juillet 2021

Retour à l'accueil |

|

Santiago de Cuba - Juillet 2021 |

Mise en ligne de la page : le 15/07/2020. Dernière modification

02/01/2023.

La page avec tous les textes du site

Par Daniel Chatelain

Environs

de

la Gran Piedra - DR

Sommaire :

Avant-propos

1. PRESENTATION, SUR LES TEXTES SELECTIONNES

2.

FABLES ET POEMES DE PRUDENT DAUDINOT (SELECTION)

- Corneille avec Renard

- Mulet qui vanté famille li

- C’est ouanga !

- Elégie (extrait)

3.2. Préface : « Piti causement »

3.3. La banza, la lyre créole, présente à Cuba? (commentaire de Daniel Chatelain)

3.4. Poémes et contes sélectionnés d’Hippolyte Daudinot

- Blancs Dada et langue créole

- Vini n’en Palène

- Soleil l’amour (présentation, extrait, non transcrit)

- Beauté Ibo

- Compèr Malice et compèr Bouqui (présentation, non transcrit)

- « Non » femmes, souvent c’é « oui »

- C’é Zombi .

(con

traducción parcial en español)

5.

LA RELATION AU CREOLE DES FRERES DAUDINOT

6. CREOLE CUBAIN : UN CREOLE QUI S’ECRIT QUAND S’ÉVANOUIT L'OASIS CULTUREL QUI L’A PORTE.

7. LEXIQUE : SELECTION DU VOCABULAIRE CREOLE DES DAUDINOT

Annexe : le manuscrit, les difficultés de sa lecture, son sommaire complet et sa pagination originale

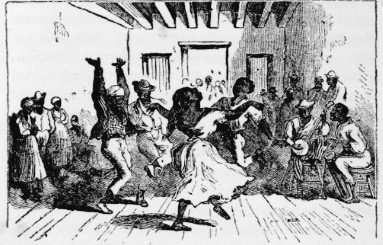

Danse d’esclave avec tambour et "guitare créole". XIXe s. Tableau attribué à Agustino Brunias. Musée de Bordeaux Aquitaine.

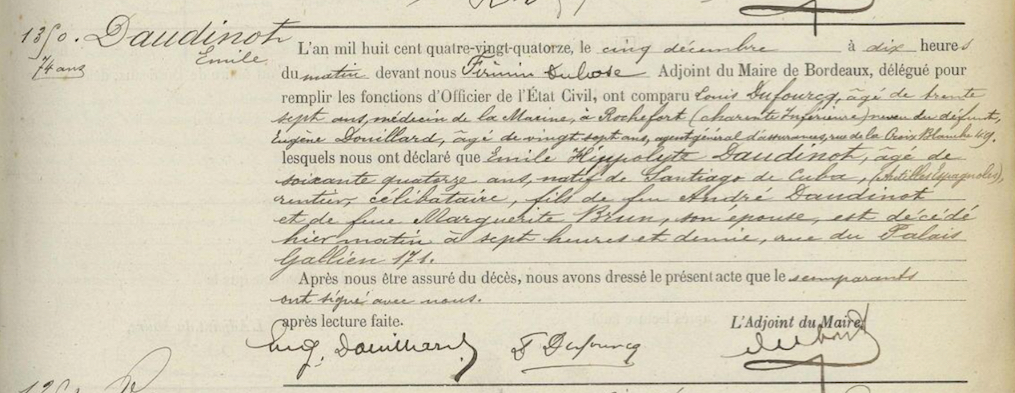

Cet article part de la transcription d’un manuscrit en créole écrit part deux Cubains à deux moments différents du 19e siècle. Le contenu mis à jour par cette transcription et sa traduction nous ont conduit à examiner ce créole particulier, son vocabulaire et ce qu’il révèle d’un culture localisée dans le Sud-Est de Cuba. Il semble être la seule trace écrite connue de cette forme linguistique anciennement pratiquée dans les plantations crées par des réfugiés de la colonie de Saint-Domingue et autres Français d'Amérique et de la métropole. La tradition orale issue de ce même contexte nous est parvenue, elle, à travers les chants de la tumba francesa, celle-ci devenue patrimoine immatériel de l’humanité .

Comment se présente-t-il? C’est un manuscrit de 74 p. sur papier à liséré latéral d’un papetier de Paris. En créole, à part la dédicace en français. En vers, à l’unique exception de la préface. Ecrit avec une encre pâlie par le temps, de telle manière qu’il a fallu des reproductions avec un noircissement pour arriver à en lire l’essentiel.

- non daté, avec une différence de dates entre les deux parties mesurée en décennies, comme l’enquête sur les deux auteurs a permis de l’établir.

- deux auteurs, le second, Hippolyte Daudinot étant le frère cadet du premier, Prudent, ce frère aîné d'une fratrie de quatre garçons et une fille. Hippolyte écrit après la mort du frère aîné et ayant sauvé de la destruction 14 feuillets initiaux (parmi d’autres indéchiffrables). Qui lui servent de modèle. C’est Hippolyte lui même qui narre ce sauvetage.

- le premier était connu d’autres planteurs pour écrire en créole. Le second a recherché ces papiers dans les biens du défunt à la demande d'autres personnes de son environnement, de la communauté française des propriétaires de caféières, telles les sœurs de Mme Jules Raoulx (Léocadie née Heredia Girard) et cette dernière, à qui a été dédié le manuscrit et l’a gardé.

Les textes se distinguent des chants de tumba francesa, en particulier par le procédé de versification, issu du français. Par la proximité avec la bonne orthographe française aussi. Ils sont destinés à être lus, peut-être contés. Ce ne sont pas des chants. Mais il y a des cas de citations de chanson française ou de berceuse créoles. Et des allusions à la musique de plantation, qui vont se révéler précieuses, rejoignant des éléments connus par la tradition orale ou plus surprenants, comme la présence jusque là ignorée sur le sol cubain de l’instrument banza utilisé dans le titre choisi par Hippolyte Daudinot.

Cette publication ne reproduit pas l’intégrale du manuscrit, qui nécessiterait une équipe plus large, mais une partie représentative, les textes sélectionnés contenants les plus frappants des éléments culturels spécifiques.

Remerciements chaleureux à Marie José « Pepa » Delrieu, descendante de Jules Raoulx et Léocadie Heredia Girard pour m’avoir confié le volume manuscrit retrouvé à Oléron dans ses papiers de famille. N’étant pas moi-même féru de créole, la contribution de Daniel Mirabeau a été décisive, par ses traductions doubles en créole haïtien moderne et en français pour retrouver le sens des transcriptions

N. B. : Les hésitations sur la transcription sont signalées par un (?) à la suite des syllabes douteuses (voir le détail des possibilités de confusion en début de l'annexe).

Hippolyte Daudinot a pu sauver onze textes des écrits en créole de Prudent Daudinot postérieurement à son décès à Cuba, dont cinq fables et six poèmes. Trois des cinq fables apparaissent d’entrée de jeu comme des adaptations de La Fontaine :

|

Corneille avec Renard Crapaud avec taureau Youn chien marron et youn mouton |

Le Corbeau et le Renard La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf Le loup et l’agneau |

Une quatrième, Lapin avec Crapaud, prend à témoin La Fontaine dans le texte.

Nous avons sélectionné ici trois fables et deux poèmes.

Arbre du jardin botanique de la Gran Piedra

Corneille avec Renard

Version de « Le Corbeau et le Renard » de La Fontaine.

Les différences avec le texte de La Fontaine sont dûes à une recontextualisation dans le monde caribéen et un caractère didactique de la version. Ainsi il explique dans le texte le mot renard : « yo mitan chat, l’autre mitan chien » (moitié chat moitié chien). Cette explication, quoi qu'elle vaille, est sans doute destinée à de petits créoles et au personnel…

|

Original |

Créole haïtien moderne |

Transcription littérale en français |

|

Dans temps corneil’o yo té manger fromage, Yo renard, l’animau bien fin… (Yo mitan chat, l’autre mitan chien) Garder corneil’, qui sans faire tapage, En haut grand mapou voisin, Z’après manger youn gros fromage. Mouché renard comme gagné langage Pour tromper sot, qui douce passé sirop Et sot, n’en mond’ cilà gagné que trop. C’est vous, li dit – bonjour mouché Corneille ! C’est piti bel ou bel en haut bois là ! Chanson vous c’est miel n’en z’oreille ;

C’est rossignol li même qui dit ça. Moin qui conné piti bien la musique, Chanté pour moin, vous va fair’ moin plaisir. Corneille c’est z’oiseau qui bourrique. Li croir’ renard, li té gagner désir Anpi chanter, car Pipirite Zé faire li croir’ li té gagné mérite Papé rossignol dans mapou[1] chanter Li v’lé chanter, fromage li tomber. Mouché renard li ramasser ; Et pi l idit « Papa Corneille ! Depuis raison charré moin n’en treille » Marraine ! moin --( ?)né[2] beaucoup. Fais comme moin. Voix vous pas bel du tout ; Mais n’en plaç’ à li, qui fromage ! Vié z’oiseau, li temps pour vous sage, N’a pas jamais conté flatteur Car toujours li porter malheur Li vanté voix lorsque li v’lé fromage » |

Yon fwa sou yon tan, konèy o yo te manje fomaj Yo rena, zannimo byen fèn Yo mitan cha, lòt mitan chyèn Gade konèy ki pa fe kabalye Anwo gan mapou vwazen

Apre manje yon gwo fwomaj Monchè rena, kòm ganye langaj Pou twompe sò, ki dous pase siwòp E sò nan mond sila ganyé twòp Bonjou monche Konèy Se bèl piti w bèl anwo bwa la Chante w se miel nan zorey Se « rossignol » li menm qui pale sa mwen ki konnen pitit myzik Chante pou mwen w fe mwen plèzi Konèy se zwazo ki bourik Li kwè rena, li w ganye anvi Anpil ...chante paske Pipirite Fe li kwa li tè ganye merit Papa zwazo nan mapou chante Li vle chante fwomaj li tonbe Monchè rena li ramase Epi li di : Papa Konèy Depi rezon chante chare mwen nan tray Marenn ! Mwen --(?) anpil Fais Fe kom mwen. Vwa w pa bèl Men nan plas a li ki fwomaj Vyè zwazo litan pou w saj Sispann di flate ou Paske li toujou pote movè chans Li fe lwaj vwa w lè li te vle fwomaj o |

Maître Corbeau, sur un arbre perché, Tenait en son bec un fromage. Maître Renard, l'animal malin L'observe sans faire de tapage Lui tint à peu près ce langage Pour l'embobiner, il lui passe la pommade À dessein de remporter l'affaire Hé, bonjour Monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli en haut de cet arbre Votre chant est du miel pour les oreilles! C'est le rossignol qui pépie comme cela Je reconnais sa belle musique Vous écouter me ravit Le corbeau est un oiseau qui n'est qu'un âne Il crût le renard, de chanter l'envie Etait grande pour un Pipirite

[5] Il lui fait croire qu'il en a gagné le mérite Père rossignol dans le mapou se mit à chanter De sa volonté de chanter, le fromage chût Monsieur renard de le ramasser Il lui dit : Père corbeau Pour ceci, j'ai tissé ma toile Marraine !….. Faites comme moi ! Votre voix n'est pas belle Mais à sa place, quel fromage ! Vieil oiseau, il serait temps pour vous d'en tirer leçon De ne plus écouter un flatteur Car toujours il porte malheur Il a loué ta voix quand il voulait du fromage |

Mulet qui vanté famille li / Milèt ki vante fanmi li/ Mulet qui vante famille

Nous n’avons pas reconnu de modèle pré-existant à celle-ci, par contre bien située dans le contexte social et historique. On parle ici de changement de maître, c’est une fable sur l’esclavage. Avec un morale intéressée destinée aux esclaves de la plantation : on ne change pas une personne avec des principes, en l’occurrence chrétiens, contre un contremaître sans cœur et sans reconnaissance. Elle semble faîte pour être lue ou contée aux esclaves de l’habitation.

Le travail esclave est comparé à celui du mulet qui transportait sans trêve le café depuis les montagne jusqu’à la baie où il sera exporté. Un mulet qui sera remplacé sans vergogne, une fois fourbu et sans force, par une belle pouliche.

L’allusion à la guerre du Sud entre les généraux Toussaint-Louverture et Rigaud avec ces grandes pertes humaines (certains ont parlé de guerre d’extermination) et les oppositions exprimées en termes de Noirs contre Métis témoigne de la mémoire des événements dramatiques de la Révolution haïtienne dans la communauté des réfugiés à Cuba au moins une génération après les faits (cf note 8 sur cette guerre).

|

Dialecte original |

Créole haïtien moderne |

Français |

|

Vanter, c'est très

mauvais' manière Grand maman li té dit

bonne aventure, Youn capataz et capataz

pas joué? Nègres vantés qui mandé

changer maître, |

Vante, se yon move

mannyè Gran manman li di lavni Nèg vante ki mande

chanje mèt |

Se vanter, quelle

mauvaise manière Sa grand-maman disait la

bonne aventure |

Colonne

de mulets transportant des sacs de café (dessin de Samuel

Hazard)

C’est ouanga !

Thème de l’ensorcellement. Il pourrait être tentant d'y voir une part autobiographique involontaire de cet auteur mort dans la force de l'âge... Y-a-t-il une part de regard ethnographique avant l'heure? Mais si lui, ancien étudiant dans l'élite bordelaise (cf infra), ne s'appropie pas les croyances populaires ici présentes, c'étaient probablement celles de sa famille maternelles et de tout son entourage sur la plantation.

|

Original |

Créole haïtien moderne |

Français |

|

C’est youn wanga ! c’est youn wanga, nénéne ! Jétte remède ou dans youn coin, Ou vlé guérir moin – qui la peine ? Capoulata[10] trouvé bout’moin Moin v’allé brûler youn chandelle Pour vous Saint’Vierg’, maman Bondié Pour fête à vous dans la chapelle, Outi ça qui v’lé, yo fait veu Moin va monter la dans montagne, Outé jamais yo pas tender Quand bamboula battr’ dans campagne, Tambour ou cha cha résonner Pour voir si vié maman sorcière, Qui chanté la nuit dans joupa P’allé di moin ça qui faut faire, Li qui la rein’ capoulata Ma parlé saint, m’a hélé diable ! Zaut tourment cilà la finir. Souffrir encor, mon pas capable, Pitot, nénéne, pitôt mourir. |

Se youn wanga ! Se youn wanga, nenene! Jete remèd ou nan koin Ou vle geri m', èske li vo li ? Kapoulata di ke pou mwen li nan fen an Mwen ta renmen boule yon lanp Pou w sen vièj, manman Bondye Pou selebre w nan chapèl la Zouti sa ki vle pou fe swè[11] Mwen pral monte nan mòn lan Ou te janmè ou pa tande Lè banboula bat pwovens lan Tanbou a tchatcha a rezone Wè si sa sosyè fin vye granmoun Ki chante lannwit nan jou pa Pou ale di mwen sa ki fo fè Li ki larenn kapoulata Mwen pale sènt, m'a ele dyab Se konsa, ki lòt touman m 'sispann Soufri ankò, mwen pa kapab Pito, non pito mouri |

C'est de la sorcellerie, de la sorcellerie, non non non ! Jettez donc votre remède dans le coin Vous voulez me guérir, est-ce bien la peine ? La guérisseuse dit que pour moi c'est la fin

Je voudrais brûler un cierge Pour vous Sainte Vierge, mère de Dieu Vous honorer dans la chapelle Avec les offrandes qu'il faut pour vous faire un vœu Je vais monter dans les mornes Tu ne les as jamais entendus Quand le bamboula bat dans la campagne Quand le tambour ou le tchatcha résonne Voir si cette vieille sorcière Qui chante la nuit dans dans la baraque Saura quoi me faire pour aller mieux Reine guérisseuse J'ai imploré les Saints, le diable Pour que mes tourments cessent De souffrir encore je ne suis pas capable Non non non, plutôt mourir ! |

A ce stade de notre travail nous n’avons pas transcrit les poésies sentimentales de Prudent Daudinot, d’ailleurs assez courtes : Bouton rose ; Non, ça pas belle ; Désespoir (en alexandrins) ; Chagrin (sur une trahison féminine). Voici un extrait du dernier de ces poèmes, Elégie :

Elégie

|

Original |

Créole haïtien conntemporain |

Français |

|

Adieu belle fleur, belle rose Voir toué fait cœur moins trop souffrir … Depuis z’yeux li metté cœur moin n’en chaîne, C’est pas youn fleur, c’est l’amour moins besoin ? |

Orevwa[12] bèl flè, bèl roz We ou fe kè mwen twòp soufri … Depi je li mèt kè mwen nan chèn Se pa youn flè se lanmou mwen bezwen |

Adieu belle fleur, belle rose Te voir me fait par trop souffrir … Depuis que tes yeux ont mis mon cœur aux fers Ce n'est pas de fleur, mais d'amour dont j'ai besoin |

Danse masón de Tumba Francesa sur un séchoir à café de la cafetal La Fraternidad après rénovation. Photo Carlos Manuel Ponce Sosa.

En respectant l’ordre voulu par Hippolyte Daudinot, nous reproduisons maintenant sa dédicace puis sa préface en créole dite « Piti causement », avant de passer à ses propres créations en vers. La dédicace éclaire aussi, pourtant, les écrits précédents de Prudent.

Commençons donc par le seul texte en français de ce manuscrit. Nous reviendrons sur sa destinataire principale et sa famille après les exemples de transcription du manuscrit et la reconstitution de la biographie des premiers Daudinot à Cuba.

De mes humbles efforts, je viens, Léocadie,

T’offrir les résultats. A toi ma bonne amie,

Ce travail, justement, doit être dédié,

Puisqu’il fut inspiré par ta vieille amitié,

Dont le bon souvenir fit germer en ma tête,

L’ébouriffant dessein de jouer au poète

Je parle ici d’un fait depuis longtemps passé,

Mais dont le souvenir ne s’est point effacé.

De mon frère en ce temps, un modeste poème,

Parut intéresser et ta mère et toi-même.

Il ne vous déplut point, et vous louâtes fort

Qu’en langage créole on eût fait cet effort.

De chercher ces écrits vous me fîtes prière ;

En vos désirs, en vain, je voulus satisfaire ;

Je cherchai sans succès – mais en ces temps derniers,

J’en trouvais quelques uns parmi de vieux papiers.

Je te les offre ici.

Puis me vint la pensée

De suivre, moi chétif, son œuvre commencée.

Ce dessein, j’en conviens, est fort audacieux,

Mais l’audace, dit-on, sourit et plaît aux Dieux,

Et ne déplaît pas trop, je présume, aux Déesses,

Des hommes et des dieux, adorables maîtresses.

Or, de tout cœur viril le plus doux des plaisirs

Ne fut il pas toujours de combler leurs désirs ?

Aux champêtres travaux ma jeunesse asservie,

Ne s’abreuva jamais aux flots de Castalie [13] ;

Jamais je n’ai gravi les flancs de l’Hélicon[14] ;

Mon vol n’est point celui de l’aigle et du faucon[15]

Ma verve ne saurait être mieux comparée

Qu’au vulgaire Pierrot qui prend sa becquetée

Sur le bord du chemin, dans les obscurs nipeaux(?)

Et dont le vol atteint à peine les ormeaux.

Je ne pourrai jamais de la céleste Lyre

Tirer les fiers accents des bardes en délire,

Mon ambition se borne à l’infime Banzá,

Mon Pégase, un – (?)ouin, l’humble ami de Panza[16]

Je contemple, fervent les cimes du parnasse,

Mais n’en approche point – ce n’est pas là ma place.

Les lauriers de Pindare à mon front ne vont pas ;

En fait d’ode et sonnet, je m’en tiens aux « Sambas »[17].

Du langage naïf qui charma mon enfance,

Puissent les doux accents t’inspirer l’indulgence

Pour les faibles efforts d’un sénile « mambo »[18]

Qui s’embarque insensé ! dans un frêle bateau,

Sur ces flots orageux, si féconds en naufrage,

Qu’affronte l’imprudent et qu’évitent les sages.

Le mobile, chez lui, n’est qu’un ardent désir

A toi même, à tes sœurs de vous faire plaisir.

Que de nos jeunes ans la douce souvenance

Assure à son travail un peu de bienveillance,

Ses vœux seront comblés – qui n’envierait le lot

De votre serviteur dévoué

Daudinot ?

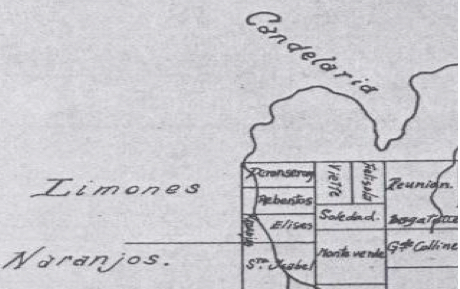

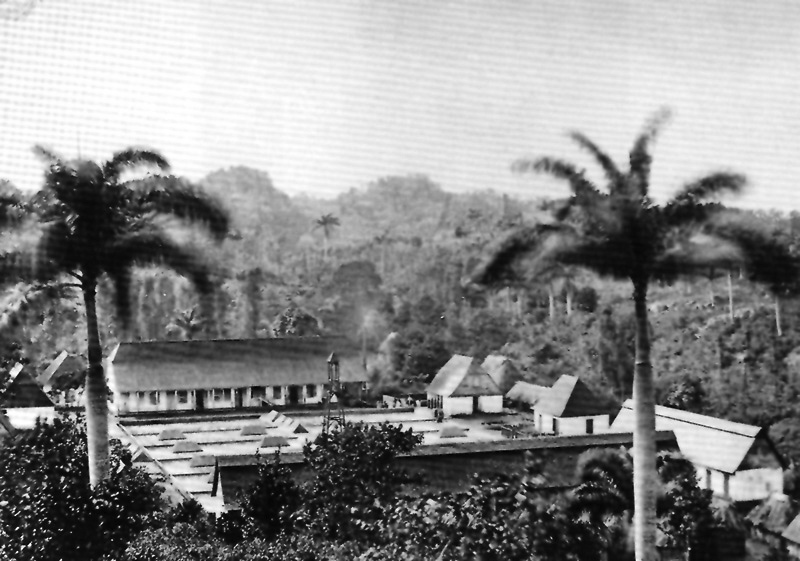

Entre Santiago de Cuba et la Gran Piedra

Hippolyte Daudinot, dans la partie finale de cette

préface, fait part d’une expérience, bien connue de

nos jours par les santiagueros

frappés par la différence de température entre la

baie et un point culminant environnant, la Gran

Piedra, entourée de vestiges des caféières française

: « Quand on a monté jusqu’en haut gros morne, on toujours trouvé

fait frète. Yo mim qui monté mille fois pli haut,

yo do trouvé gros frète mêm, même. Alors yo do

porté bon capote, bien chaud. Ensuite yo do prend

temps, et mon pas crèr que y’a trouvé

« tienda » catalan n’en chemin ».

Chez lui, comme pour ses compatriotes qui en

peuplaient les flancs, elle devient montée de la

« Grosse Roche ».Celle-ci avait dominé le

paysage de son enfance dans la propriété familile de

la Soledad (cf infra)

Il y a de même une allusion au Monte Rus/Mont Taurus (taureau), dans les hauteurs de Guantanamo, un des lieux emblématiques des caféières, ici sous le nom de : « Mounté bèf », nous reviendrons sur cet indice que nous laisse Hippolyte Daudinot sur sa vie adulte à Cuba dans la partie sur sa biographie.

|

Original, en créole |

Traduction (Daniel Mirabeau) |

|

« Chères z’amies mouin, Z’auts conné que moun yo hélé « z’auteurs », c’est à di, qui écri livres, yo toujours metté, n’en commencement livr’ la, quelques piti bétises yo hélé tantot « Préface », tantot « Avant-propos », tantot « Observations ». Yo fait ça pour di moune (qui pas mandé yo) pourqui yo écri, pourqui yo di ci, pourqui yo di ça, et patati et patata ! Alors mouin même, nou di com’ ça : « Pourqui mon pas lé fair’ com’ yo ? Pisque tout’ piti chiens fait ça, nou bien capab fair’ li ton ». Mon ouér z’auts à pé zi parc’ que mon metté corps mouin « n’en rangs z’ognons, n’en mitan z’échalottes ». Z’auts di com ça : « Joug[19] chien tou ! ». Est’ c - que vié « mambo la gagné fronté hélé corps, li « z’auteur », et piti cahier li la gnoun[20] livre ? ». Non, chères ricaneuses mouin yo ! c’é pas la peine nou vini charré mouin. Mon pas assez sot’ pour hélé cahier moin « livre ». Mais nous conné bien que « quand ou pas gagné chien pour méné la chape, ou méné mouton. Fini vi, et conté mouin ! Piti causement mon annoncé la, c’est pour di comment mon trouvé fourré corps moin n’en z’affaires vers, quand tête à mouin dijà blanche, quand jarret dija commencé tremblé. Mon ti gagné gnoun frère, qui mouri, pauv’diable, depuis longtemps. Li té conné bout’ vers Français depuis li té pití. Gnoun jour, l’idé prend li fair’ vers créoles. Li fait yo, et moune trouvé yo pas trop laide. Après frère moins mouri, quelques madames, bons z’amies mouin, di mouri com’ ça : t’en pri’, cherché n’en papiers frère ou, pour ouér si m’a trouvé vers créoles li té coutume fair ». Mon fouillé partout, mon pas trouvé agnén. Gnoun l’anné passé après l’aut’, jong’ l’anné ci la rivé. Gnoun jour mon t’a pé fouillé n’en vié papiers, mon trouvé gnoun piti paquet tout sale. Mon l’ouvri li, c’été brouillons vers créoles, écriture frère mouin, mais écrit avec crayon, et tout’ embrouillé. C’é piti travail mon travail pour dechiffré yo! Et encor, mon déchiffré nic 8 ou 10, pour les z’auts, n’en point moyen. Même n’en ça mon réussi débrouillé, ti gagné des morceau qui ti manqué. Alors moin mem’, pauv’diable qui pas jamais conné bout z’affaire ci là layo, mon touyé corps moin pour remplacé yo. Mon gratté têt’, mon gratté z’oreill’, mon frappé pied, mon gardé en l’air, mon sué joug’ temps mon réussi tant bien que mal (plus mal passé bien). Après mon caba avec vers frère mouin, mon prend songé, et mon di com’ça, à part mouin : « madames la yo, bel’ piti z’amies mouin yo, prend plaisir n’en vers créoles. Si, mon sayer fair quelques uns moué mêm’ ? » ça mon pa lé[21] fair pour yo ? ça pas métier mouin, c’est vrai ; mais pour conné langue créole, personne pas lé calé moins là ! Est ç’ que dempi monté piti, dempi m’a pé couri n’en savane avec grand chemise blanche ou bien mamelouk, mon pas té coutume chanté : « Chimbé[22], nous pas largué, nachon créole c’é nachon maman moué » ; c’é nachon mouin et sacridghé ! pourqui mon pas lé composé n’en langue mouin ? Mais, tendé mouin bien ! nous pas allé crèr que m’a pé baill’ nous sambas cordon bleu, n’en point danger ! Mon pas jamais conné bagail français hélé « La Lyre Apollon ». Mon pas conné manié z’outil ci là la, et pour di vrai, mon pas jamais ouér li. Tout ça m’a pé cherché fair’, c’é bail’ quelques pitis sambas, en haut pauv’ Banza créole. Mon ouér que frère mouin, com’ tout’ les zaut’s qui écri en créole, traité langue créole con’si c’été français. Yo v’lé forcé pour langue nous suivre tout’ règles de ça yo hélé « L’art de la Versification Française ». Mon mandé z’auts, z’amis mouin, si ça gagné bon sens ! Songé donc ! Dempi diable té piti moune, ya pé poli, repoli, re repoli langue français, tandis que créole, pauv’diable, c’élangue qui comence ayer. Français héc, et, même, mur. Créole même, li hohotte encor. C’é langue piti moune, négres, et moune qui pas conné li, qui pas conné écri, qui pas conné agnén. N’en tout’ langue n’en moune gagné vers, et, n’en tout’, gagné quelques règles qui pareils. Mais à côté règles ci là la. Yo gagné l’auts qui particulier à chaque langue. Pour gagner pile règles, français calé ya tout’ ! règle côté ci, règles côté là, règles en haut, règles en bas ! N’en tout’ règles la yo, n’en point gnoune qui bète, com ci là qui aim : faut ou metté - gnoun rime qui mâle , et l’aut’ rime qui femelle. Z’auts tendé ça ! N’en qui langue, à part français, yo jamais tendé z’affair com’ça ? Vers garçon avec vers femme ! mais si c’é com’ça, comment ça fait que dempi temps y’a[24] pas metté yo gnoune à côté l’aut, yo pas trouvé moyen faire pitite? Eh bien ! yo v’lé fourré mâle avec femelle yo n’en vers créoles. Et pour yo capab’ rivé, yo obligé gâté langue nous. Yo ‘bligé, à tout moment, metté paroles français. Créole comprende ça, c’est vrai, mais c’é pas créole même, mêm’. Ça semblé créole que moune sotte parlé, quand yo v’lé faire’ ou ouèr que yo conné parlé français. C’est ça nous hélé « parlé pointu ». Yo crère que gnoum fois c’é com’ ça en français, moun ver( ?) pa capab bon de li pa pas gagné mâle mêmé avec femelle. Mandé yo (si yi conné l’aut’ langue passé par à yo) si Byron, Pope, Shakespeare, Schiller, Goethe, Dante, Japes, Espronce da sans( ?) jamais conné rime mâle avec rime femelle ? Mandé yo li vers français pli bel passé cilà composes yo que mon nommé ? Yo gagné ça yo hélé « Cadémichiens ». Mon pas ça di(?) nous, bien juste, qui nachon bête ça yé, mais d’après ça mon lire, mon crér c’é gnoun tas de viés mambos, qui té z’auteurs, ou composes, ou l’aut quichose com’ça. Yo vini vié ; yo bouqué travail, yo pas bon pour à rien encor. Ça fait moune fait avec yo, Ça nous même coutume fair’, là bas, avec vié nég et viés z’animaux, yo bail yo « liberté savane ». Mon pas bien sur, mais mon crér c’équichose comm’ça. Viés corps la yo, yo gagné z est passé yo gros. Ya crér voi pas cousin yo. Yo fourré vié nég yo (plein tabac) n’en tout’ z’affaires z’auteurs, n’en tout’ z’affaires livres. Yo même qui coupé, tranché, jugé tout’ qui chose ! Avec ça, c’é des vrais « goumanache » ; Yo fourré viés baguettes tambour yo n’en culottes. Z’habit galonné n’en dos ; n’épée à côté, chapeau à cornes n’en tete.Yo rassemblé, temps en temps, n’en gnoun grand joupa (ou dans gnoun parc, mon pas conné qui l’est-ce) et là chacun enfoncé corps li n’en gnoun grand fauteuil rembourré, joug’ temps moune ouér bout’ med yo, gnoun bord, et l’aut’ bord, lunette a yo et tête calé yo, qui semblé calebasse ! Alors, gnoune lévé, et commencé di des bêtises. Les aut’s, yo tout’ prend cabiche, temps en temps, gnoune va tirer bras li ou bien jambe li, liva l’ouvri gnoun z’yeux, mais la torné fermé li tout’ suite et l’a tourné prend ronflé. Yo hélé ça : gnoun « séance de l’académi ». C’é là, nonc, que yo jugé tot’ z’affaires livres. Yo doué, parconséquent, conné tot ça qui gardé vers, avec rime, mâle et femelle. Eh bien ! annous parier gnoun qui chose ! M’a prend deux gris vers terre. M’a hélé tout’z’auteurs la yo, tout cadémichiens la yo, et m’a dit yo « A là deux vers, di mouin, aç’tor, ça qui mâle, et ça qui femelle ? Yo pas fouti !! (pardon mesdames, mot la c’é bon créole). Ça qui rivé ? avec tout’ fandangue[25] la yo, vers français semblé gnoun cheval qui n’en savane, avec z’entraves n’en jambes. Vers anglais, allemand, italiens, pagnols semblé cheval qui largué n’en gnoun savane entouré. Quand yo marché tout les deux, qui l’est-ce qui marché pli bel ? Encor gnoun comparaison : tout’ règles la yo, c’é pour faire calalou la bien douce. Eh bien ! calalou yo douce c’é vrai. Mais yo pas v’lé metté piment, yo di li piqué trop, yo pas v’l’ metté tom tom ; yo di li trop lourd. Di mouin un peu ? pour gnoun calalou bon, vrai, vrai, faut pas piment ? faut pas tom tom ? He bien ! z’amis faut pas nous quitté yo metté z’entraves ci là la yo n’en langue nous. Faut pas yo vini gâté, commandé la case à nous. Songé, nonc ! cher créole nous, langue maman nous té parlé nous, quand nous mêmes té commencer balbutier quelques mots. Ah ! oui, mon songé (et z’auts di(?) songé con’ mouin), quand, à jouér(?), li ti fair’ mouin chinta en hauts genoux li, pour li tiré conte ba mouin. Et pi, quand sommeil commencé batt’ mouin, li appuyé tête mouin en haut poitrine li et li prend chanté : « Dodo, cher pitit’ a mouin Si ou pas dors Chien marron à maman on Nous songé ça, di mouin ? » Ha ! qui côté tout Victor Hugo yo, Shakespeare yo, Byron yo, Pindare, yo, et même, grand papa yo Apollon, va jamais fouti écri quichose qui capab’ sonné douce n’en z’oreilles mouin com fouti chanson ci là ? Marraine qui baptisé mouin ! quand mon tendé li, semblé mon gagné lait maman mouin n’en bouche ! Composes la yo (yo hélé yo « poëtes ») gagné gnoum z’animau, mon pas conné si c’é cheval, mulet ou bourrique. Z’animau-là gagné z’ailes semblé z’oiseau.[26] Poëtes la yo, yo grimpé en haut dos li. Mon pas conné si c’é avec selle ou avec z’apparon ; ou bien si c’é à poil ; Mais pour gnoun raison que m’a dit plus bas, mon crée que c’é avec z’apparon. Gnoun fois yo bien chinta en haut dos li, yo fouti li gnoun coup z’épron, et a là yo parti ! Bête la mounté, mounté, joug li dépassé mogote[27] et la « Grosse roche », li mounté toujours, joug’ li rivé la lune avec z’étoiles. Pendant l’ pé mounté, papa composé a pé fignolé en haut z’outil là (la lyre) et pi la pé chanté samba, l’a pé parlé, parlé, parlé, joug’ li déparlé, des fois, et personne pas comprend’ li encore. Mais

mon m’a t’à voudré li conné quichose. Quand on mounté jusqu’en haut gros morne, on toujours trouvé fait frète. Yo même qui monté mille fois pli haut, yo di trouvé gros frète même, même. Alors yo di porté bon capote, bien chaud. Ensuite yo di prend temps, et mon pas crèr que y’a trouvé « tienda » catalan n’en chemin. C’é pour ça mon crér que yo dois gagné z’apparon avec Céron, pour porté provisions. Si cheval ou bourrique blanc dada la yo gagné z’ailes, nous mêm’, pauv’ diables créoles, nous pas gagné ça. Gagné crér les qui conné « Mounté Béf »[28], mais ça pas n’en gout mouin. M’a contenté mouin de gnoun piti bourriquet, bien tranquile, et mon va aller bien doucement. Comm’ça, si bourrique la butte, mon pas lé couri risque capé cou mouin. Quand à tout’ z’entraves à yo, zécac ![29] Nous conné or, z’ami mouin, ça nous doué attend’ di mouin. Agnen qui bien bel. Nic des bêtises, écrits n’en gnoun langue qui va faire nous songé bon temps jeunesse à nous. Si ça ennuyé z’auts, z’affaires z’auts !! Mon va rété, pas moins, bon z’ami et serviteur z’auts

|

Chères amies , Vous n'êtes pas sans savoir que les prétendus « auteurs » commencent toujours leurs ouvrages par quelques phrases rassemblées sous le nom de « préface », « avant-propos » ou « observations ». A mon humble avis, ils font cela pour se justifier, expliquer le pourquoi du comment, etc... Alors pourquoi ne ferais-je pas de même ? Si tel est la norme, nous nous croyons bien capable de nous y tenir. J'ai le plaisir de constater qu'ils sont classés en deux catégories, en rang d'oignons et d'échalottes. Les autres pourraient dire : « Tenez votre chien en laisse ! »[23] Ils diraient ainsi : « Est-ce qu'un vieux sorcier comme moi saura affronter leurs critiques, mon modeste cahier résistera t-il à leurs livres? » Non, mes chères critiques ricaneuses ! Inutile de me charrier, ma pédanterie n'ira pas jusqu'à faire passer mon petit cahier pour un livre. Mais je reconnais volontiers que « le chien de berger n'a point gagné tant qu'il n'a pas rassemblé son troupeau ». J'en reste là avec mes histoires. Cette petite causerie de préambule a pour objet d'expliquer comment diable je me suis trouvé dans ces affaires de versification, à l'âge où mes rares cheveux sont blancs et mes jambes tremblantes. C'est à mon frère, paix à son âme, que je le dois. Depuis son jeune âge, il connaissait quelques vers en français. Un jour, l'idée lui a pris d'en écrire en créole. Ces vers, je les trouvais pas mal troussés. Après sa mort, de bonnes amies m'ont priées de redonner vie à ses poésies créoles qu'il aimait tant écrire. Malgré mes recherches, je ne les ai point retrouvées. Bien des années sont passées jusqu'à aujourd'hui. En fouillant, j'ai découvert au milieu de vieux papiers crasseux, quelques brouillons de vers en créole. Il s'agissait de l'écriture de mon frère, couchée à la mine de crayon et passablement embrouillée. Quel travail se fût pour en déchiffer le contenu! Et encore, j’en ai déchiffré 8 ou 10, mais les autres je n’y suis pas arrivé. Même ceux que j’avais débrouillé, beaucoup de fragments manquaient. Je me suis fait violence à tenter de les reconstituer. Des heures à me gratter la tête, à frapper du pied, lever les yeux au ciel, suer sang et eau, pour arriver tant bien que mal au résultat présent. Après avoir liquidé la somme de travail des poèmes de mon frère, une idée a germé dans mon esprit : « Mesdames, chères belles amies,

vous qui affectionnez les vers en créole,

pourquoi je n'essaierais pas d'en écrire

moi-même ? Ne serait-ce pas le moment

de vous les écrire ? ». Certes, de poète je n'ai point le métier ; mais pour ce qui est de

la langue créole, personne ne saurait être

plus compétent ! Depuis mon plus jeune

âge, lorsque je prenais encore la têtée, puis

courant la campagne en chemise blanche, j'ai

eu coutume de fredonner ceci : « Chers amis, je ne suis point fini, la nation créole, c’est la

nation de ma mère ». C’est ma

nation et, sacredieu, pourquoi diable je

n'écrirais pas dans ma langue ? Ecoutez-moi bien ! N'allez pas croire que je puisse chanter comme un cordon bleu, point de danger!. Je ne connais pas les astuces en français pour chanter comme avec la "Lyre d'Apollon". Je ne sais manier les outils pour cela, et pour dire vrai, ne l'ai jamais entendu chanter. Tout cela ne m'empêche pas d'essayer de faire quelques chansonnettes, avec ma modeste banza créole Ce que j'ai appris de mon frère, comme des autres qui écrivent en créole, c'est de lui prêter autant de considération que celle que l'on porte à la littérature française. Nous nous sommes donc astreints à une série de règles qui sont issues de « L'art de la versification française »[31]. Certains de mes amis m'ont demandé si cela m'avait aidé. Pensez-donc ! Le français est une langue polie et repolie par les siècles, alors que le créole, pauvre diable, est né hier. Il babille encore, c'est une langue jeune qui ni se lit ni s'écrit. Dans

toutes les langues, une poésie existe et pour

toutes, des règles la régissent. Ce sont pour

la plupart les mêmes, avec quelques

particularités ça et là. On gagne à observer les particularités de chaque langue. Mais de toutes, c'est le français qui est de loin la plus complète. Des règles par ci, des règles par là, en haut et en bas ! Mais dans toutes ces règles, point de sottises ni stupidités. Comme celle-ci que j'affectionne : accorder les rimes en fonction du genre, masculin ou féminin. Dans quelle autre langue trouvons nous cela ? Des vers masculins ou féminins ! Si cela est aussi simple, comment se fait-il qu'en les mettant côte à côte on n’ait pas trouver le moyen qu'ils fassent des petits ? Fort bien ! On va mettre des genres également dans les rimes créoles. Pour y parvenir, il va nous falloir les priver d'une partie de leur beauté. On est contraint parfois d'adjoindre quelques mots de français. C'est une licence compréhensible, mais nous ne sommes donc plus dans le vrai créole. Cela ressemble alors à une sorte de parler où l'on essaie d'imiter le français. C'est ce que nous qualifions de « parler pointu ». Nous

croyons que si une poésie

fonctionne en français, pourquoi ne

pas l'accorder de même en créole? Demandez-vous si Byron, Pope, Shakespeare, Schiller, Goethe, Dante, Japes, Espronce n'ont jamais accordés une rime mâle avec une femelle ? Demandez-vous également si la poésie française du passé était plus belle que celle des auteurs sus-cités. On peut leur reconnaître cela, je les appelle les « académichiens ». Je ne trouve pas leurs règles bien justes. De ce que je lis de leur part, ce sont de vieilles badernes qui se disent auteurs, compositeurs ou quelque chose entre les deux. Je vieillis, fatigue plus vite, mais encore en alerte et pas encore bon à jeter. Moi et eux, ça fait deux. On a le même savoir-faire, mais pour ma part je revendique la liberté que ma langue courre la campagne à l'envi, en compagnie de mes vieux amis et animaux . Je n'en suis pas certain, mais ma pensée est de cet ordre. Leurs vieux corps se sont engraissés. Je ne crois pas que nous et eux ayons des liens de parenté. Ils ont fourré leur nez dans tout ce qui à trait à la littérature et aux auteurs. Ce sont les mêmes qui coupent, tranchent, censurent tout écrit ! Par dessus le marché, ce sont des gougnafiers, affublés de baguettes de tambour attachées au pantalon, d'habits galonnés, l'épée au fourreau et coiffés d'un bicorne. Ils se rassemblent de temps à autre, dans une grande case (ou dans un grand parc dont je ne connais pas le nom).[32] Dans ce lieu, le corps engoncé dans des fauteuils rembourrés, ils passent le temps à pérorer, leurs lunettes bien calées sur leur têtes en forme de calebasse ! Parfois l'un d'entre eux se lève et commence à égrener son discours stérile, sous le regard des autres se lissant la barbe, dans un demi-sommeil ou ronflant ouvertement. On appelle cela « les séances de l'académie ». C'est

à eux qu'il faudrait s'en remettre pour juger

les affaires de littérature ? Pour sûr,

ils ont la connaissance de la poésie, ses

règles de rime masculine et féminine.

Soit ! Nous parions être capable de

sortir quelque chose. J'en appelle à tous ces

auteurs, ces académichiens et leur dit :

voici deux vers, maintenant lequel est

masculin et lequel est féminin ? Vous

n'êtes pas foutu de répondre ! (pardon

Mesdames, mais ce mot là est correct en

créole). Que se passe t-il ? Avec tout vos discours fangeux, la poésie française ressemble à un cheval entravé galopant la campagne. Pour ce qui est de la poésie anglaise, italienne, espagnole le même cheval paraît livré à lui-même dans cette campagne. Quand nous marchons côte à côte, qui a la plus belle démarche ? Encore une comparaison : toutes vos règles, c'est pour rendre le calalou[33] meilleur. Mais vous ne souhaitez pas y mettre de piquant, trouvant le piment trop fort. Pas même un peu ? Pour un bon calalou, ne faut-il pas du piment et un tom tom[34] Soit, mes amis ! Nous mettrons des règles et entraves çi et là dans notre langue. Mais ne venez pas nous embêter, commander sous notre toit. Songez donc ! Mon cher créole, la langue apprise de ma mère lorsque je balbutiais mes premiers mots. Oh que oui ! Je me souviens quand elle me faisait asseoir sur ses genoux pour me conter tout bas des histoires. Et quand le sommeil me gagnait, la tête endormie sur sa poitrine, elle fredonnait : « Dodo, cher petit Si tu ne dors pas Le chien sauvage de maman viendra Tu t'en souviens, dis-moi ? »[35] Ah ! Qui de leur Victor Hugo, Shakespeare, Byron, Pindare et même du vieil Apollon serait foutu d'écrire quelque chose qui sonnerait aussi doux à mes oreilles que cette chanson là ? Marraine qui m'a baptisé, quand je l'entend, il me semble que le lait maternel gagne ma bouche ! Leurs

composés (ils les nomment poètes), si je les

comparais au règne animal, je ne saurais dire

s'ils sont chevaux, mulets, bourriques. Ces animaux là, ils sont ailés. Ce poète, on lui grimpe sur le dos, harnaché d'une selle et d'éperons, ou à crû. Mais pour les raisons citées plus bas, je crois que c'est avec des éperons. Une fois bien assis sur son dos, on lui met un bon coup d'éperon sur le flanc, et c'est parti ! La bête galope, monte, dépasse le Mogote et la Gran Piedra, continue de monter jusqu'à arriver dans la lune et les étoiles. Pendant cette chevauchée, papa-composé a eût le temps d'affuter sa lyre. Ensuite, il a entonné les chants du samba, en parlant, causant, éructant des paroles que personne ne pouvait comprendre. Mais comme on voudra, il sait de quoi il parle. Quand

on arrive en haut de la Gran Piedra, on trouve

toujours qu'il fait frais. Moi-même qui suis

monté bien plus haut, je me fais à chaque fois

la réflexion. Une bonne cape bien chaude sera

alors appréciée. Surtout, prenez votre, temps,

vous ne trouverez pas en route l’échoppe du

Catalan[36]

pour faire une halte. C'est pour cela

que je dois gagner mes éperons avec Cicéron

pour porter nos provisions Si

le cheval blanc a gagné ses ailes, nous autres

pauvres diables créoles, ce n'est point le

cas. J'aime à croire que nous pourrions monter

sur des bœufs, mais je n'en ai pas réellement

le goût. Sur ma petite bourrique je gravis la

montagne, prenant moins de risque à me rompre

le cou. Quand à toutes vos entraves, fi!

Je

suis un comédien mes amis, doué pour

l'attente. Un agneau qui bêle gentiment.

Foin

de ces bêtises, les écrits dans ma langue

créole vont me rappeller le doux temps de ma

jeunesse. Si certains n'y trouveront qu'ennui,

c'est leur affaire. Nous resterons tout de

même bons amis, et moi votre serviteur,

« Composé » (L’auteur)

|

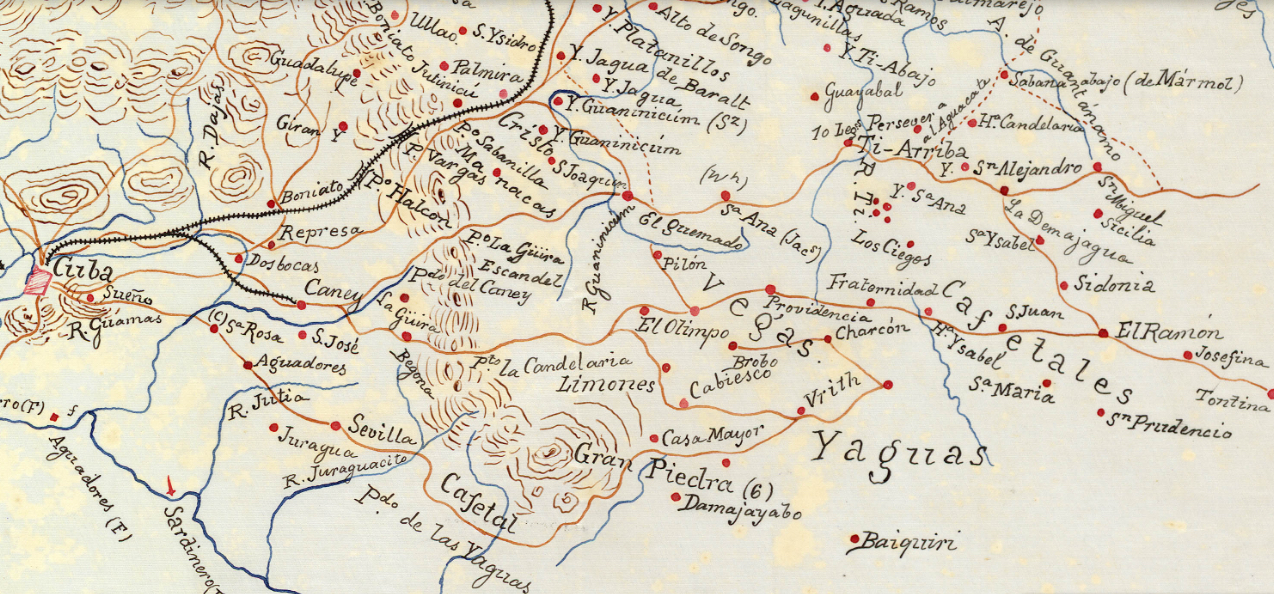

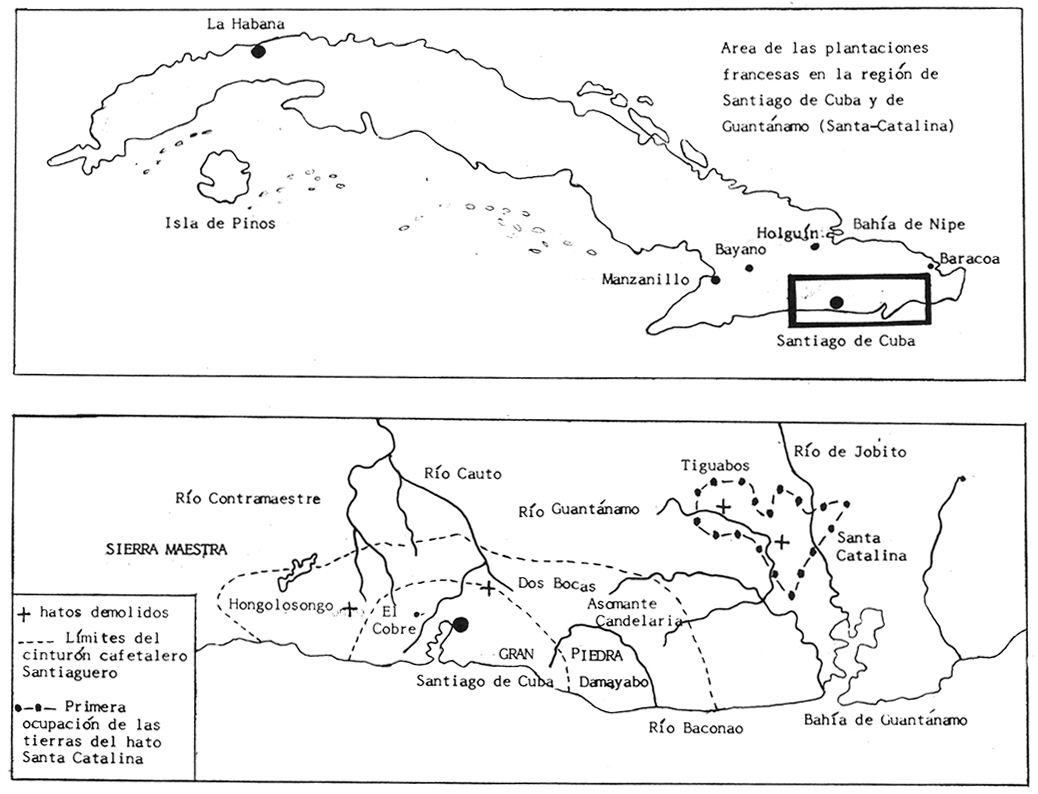

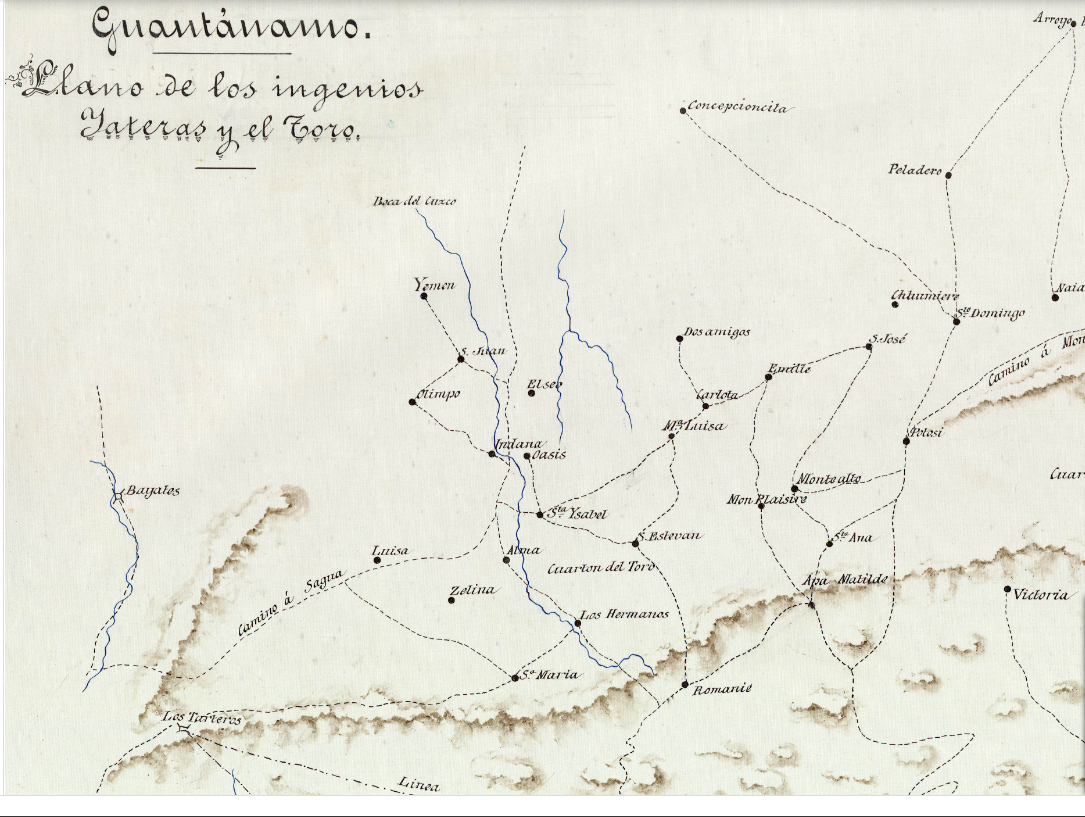

Carte

1 : Est de Santiago de Cuba ("Cuba") localisant la

Gran Piedra (19e siècle). La première propriété du

père de nos auteurs, La Soledad se situait

immédiatement au Nord du point rouge de

"CasaMayor".

Yo

va

conté

Chacha

roulé

Tambour

ronflé

Banza

sonné

Samba

chanté

Pour

plaisir

toué !

(extrait de

« Vini n’en Palène », texte complet

infra).

- La comparaison entre la lyre du poète classique et la banza du Créole proposant ses vers, en

l’occurrence

Hippolyte

Dandinot,

-

de même que le titre du recueil :

« Banza créole »

- et enfin la mise en situation dans le texte du

manuscrit de ce banza mêlé aux instruments connus

liés aux plantations des Français de Cuba :

sonnailles tchatcha, tumbas (tambours

emblématiques de la tumba francesa),

tout cela nous semble nécessiter un developpement

préalable aux transcriptions qui suivent.

Il y a quelque chose de très inattendu dans ce terme banza, ici considéré par l'auteur né à Cuba comme un terme évident et qui par contre n’apparaît jamais dans la litérature cubaine ou dans les vastes études des multiples instruments de la plus grande des îles Caraïbes. Par contre l’instrument n’a rien d’inconnu dans la colonie de Saint-Domingue, puis dans le Haïti du 19e siècle et en Louisiane (laquelle a d'ailleurs eu son lot de réfugiés de Saint-Domingue, comme Cuba)…

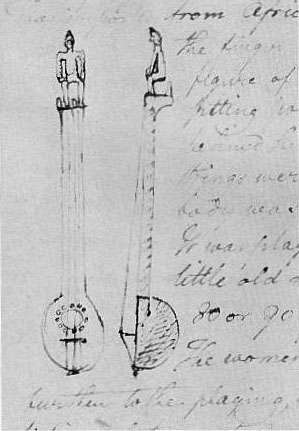

Détail

d’une banza haïtienne, XIXes.

(musée de la Philarmonie de Paris)

Surnommé le troisième découvreur de Cuba après Colon et

le géographe-cartographe Humboldt, Fernando

Ortiz a consacré 5 tomes à l’inventaire des

instruments cubain, son apport principal en

tant que troisième découvreur étant

l’afrocubanité, y compris dans ce domaine

musical.

Pas d’entrée banza dans ces 5 tomes, mais deux entrées successives concernant des « Instrumentos pulsativos » ayant des points en commun : « tre de güiro » (type particulier de tres/très) et l’entrée « banjo ». Le banjo est décrit au long de sept pages comme instrument afro-americain de la musique populaire et introduit à Cuba à ce titre. Ainsi apparaît sur les boîtes de cigares cubaines un yankee jouant cet instrument. A propos de l’origine du banjo, Ortiz se réfère à Hearn pour dire : «dans les Antilles françaises on connaît encore le banza, espèce de guitare formée d’une demi-calebasse comme caisse de résonnance, couverte d’une peau unie à un grand manche tirant quatre cordes. » Il mentionne que selon Sachs la banza est une guitare de quatre cordes des Noirs haïtiens. Il mentionne également que, dès le 18e siècle, Labat décrit une espèce de guitare jouée par « presque tous les Noirs », la description rejoignant celle de Hearn. « Certains, ajoute Labat, apprécient ses harmonies au même titre que les compagnons espagnols et italiens munis de guitare ». Ortiz ajoute : "cette guitare n’est rien d’autre que le banju". Dans les origines du mot banjo, aux côtés de banju, bant’you il n’oublie pas banza « venu du Congo ». Il cite enfin l’auteur Chatelain, qui n’a bien sûr rien à voir avec l’auteur des lignes présentes (je le crois louisianais), lequel soutient que le nom du banjo nord-américain vient du mot bantou mbanza, que les étrangers « prononcent banza ou banja ». Quant au changement du a en o, ajoute Chatelain, "il est fréquent dans la prononciation des mots bantous, de même que celle des anglophones quand ils parlent une langue romantique" (les différentes traductions sont les nôtres).

Il n’est pas anodin non plus –et Ortiz ne se prive pas

de son côté le rappeler– que

Moreau Gottschalk, Louisianais réfugié de

Saint-Domingue, intitule banjo une de ses

pièces évocatrices des plantations de

Louisiane.

En ce qui concerne l’entrée « tre

de güiro », Ortiz parle, sans

exemple précis, d’un instrument qui aurait

les cordes d’un tres (3 cordes doublées)

mais dont la caisse de résonnance ne

correspondrait pas à l’usage andalou, mais

était constituée d’une calebasse… comme la

banza (il omet de préciser toutefois,

l’usage probable d’une peau tendue, qui fait

de la banza, comme le dit Ortiz pour le

banjo "un fils androgyne de corde et

tambour").

Quatre décennies après Ortiz, le Centre cubain de la

musique (CIDMUC) reprend savamment l’étude

des instruments cubains pour faire part de

l’état de la recherche, en deux tomes et un

Atlas. [37]

Dans cette mise au goût du jour

disparaissent banjo et « tre de

güiro ». Il est facile de

conclure que pour les plus savants des

organoloques cubains contemporains, on n’a

pas eu connaissance et donc il n'y a pas eu,

de banza cubaine... du moins sous ce nom.

Mais Hippolyte Daudinot nous incite à penser

le contraire...

Par

contraste, la littérature concernant le

banza à Saint-Domingue est prolixe :

En 1810, un ex-planteur de la colonie de Saint-Domingue, Richard de Tussac, publie un livre intitulé Le Cri des Colons. Une grande partie a été écrite comme une réfutation du travail de l'abolitionniste abbé Grégoire, lequel avait critiqué les attitudes racistes, en partie en célébrant la culture musicale des personnes d'ascendance africaine réduites en esclavage. Ardent défenseur de l'esclavage, Tussac a répondu en arguant que c'était absurde et que la musique produite parmi les esclaves était celle de «barbares», p. 292). Ironiquement, cependant, afin de faire valoir son point de vue, il a offert un témoignage durable du talent artistique de ceux qui fabriquaient des banzas dans les plantations : "Quant aux guitares, que les nègres nomment banza, voici en quoi elles consistent : Ils coupent dans sa longueur, et par le milieu, une calebasse franche (c’est le fruit d’un arbre que l’on nomme calebassier). Ce fruit a quelquefois huit pouces et plus de diamètre. Ils étendent dessus une peau de cabrit, qu’ils assujettisent autour des bords avec des petits cloux (sic); ils font deux petits trous sur cette surface, ensuite une espèce de latte ou morceau de bois grossièrement aplati, constitue la manche de la guittare ; ils tendent dessus trois cordes de pitre (espèce de filasse tirée de l’agave dite vulgairement pitre) ; l‘instrument construit, ils jouent sur cet instrument des airs composés de trois ou quatre notes, qu’ils répètent sans cesse ; voici ce que l’évêque Grégoire appelle une musique sentimentale, mélancolique ; et ce que nous appelons une musique de sauvages. (Cité par duke.edu).

Avec pareilles conceptions de ce siècle, on ne sera pas étonné qu'Hippolyte Daudinot s'attende à un certain mépris en faisant de la banza un symbole de la culture créole.

Le naturaliste Michel-Etienne Descourtilz, offre lui aussi des détails à propos de l'instrument dans son volume 5 de sa "Flore pittoresque des Antilles", publié dans les années 1820, mais basé sur un voyage en Haïti dans les premières années du 19esiècle. Sa description de la banza est insérée dans une partie sur la “courge calebasse.” A propos de celle-ci, il note que les “Créoles et Noirs” des Caraïbes ont créé des plats aussi bien que “des banza, instrument nègre, que les Noirs préparent en sciant une de ces Calebasses ou une grosse Gourde dans toute sa longueur, et à laquelle ils ajustent un manche et des cordes sonores faites avec la filasse de l'aloe". (Cité par duke.edu).

Sur l’existence de

la banza en divers lieux :

- au Surinam : un "bania" construit par un esclave collecté vers 1770 est au Nationaal Museum van Wereldculturen (Pays-Bas).

-

à Saint-Domingue (colonie française) :

- après l'indépendance à Haïti : L’abolitionniste Victor Schœlcher ramène un banza d’Haïti en 1840 qu'il donne au musée du conservatoire de la Ville de Paris (reconstitué en 1997 après démontage et stockage prolongé, l'instrument est actuellement dans les collections de la Philarmonie de Paris). Description muséale de 1874 : « Cette sorte de guitare, montée de 4 cordes et d’une forme très pittoresque, est d’un usage général parmi les nègres de Saint-Domingue” (comme souvent à cette période Saint-Domingue, en quelque sorte par habitude, est mis à la place d’Haïti). C'est l'instrument de la photo vue plus haut.

Différents détails de la banza rapportée par Schœlcher sur cette page : https://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/doc/MUSEE/0157295

- En

Louisiane :

Dans

sa

description de Congo square Benjamin Henry Boneval

Latrobe, Impressions Respecting New Orleans,

Diary and Sketches, 1818-1820, termine

en décrivant un instrument à corde qui pour lui

est le plus remarquable des instruments de cette

concurrence, dont il dessine par ailleurs deux

tambours. Mentionnons qu’à cette époque les Noirs

venus de Saint-Domingue formaient une part

importante, sinon prépondérante de la population

qui se rassemblait à cet endroit devenu mythique

dans l’histoire de la musique afro-américaine.

Latrobe voit cet instrument, réduit à deux cordes,

comme venu d’Afrique et le dessine :

Jusqu’ici nous

avons, à propos de la banza :

- un instrument bien repéré dans les Antilles, en particulier françaises ("On le trouve un peu partout dans (nos) îles", écrit Labat en 1820), puis transporté par des réfugiés de Saint-Domingue en Louisiane. Un instrument à quatre cordes. Toutefois des descriptions mentionnent trois cordes de longueur égale et une corde plus petite, trois cordes plus une pourrait-on-dire...

- une autre apparition dans le Sud états-unien anglophone : en Caroline du Sud comme l'atteste l'illustration atribué à John Rose, antérieure à la chute de la colonie de Saint-Domingue.

- la révélation qu’apporte Hippolyte Daudinot, né à Cuba rappelons-le, de la permanence de cet instrument chez des héritiers des réfugiés de Saint-Domingue à Cuba. Sans qu’il en soit fait de représentation graphique, comme c'était le cas de beaucoup d’instruments populaires et/ou d’origine africaine dans ce siècle. Il semble disparaître avec les incendies de plantation et la fin de l’esclavage dans la deuxième moitié du 19e siècle. Avant que nous rendions public son manuscrit, il n'était repéré qu'une seule mention comportant le nom de l'instrument, mention qui pouvait jusque là être prise comme anecdotique : un joueur de banza "haïtien" nommé Lorenzo, un musicien des rues, se fait arrêter à La Havane en 1808 (DUBOIS. 2016). Ne serait-ce pas en fait un réfugié de Saint-Domingue qui cherchait à gagner sa vie avec son instrument?

Le tres,

consacré aujourd'hui instrument national

cubain, a partié liée avec la famille de la

guitare espagnole, c’est indéniable… Mais dans

les cas où sa caisse de résonnance a été une

calebasse, ce sur quoi nous allons revenir, il

a été proche de la banza (et sa voisine?).

L’origine du cuatro

cubain, instrument minoritaire, est assez

mal connue, même de ceux qui en sont les

actuels virtuoses. Le chiffre de quatre

cordes interroge : et s’il y avait eu un

certain moment des transculturations, pour

reprendre la terminologie de F. Ortiz, entre

tres,

cuatro et banza? Faute du repérage

jusqu'à cet article d'un cordophone à quatre

cordes à Cuba au

19e siècle,

ce sont des influences d'autres îles

hispaniques, sinon du continent, qui ont été

invoquées jusqu'ici pour expliquer sa

présence en ces lieux. Mais le cuatro

cubain ne reproduit pas purement et

simplement le cuatro venu d'ailleurs, ni

dans sa technique instrumentale, ni son

accord. Il y a de multiples façons de

l'accorder, qui ne sont pas celles "de

l'extérieur". Certes Maduro a dit dans une

interview des années '80 avoir appris d'un

porto-ricain dans une centrale sucrière.

Mais le reste du temps il disait n'avoir

jamais reçu d'enseignement, que son don lui

venait... d'un esprit ("un muerto")

familier!

Pour comble de

mystère, du premier des interprètes du tres

connus au 19e siècle, Nené

Manfugás, venu de la zone de Baracoa, qui

apporta l’instrument dans les carnavals de

Santiago de Cuba en 1894, on ne sait que

très peu de choses, mais ont sait au moins

qu’il était d’origine

« haïtienne » (à cette époque la

précision "domingoise" a plus de chance

d'être vraie : l'immigration économique

haïtienne est postérieure) et que son

instrument paraissait étrangement

rustique aux trobadores

(troubadours) urbains coutumiers de la

guitare espagnole. Il pourrait très bien

relever du "tre

de güiro" décrit par Fernando

Ortiz...

Une dernière mention est décalée géographiquement par rapport aux observations précédentes. Samuel Hazard (1834 - 1876) donne dans Cuba with pen and pencil une description faîte dans les années 1860 (contemporaine de la période où Hippolyte quitte Cuba), qui n'a sans doute pas suscité l'intérêt quelle mérite. Une fête dans un cabildo du quartier Egido, une fête de Noirs donc, près de la muraille de fortification, signale la présence d'un banza mêlée à des tambours, à La Havane. Elle joue un ostinato (qualifié par lui de "tum-tum") et est clairement décrite comme construite à partir d'une demi-calebasse. Sa description est accompagnée de l'illustration ici présente (pp.196-197, vol.1, édition anglaise de 1928). C'est la deuxième mention d'un banza à La Havane, mais ici formant partie "du paysage", d'une tradition. S'agit-il d'un cabildo de "noirs français" comme il y en a eu deux à La Havane? Impossible de le dire (on peut exclure le plus repéré des deux, le cabildo La Francesa, situé dans le quartier de Cayo Hueso). Une alternative serait un cabildo de tradition mandinga (mandingue) avec son cordophone (banya?) et une transmission directement africaine... Hazard appelle l'instrument banjo, selon ses propres références et il lui rappelle ce qu'il a vu dans les plantations du Sud des États-Unis. A cette date et cet endroit, difficile d'imaginer une influence extérieure récente.

Une "idée du banjo" apparaîtra plus tard, à la fin du 19e siècle dans la musique cubaine, une idée et non réellement la chose : la viola qui accompagnait les chants des coros de clave de La Havane avait la silhouette d'un instrument à cordes avec son grand manche enrubanné, mais de cordes il n'y en avait pas, par contre la peau tendue comme sur une banza, oui; c'était une percussion déguisée, propre à échapper aux interdictions de tambours.

Il est possible qu’on ne puisse jamais vérifier s’il y a eu des influences mutuelles entre tres et cuatro d’une part et le banza d’autre part, cet instrument dont tout le monde avait oublié qu’il avait été présent dans des communautés aujourd’hui connues comme haut lieu du changüi et de formes primaires du son, jusqu’à ce qu’apparaisse dans les lignes présentes qu’il faisait partie du paysage culturel d’un planteur de cette zone, élevé par des domingoises attachées à leurs traditions créoles (cf. infra sur les sœurs Brun) et dont le nom de famille, Daudinot, fait partie des noms aujourd’hui courants autour de Guantanamo.

Il y a des relations postérieures entre les musiciens cubains et le banjo. Des soneros tresistes ou guitaristes cubains ont dû se mettre au banjo, afin de gagner leur vie, pour jouer le jazz des années '20 en Europe et aux USA avant que la musique cubaine soit à la mode. A l'inverse, entre autres exemples, un banjoiste noir venu avec les troupes américaines avant l'indépendance à Santiago de Cuba , "Santiago" Smood est mentionné pour transmettre la technique de son instrument, mais aussi se mettre au tres et jouer avec les soneros au début du 20e siècle à La Havane, où il meurt en 1929...(cf page Santiago Smood sur montunocubano.com)

Détail

de The Old Plantation, gouache attribuée à

John Rose, propriétaire de plantation,

Beaufort County, Caroline du Sud, 1785 – 1790

Nous

conseillerons au lecteur la patience dans la

découverte de ces textes, car il lui faudra

attendre le dernier pour une révélation de taille,

qui donne aux vers de l'auteur, qu'il a présenté

sans prétention dans le Piti causement, une

dimension littéraire inattendue...

Blancs

Dada

et langue créole

Les soulignements sont dans l’original.

|

Original |

Créole haïtien contemporain |

Traduction en français |

|

Blancs dada la yo, yo capab di yo drole ! Quand vero[38]

yo v’lé compose en langu’ créole, Ou bien capab jouré, com’ça, Vens (?) la yo va gnoun charabia, Qui pas créole et pas français non pli, Qui pa Congo, qui pas Calabali[39] Pour dir’ ou vuèr, yo

ta di voir Au lieu de nouér, ça

toujours noir Si c’é gnoun homm’, yo

va dir’ ou homme En guise com’, yo va metté comme

Com’ nous jamais yo ta dir’ ou, Ya pincé bouche et y’a dir vous.

Yo di com ça, gnoun rime do garçon, L’aut’ rime faut li femme – qui raison ? L’aut jour mon mandé gnoun Anglais, Di n’en lang’li com’ si en français, Aime tantôt doné mâl, tantôt femelle, Sans quoi jamais vers la yo pas lé belle. Li ni, pi li répond : « nen moune » « N’en toute nachon c’é

français gnoune ». « Qui n’en vero yo metté z’affair pareille ». « Gnoun fois vers la donné( ?) bien n’en z’oreille », « Nous mêm’ pas soucié gnoum piment » « Coté yo prend li, ni comment » En France, gagné gnoum mouché Boileau, (Et d’auts encor- mon pas songé nom yo) Qui toujours cherché piti bête ; Qui bail’ vers français barbouquette Si c’est plaisir yo, yo gagné raison Z’affair cabrit c’é as z’affair mouton. Pour yo « L’Art poëtique Français C’é l’Evangil’ – pour nous jamais ! Nous mém’, créoles, pour l’art poétique Et pour Boileau, nous pas lé fouti[40]

– gnoum chèque ! Anglais yo di, doné tout’ anglais Français, toujours, faut yo Français. Si Pagnols, toujours, c’é Pagnols Pourqui Créols pas lé créols ? |

Blan chwal la yo, yo kapab di yo dwòl Lè veron yo vle kompose an langaj krèyol Oswa ou pral kapab fè sèman tankou sa .........la yo va ke nou no bavardaj Ki pa krèyol e pa franse non pli Ki pa kongo, ki pa Karabali Pou di wè, yo ta di « voir » Olye pou yo di nwè, sa toujou « noir » Si se ke nou no lòm, yo va di w « Homme » Nan plas kòm, yo va mèt « Comme » Kòm nou janmè yo ta di ou Kounye a pinse bouch e kounye nou pral di « vous » Yo di komsa, ke nou rim do gason Lot rim fot li fanm, ki moun ki dwat? Lòt jou a yo te mande m 'nan lang ke nou angle Di l 'nan lang angle kòm si li te an franse Mwen renmen bay gason oswa fi Sinon pa janm la yo pale bèl Li nye, epi li di : « nèn moun » Nan tout nanchon se franse ke nou Ki nan veron yo antre nan zafè yo Ke nou no bay nan sans sa a, ke li vin ansanm byen Nou pa renmen ke nou pran pik Ki kote yo pran li, ni kouman An Frans, ganye ke nou monchè Boileau E toujou lòt yo pa sonje nonm yo Toujou ap chèche pou ti bèt la Ki bay nan franse …....... Si se plèzi yo, yo ganye rezon Zafè kabrit se pa zafè mouton Pou yo, atizay franse powetik Se levanjil la pou nou janmè Nou menm krèyol pou atizay powetik Epi pou Boileau, nou pale fou ti ke nou no tcheke Angle yo di, bay tout angle Franse toujou, ou dwe yo franse Si panyòl toujou se panyòl Poukisa kreyòl pa kreyòl?

|

« Le cheval blanc », ils peuvent dire qu'ils sont drôles...

Quand les bigleux veulent composer en créole

Ou bien se dire capable de le faire à la régalade

Cela peut devenir rapidement du charabia

Ni du créole, ni du français

Ni du congo, ni du carabali

Pour dire wè, on dira « voir » Au lieu de dire nwè, on dira « noir »

Si ce n'est que de nous lòm, on dira « l'homme »

En guise de kòm, on mettra « comme »

Comme nous vous aurions jamais dit

"ou" Désormais on se pince la bouche et l'on dit « vous »

Ils ont tôt fait de dire qu'une rime est masculine

Et l'autre féminine, qui croire ? L'autre jour, c'est en anglais qu'ils m'ont interrogés

Ils m'ont parlé en anglais comme si c'était mon français

En passant du masculin au féminin

Sans jamais parler correctement

I Ils me répondirent : « Petit gars, de toutes les langues, c'est notre français le

meilleur

Seul un ignorant se lançerait dans cette affaire.»

Nous ne somme pas d'accord, cela sonne agréable à l'oreille

Nous même ne nous soucions pas que les gens pimentent (leur langage)

En France, c'est sûr que votre cher Boileau

Et d'autres encore dont je tairais les noms

Seraient toujours à chercher la petite bête

Qui donnerait son créole pour le français, par ma barbichette !

Si tel est leur bon vouloir, alors ils auront raison

Une histoire de cabrette n'est pas une histoire de mouton

Pour eux, « l'Art poétique français »

C'est l'Evangile, pour nous que nenni.

Nous les créoles avons aussi notre poésie

Mais pour Boileau, notre parlé est un peu fou, je vous fiche mon billet

L'anglais pour tout dire, je vous le rend

En français toujours, nous devons parler

Si pour les espagnols, c'est l'espagnol

Pourquoi pour les créoles ne pas parler créole ?

|

Vini

n’en

palène / A Palène nous irons

A première vue, on a une romance de tourtereaux dans un

cadre champêtre, une vision rousseauiste… Mais ceux

qui vont « n’en bois » à cette époque dans

cette île, c’est pour se cacher et sauver leur peau

noire réduite aux brimades de l’esclavage, un monde

où ne sera pas reconnu l’espoir de vivre le couple

de son choix. Le narrateur serait donc un fugitif

(marron) enfui avec sa belle. Il souhaite organiser

des fêtes avec plein de monde, on passerait alors

dans un palenque,

l’équivalent du quilombo[41]

brésilien.

Le paradoxe est qu’un propriétaire d’esclaves, comme

Hippolyte Daudinot, soit en empathie avec les

aspirations à la liberté de fugitifs.

A cet endroit idyllique, d’espoir de libération,

l’auteur donne le nom de Palène : ancien nom de

la plus occidentale des trois presqu'iles de la

Chalcidique (Grèce). L'auteur a une culture

d'helléniste. Il nous l'a déjà prouvé (cf. Hélicon).

Il utilise l'image de ce lieu lointain comme un

éden.

Ce texte est particulièrement évocateur des chants et

danses des Noirs des caféières des Français établis

à Cuba, dont des éléments seront perpétués dans la

tumba francesa : les danse mason et yuba

de cette dernière ont été fondées en réunissant des

éléments au départ séparés tels le baboul /

babúl et grayimá / gragement dont

il est ici question. Le chacha agité,

dit-on au départ sans intention de pulsation

rythmique, s’unit de la même manière aux tambours.

Le bien manger des mets créoles s’unit aux chants,

danses et musique comme indissociable d’un certain

idéal de vie.

De même que dans la préface, Hippolyte Daudinot

mentionne l’instrument banza comme présent dans

cette communauté, ce qu’aucun texte cubain connu

n’avait jusqu’ici mentionné. Le simple fait que ce

poème cite le banza et que celle-ci donne son titre

à l’ensemble du recueil, donne une importance

particulière à ce poème au sein de ce dernier.

Le terme bantou Samba, qui figure ici n’est, lui, pas

habituel pour les chants afro-cubains, il n’a pas

été sélectionné dans l’histoire de la culture

populaire cubaine. Mais il a été connu comme

synonyme de danse, ainsi un informateur de F. Ortiz

nomme à Matanzas un tambour samba ngoma

(danse tambour). (cf Instrumentos

de la música folklórico-popular de Cuba.

CIDMUC. La Havane t. 1 p. 189). Surtout, il se situe

dans la tradition du samba chanteur

soliste de la colonie de Saint-Domingue, continuée

dans la République d’Haïti.

Terminons en remarquant que nous trouvons une

musicalité particulière à ce texte, qui pourrait

induire à le faire fporter sur partition...

|

Créole original |

Transcription en créole haïtien actuel |

Transcription en français |

|

Gardiens moutons gardé z’étoiles Matelots toujours gardé voiles Soldats bonjour, délivre drapeau Source toujours, cherché gros d’eau Mais quant à moué, La sur la terre En haut n’en lair, Et n’en la mer, Mouin crier victoué ! Comment cœur mouin capab content Quand to metté[42]

li n’en tourment ? Pour bonheur nous, vini n’en bois Volontés toué pour mouin va loi Vou vré avec toué N’en piti coin, Là bas, bien loin, Ça m’a besoin, Toué côté moué ? Nou va chasser cochons marrons Et zagoutis bien gras, bien bons Chember cribich’s[43]

pour calalou Planter gombos, bananes et choux Bonheur s’enoué[44] Pa toué bel rose, Et bel quichose Qui ma compose Pour plaisir toué. Et n’en joupa n’a fignoler « Grag’ment », « baboul », nous va danser Rir’, manger, bouér, et fair’ l ‘amour, Ça va travail nous tous les jours ! Yo va conté Chacha roulé Tambour ronflé Banza sonné Samba chanté Pour plaisir toué ! Oui, n’en Palène, vini, vini ! Avec blancs, compte à nous fini ! |

Gadò mouton ou kenbe zetwal yo Maren, ou kenbe vwal yo Sòlda bonjou delivre drapo Sous toujou, t'ap chache gwo dlo Men, pou mwen Gen sou latè Anwo nan lè E nan lanmè Mwen kriye viktwa Kouman kè mwen kapab kontan Lè tò mete li nan touman Pou bonnè nou vini nan bwa Volonte ou pou mwen va lwèn Mwen di vre avek ou Nan piti kwen Laba chay lwen Sa mwen bezwen Jwe w kote m 'yo ? Nou pral ale ak lachas kochon an mawon E zagouti trè grès Chache gribich pou kalalou Plante gonbo, banan e chou Bonnè se mare Pa ou bèl roz E bèl bagay Ki m'a kompose Pou plèzi w E nan joupa nou a fignoler[45]

Grajman, baboul, nou va danse Ri, manje, bwe e fe lanmou Twòp travay nou tou li jou o Yo ale konte Tchatcha woule Tanbou ronfle Banza sonnen Sanba chante Pou plèzi w Wi nan Palènn vini, vini ! Avèk blan yo, nou fèmen kont yo |

Gardiens de moutons, vous gardez les étoiles

Matelots, vous gardez les voiles

Soldats bonjour, délivrez le drapeau

La source grossit toujours en ruisseau Mais pour moi

Là sur la terre

En haut dans l'air

Et dans la mer

Je crie victoire !

Comment mon âme saurait se satisfaire

Quand les adversités la tourmente

Pour notre bonheur, nous sommes venus dans ces bois

Ta confiance en moi est grande

Tu es vraie avec moi

Dans notre petit coin

Là-bas, bien loin

De cela, j'en ai besoin

Veux-tu jouer à mes côtés ?

Nous allons chasser des porcs sauvages

Des agoutis bien gras, bien bons

Chercher des écrevisses pour le calalou

Planter des gombos, des bananes, du chou

Le bonheur s'est noué[47]

Grâce à toi, belle rose

Et la belle chose

Que je viens de composer

C'est à toi que je l'adresse

Et un jour notre cabane nous fignolerons

On dansera le gragement et le baboul De rire, manger, boire et faire l'amour

Le travail, tous les jours,

c’est est

fini.

Ils raconteront

Au son des sonnailles

Aux roulements des tambours

La banza sonnera

Le samba[48]

chantera

Pour ton bon plaisir

Oui, à Palène nous irons, oui nous irons

Avec les blancs, nous en avons finis !

|

Environs

de

la Gran Piedra.

Lui-même divisé en quatre parties

Piti jour (Au petit matin)

Midi (A midi)

Soleil couché (Au crépuscule)

Minuit (A minuit)

Extrait de « Midi » :

Merci

bomghé[49] !

souffrance à moin finie (Merci

mon bon, ma souffrance enfin cesse)

Cœur

mouin content tout plein…

(Mon cœur est si content)

Fin de « Minuit » :

|

Original |

Français |

|

… L’amour, avec jeunesse allé. Com’ça, N’en case à blancs, tout comme n’en joupa Lorsque « filloll[50]

mourri, commér caba » ![51] « Chagrin l’amour Duré touté la vie ; Plaisir l’amour Duré mi gnoun seul jour ! |

… Avec ma jeunesse, l'amour s'en est allé Dans les habitations tout comme dans dans les barraques[52] Comme dit le proverbe : « La mort d'un enfant met fin à toute

polémique » Chagrin d'amour Dure toute la vie Plaisir d'amour Ne dure qu'un seul jour |

Les quatre derniers vers sont une version créole de la

romance « Plaisir

d’amour ». Elle est extraite à l’origine

d'une nouvelle de Jean-Pierre Claris de Florian,

Célestine, qui figure dans son recueil Les

Nouvelles de M. de Florian édité en 1784.

Mise en musique par Jean-Paul-Égide Martini la

même année, elle est initialement connue sous le

titre La Romance du Chevrier. Une chanson-phare du

chansonnier francophone.

Suit un poème peu lisible pour en réaliser la

transcription : Misèr

gâté Vaillant

Beauté

Ibo

Citation de Virgile en exergue, "Vera incessu patuit dea" : Par sa démarche elle révèle une véritable déesse (Incipit du chapitre 3 "La démarche" du livre cinquième).

Nous nous serions bien passé de transcrire et traduire

ce poème, s’il ne témoignait pas de la présence de

diverses danses dans les plantations de Français

dans l’Orient cubain : mason, babul, congo

qu’on devinent policés et élégants qui sont opposés

ici dans leur caractère à ibo et chica

zombi, supposés rustres voire sauvages

quoique gais et érotiques.

Mais l’humour ravageur, « hénaurme » dirait-on aujourd’hui, d’Hippolyte crée un malaise certain dans sa moquerie d’une femme noire rustre adressé à de « belles dames » tournée sous forme de gauloiserie rabelaisienne. Les préjugés raciaux, lui qui est pourtant fils d'une métisse (dans la classification de l'époque il est un octavon), ressortent comme dans aucun autre de ses écrits…

L’association de congo aux danses mason

et babul, qu’on connaîtra par la

tumba francesa, laisse penser qu’il

s’agit de danses cérémonieuses en robes

longues pour les femmes, connues à Cuba

comme celles de « congos

royaux » (congos

reales). A

Santiago, les affinités entre les

danses du cabildo congo, le plus

important de tous, et celles de tumba

francesa on été bien repérées.

|

Dialecte original |

Créole haïtien moderne |

Français |

|

|

Ah mon gagné gnoum bel

dom[53] bou Bel joug'temps li

rend mouin fou Z'yeux li, yo gros

passé(?) z'yeux bèf Tête a li c'é gnoum

giromon[54], Poitrine a li c'é

"dagunate"[58] Pieds li, m'a di deux

belles gnames, Quand li marché, la bel

commère Bras li, mains, li to

toujours prêts, sans gnoun raison, pour fouti (écrit f_) souffets Ou bien semblé voix

vingt taureaux Boundghé conné qui bel

quichose Et quand li lévé gnoun

samba Com li pour fignoler

"mazone", Ha!! quand li bail'

"chica Zombi", Yo di li sott' - pétét

c'é vrai , Gagné des jours li

renfrogné Semblé tout' moun',

quand li dansé Aç'tor, chers z'amis

mouin, mon mandé vous, |

Mwen ganye que moun bèl

fanm bou Zye li, yo gwo pase zye

bèf Tèt a li se ke moun

joumou Tete[61] li se "dagunate" Pye l 'yo, yo sanble de yanm bèl Lè li mache, bèl kòmè mwen Bra l 'yo, men l', yo

toujou pare pa fè anyen men fanatik tèt yo Oswa sanble tankou nan

ven bèf Bondye konnè m'ki bèl

bagay Men, lè samba yo leve Men, asire mason la Ah! Lè yo bay yon chica

zonbi Mwen te di yo sòt, li ka

vre, Kèk jou nou ap zeklè Sanble tout moun kan li

danse |

Si je peux gagner

n'importe quel beau brin de fille Ses yeux sont plus gros

que ceux d'une vache Une tête comme une

citrouille Sa poitrine c’est

"dagunate" Ses pieds, on dirait deux beaux ignames Quand elle marche, ma belle commère Ou ressemble à celle de

vingt taureaux Bondieu, j'en connais un

rayon Et quand se lève le

samba Ah! Quand elles donnent

un chica zombi[64] Je les ai dit sottes,

c'est peut-être vrai, Des jours on est

renfrognés |

|

Compèr

Malice

et compèr Bouqui

Compèr bouqui est un corpus de contes transmis par

les esclaves à Saint-Domingue.

Ces contes, mettant en scènes deux compères, existent

toujours en Haïti. Le compère complétant compère

Bouqui (le bouc) varie : Compèr Malice et

compèr bouqui, comme ici, ou Compère

Bouqui et compère Lapin. Un malicieux

(Malice, Lapin) et un berné (Bouqui).

Pour comparer, on pourra lire un conte de compère

Malice et compère bouqui haïtien : https://www.wattpad.com/295199550-contes-créoles-l%27histoire-de-bouqui-et-malice…

Ils ont été transportés

également à la Nouvelle-Orléans en témoigne la

lettre du musicien louisianais Moreau Gottschalk,

décrivant sa fascination pour les contes de compèr

bouqui racontés par de vieux Noirs venus de

Saint-Domingue avec les descendant français

Moreau) :

« La veillée se terminait ordinairement par les

merveilleuses aventures du compère « Bouqui » (le

Jocrisse des nègres), que nous récitait pour la

centième fois quelque vieux noir de l’habitation.

Une singulière particularité des contes nègres,

c’est qu’ils sont généralement précédés de certaines

formules bizarres, de paroles sacramentelles dont le

sens mystérieux nous échappe, mais dont l’origine

est évidemment africaine. Avant de commencer, le

conteur prononce à haute voix le mot : «

Tim-tim » ; l’un des assistants répond

gravement : « Bois sec ; »--« Bois cassé, tchou

macaque ! » ajoute un troisième, et seulement

alors le conte commence. J’écoutais chaque soir avec

un plaisir et un intérêt toujours nouveaux, les

tribulations de Bouqui, bien que je les susse par

cœur ».[66]

Dans Ainsi parla l’oncle, Jean Price Mars

proposait de réinterpréter le personnage de Bouki

comme le descendant du nègre bossal, fraîchement

débarqué d’Afrique « dont la lourdeur et

la bêtise étaient l’objet de nombreuses brimades et

d’impitoyables railleries, « tandis qu’il voit

chez ti-Malis la personnification du nègre créole

condidéré comme plus adroit et même un peu

finaud ». (Prudent).

Ce conte fait 9 pages et nous remettons à plus tard sa

transcription complète.

Au début :

« Tim tim, bois

chèche,

Piti bois cassé n’en… con macaque

Poule… voté, mal fini

prend »

Il est une fois ponctué de « Zekak ! »

Il y a deux autres protagonistes : serpent et

cheval. L’histoire se termine mal pour Bouqui :

« C’est fin Bouqui, li kikribu »

(c’en est fini de Bouqui, il est mort)

On reconnaît le mot présent dans la très connue et

allègre chanson cubaine « La Negra

Tomasa » (un son)

: « Kiquiribu mandinga », expression qui

signifie « il est mort le

mandingue ».

Dans une première partie, Hippolyte met en parallèle

les contes créoles de compère bouqui avec les

personnages de Robert Macaire et

« compère » Bertrand.

Un vers de fin est détaché du texte, comme une morale,

entre guillemets :

« Faire coquin pas mal, c’é rend’ compt’ qui

mal ! » (C’est mal agir que ne pas punir

un mauvais drôle).

Nous passerons sur les poèmes et contes suivants :

Macaque conné parlé (Un singe qui sait

parler), Vapeur, ‘tricité et femme, Mouché

Barbe bleu, un longue version de Histoire de

Barbe Bleue, La Reine fleurs, le satirique Piti

Breton tête dur (Les Bretons ont la tête

dure, jusqu’à Cuba !). Suit un poème malicieux,

« Non » femmes, souvent c’é

« oui ». Le narrateur fait

effectivement dire un ultime « non » à la

femme qui n’a que cette seule réponse à la bouche

face aux sollicitations succesives du narrateur,

mais la malice de la question fait que ce non lui

fait dire en fait un acquiescement.

C’é

Zombi

Un mort-vivant

(zombi) aux yeux enflammés apparaît à une petite

fille portée par son père dans une chevauchée sous

l’orage. Le zombi l’appelle et l’enfant meurt.

Saisissant drame tropical, non? Mais nous réservons

une belle surprise au lecteur après la reproduction

du texte!

|

Dialecte original |

Créole haïtien moderne |

Français |

|

Qui moun’ qui passé cou

z’éclair, Si tard la nuit, n’en vent, n’en puie ? Tête baissé et queu’ n’en l’air, Cheval la semblé gnoum furie. Papa qui porté pitit li Qui cas li même à faire l’orage ! Piti la di li ouér zombi : La pé crié et fair’ tapage. Papa ! ou(?) pas ouér zombi là ? Z’yeux li clairé semblé chandelle ! Mais non, chérié, à pas rien ça ! Fermé z’yeux toué, t’en pri, ma belle ». « Papa ! Zombi la hélé mouin ! » « Mais non , c’é feuilles la sus tête ». Li v’loppé pitite avec soin. Pauvre papa ! li pas n’en fête !

Enfin, li rivé cas à li. Vite li couri n’en lumière. Mais li trop tard. Piti mouri Seul besoin li, cé gnoun prière ! |

Ki moun ki pase kou zeklè Si na mitan lanwit nan van, nan pli Tèt anba e ke nan lè a Chwal la sanble kòm gran kolè Papa ki pòt pitit li Ki ka li menm fe loraj Pitit la di li ou wè zonbi La pe kriye e fè anpil bri a Papa ou pa wè zonbi la Je yo ki limen li sanble tankou chandèl Men, pa gen cheri, a pa ryen sa ! Fèmen je ou, tanpri manman mwen

Men, pa gen okenn, fèy yo gen sou tèt ou Pral pran swen ou Pov Papa ! Li pa nan fèt !

Finalman li egzamine ka a li Li vit kouri nan limyè a Men twò ta, pitit mouri Tout sa ki rete yo dwe fè, li di yon lapriyè |

Qui va là sous la foudre qui tonne Au milieu de cette nuit venteuse et pluvieuse ? Courbant l'échine et la queue dressée Le cheval semble furieux Le père porte l'enfant Sans faire cas de l'orage L'enfant lui dit : « Père, voyez-vous le zombi ?» « Père, ne voyez-vous pas le zombi ? Ses yeux luisant ressemble à des chandelles » Mais non, ma chérie, ne t'inquiète pas Fermes les yeux, je t'en prie ma belle Papa, le zombi m'appelle ! Mais non, ces feuilles sur ta tête T'envelloppent et te protègent avec soin[68] Pauvre père, ce n'est point sa fête

Quand il peut enfin examiner sa fille Après s'être hâté vers la lumière C'est trop tard, elle est morte Son seul besoin, c'est de lui dire une prière ! |

Qui

chevauche si tard à travers la nuit et le

vent ?

C'est le père avec son enfant.

Il porte l'enfant dans ses bras,

Il le tient ferme, il le réchauffe.

« Mon fils, pourquoi cette peur, pourquoi

te cacher ainsi le visage ?

Père, ne vois-tu pas le roi des Aulnes,

Le roi des Aulnes, avec sa couronne et ses longs

cheveux ?