Retour à l'accueil

Santiago de Cuba - Juillet

Retour à l'accueil |

Santiago de Cuba - Juillet |

La page avec tous les textes du site

Page

en actualisation permanente (mise en ligne de la version initiale :

11/12/2016, dernière actualisation 07/03/2023)

"... sous les arcades débordantes de lumière, d'enseignes lumineuses, de musique et de promeneurs du Paseo del Prado où la ville explosait, exultait, devenait riche et prétentieuse et où il était possible, à chaque coin de rue, d'écouter les orchestres de femmes chargés de l'animation des cafés et de cette avenue centrale, des lieux qui ne fermaient jamais leurs portes, si toutefois ils en avaient."

(années

'40)

Leonardo Padura "Hérétiques", roman. 2013

PRÉAMBULE : Le phénomène impressionnant des orchestres féminins à Cuba à partir des années 1930 est unique en Amérique latine. Il a précédé nettement un phénomène analogue aux États-Unis. Mais il a été peu traité jusqu’ici en français. Raison suffisante parfois pour en dire plus (mais conduira à synthétiser lorsque nous pouvons renvoyer à des monographies). Nous avons choisi de traiter ce phénomène dans une optique singulière, le liant à l’avancée des femmes dans la musique cubaine en particulier pour certains instruments qui étaient considérés traditionnellement comme relevant uniquement des hommes, comme la percussion et surtout les tambours. Nous avons été frappés, dans notre approche personnelle de la musique cubaine, des exceptions singulières de présences féminines dans cette Histoire vis-à-vis des tambours, comme le cas de la conga de carnaval où la tumba francesa. Mais au fil du temps, nous avons aussi été témoin de la résurgence contemporaine — en particulierdes orchestres féminins à Cuba et de l’apparition de groupes comparables en Europe. Témoin fraternel aussi, et souvent admiratif dans des situations de cours, d'ateliers, de concerts, de concours, etc.— du franchissement des murs invisibles par des femmes dans la percussion traditionnelle, dans l’île comme au dehors de ses rivages. Cette page croise ces différents domaines d’intérêts et d’expériences et recoud ensemble les différentes époques de cette progression. Qui, bien sûr, n’est pas encore terminée.

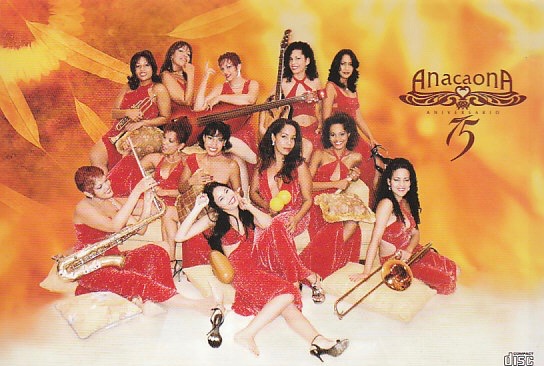

Nous espérons, entre autres, que ce texte sera utile aux protagonistes pour un meilleur ancrage historique de leur parcours de pratique musicale. Coïncidence, cet article est paru au moment où le plus célèbre des orchestres féminins cubains, Anacaona, a fêté son 85e anniversaire en se produisant sur les lieux originels du groupe. dc

SOMMAIRE

1.

LES PIONNIÈRES

— Où sont les femmes dans la conga ?

— Femme tambourinaire dans la tumba

francesa

— Pionnières dans le Son del Monte

— Des femmes directrices d'orchestre

María Teresa Vera, Concepción Bravo, "Conchita",

Margarita Lecuona, Justa García, Coralia López...

— Les premières trovadoras

— Des duos et

trios féminins vers des formations plus larges

Hermanas

Lago, Hermanas Márquez, Hermanas Martí, Hermanas

Junco, Dúo Hermanas Patterson, Trio Aloima...

2.

LES PREMIERS ORCHESTRES FÉMININS FONDÉS DANS LES ANNÉES

'20 & '30

— Estudiantina Cuba, Charanga de

Doña Irene, Sexteto Casiguaya, Edén Habanero, Ensueño,

Jazz Queen, Orquesta Social, Topacio,Típica Yambambó,

Orquesta Mezquida

—

De

la Orquesta Orbe ou

Saratoga au Jazz Band Hermanas Álvarez

et

Cuban Melody, Renovación...

— Anacaona,

premières décennies.

— Plus

sur la première génération : Trovadoras del Cayo, Orquesta

Ilusión, Hermanas González, Hermanas Estupiñán, Ónyx,

Margarita Lecuona et les Lecuona Cuban Girls...

— De Santiago de Cuba à Pinar del

Rio : Las Marietas

etc

— Danse et musique :

Las

Mulatas del Fuego

3. VOCALEMENT VOTRE

— Les année

'50 & '60. Groupes vocaux et nouvelle génération

d'orchestres. Las d’Aida, Las Hermanas

Benítez, Las Hermanas Márquez, Ensueño Tropical, Las

Hermanas Valdivil...

— Les nouveaux groupes vocaux

féminins à partir des années '90. Gema 4, Camerata

Romeu, Vocal Universo, Vocal Divas, Vidas, Vocal Adalias,

Sexteto Sentido, Vocal Tres...

— Rap cubain féminin. Instinto

4.

UNE COMPOSITRICE CONTEMPORAINE

5.

LA TRADITION DU SON,

DE NOUVEAU : DES GROUPES FÉMININS DU XXIe

SIÈCLE

— Así Son,

Morena Son, Septeto Las Perlas del Son, Okán, Grupo Café,

Septeto Vida, Ad Libitum, RaSon, La Guantanamera, Las

Flores del Changüí (changüi),

Puro Sabor (organo oriental).

6.

SALSA & TIMBA AU FÉMININ : "Chicas, Mulatas, Girls,

Ladies, Damas..."

— Les

timberas : Mulatas de Fuego, Grupo Canela, Son Damas,

Las Chicas del Sabor, Chicas del Sol, Lady Salsa Mix,

Caribe Girls, Habanera Son, Ricachá (Charanga), Mulatas

Son...

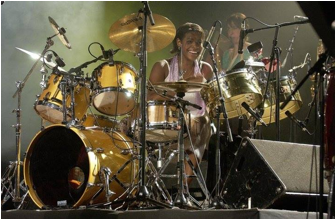

7. FOCUS SUR LES FEMMES PERCUSSIONNISTES

8.

ET L'AFRO-CUBAIN?

—

Des femmes dans les tambours batas ? La distinction

profane/rituel dans la transmission, batas et rumba : Afroamerica,

Grupo d'Akkokán, Obini Batá, Obini Iraguo, Obini Oñi, Rumba

Morena...

— Un groupe féminin de tradition

haïtiano-cubaine Danza

Zetwal

APPENDICE

: Notes fragmentaires sur la dimension féminine de la

diffusion en Amérique du Nord et Europe de la percussion

afro-cubaine

— Les

groupes féminins en France Tana,

Rumbanana, Yemaya La Banda...

Documentation

Bibliographie générale

Bibliographie d'Anacaona

Discographie

Vidéos

Notes

OÙ

SONT LES FEMMES DANS LA CONGA ?

Dès le XIXe siècle, il y avait à Santiago des

organisatrices de comparsa et de formations

de percussion (tahonas)

à Santiago de Cuba : que l’on pense à María La O &

María de la Luz, dirigeantes du Cocoyé de Los Hoyos. Les airs

du Cocoyé de l’époque ont été relevés par Casamitjana en 1836

et un de ceux-ci porte le nom de María La O, d’ailleurs

orchestré dans le pot-pourri cubain de Laureano Fuentes

Matons, élève de Casamitjana, en 1847. La musicologue Zoila

Lapique relève : « Quelque chose de semblable à ce

phénomène contemporain de la conga santiaguera se passa en 1852 quand vint à La Havane la comparsa

del Cocoyé avec ses deux dirigeantes, les métisses (mulatas)

María de la O Soguendo y María de la Luz, jointes au nain

Manuel qui dansait avec l’Anaquillé, marionnette de carnaval.»[2]

Le nom María La O a été célébré à de multiples reprises dans

la musique cubaine et il est resté dans la tradition du

carnaval havanais. [3]

Mais les tambours et les jantes percutées des congas de

Santiago relevèrent de la spécialisation exclusive des hommes

jusqu’à une exception. Ou plutôt deux exceptions

succesives.

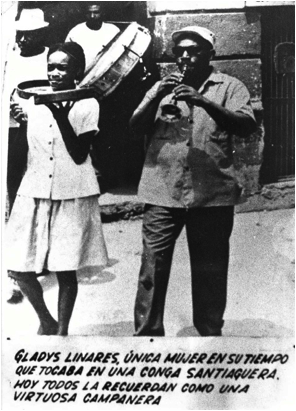

« Les congueros

sont tous des hommes et dans l’histoire de la Conga de Los

Hoyos il n’y eut qu’une seule femme nommée Gladys, renommée et

respectée et jouant de la campana[4].

Il est possible

d’établir une ligne de démarcation au sein de la conga lors de

ces sorties entre les hommes qui ont pour rôle de jouer les

instruments alors que les femmes dansent. Ce sont en effet

elles les principales protagonistes du groupe de danseurs qui

accompagne la conga, même

si des hommes sont aussi présents. » [5].

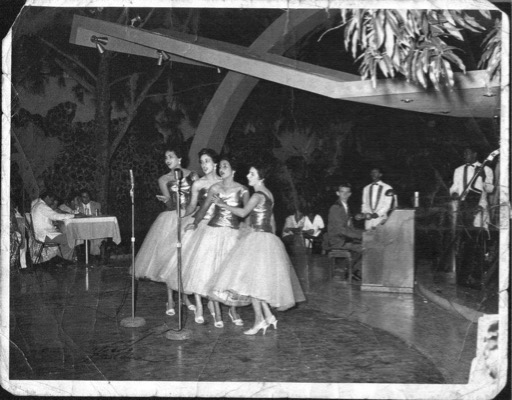

Photo : collection Miké Charropin, avec nos remerciements.

Fait très peu connu, Gladys fut en fait

précédée pendant quelques mois par une certaine Ana Limonta,

mais cette dernière cessa cette activité et Gladys Linares

devint pour longtemps l’unique campanera

de la conga de Los Hoyos,

jouant avec virtuosité ce lourd idiophone qu’est la llanta

ou

campana,

elle fut connue aussi sous les surnoms Mafifa ou La Niña

En tant que "Mafifa ",

elle devint un personnage central d’une pièce en un acte de la

santiaguera Fatima

Patterson : « Repique por Mafifa o La última

campanera », ce qui témoigne d’une dimension

légendaire dans la culture populaire… et la renforce !

Actuellement, son exemple est repris par de jeunes santiagueras avec

l’exemple

d’une

campanera du quartier de

Los Hoyos (conga Los Muñequitos, également membre du groupe

féminin Obini Irawo). Pour la première fois, une campanera, en

l'occurence de la conga de San Agustín, a été primée au

carnaval de Santiago de Cuba de 2017.

Complément

:

HISTOIRE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU CARNAVAL DE

SANTIAGO DE CUBA

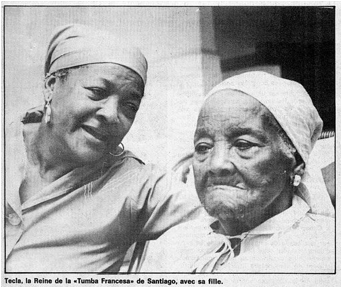

FEMME TAMBOURINAIRE DANS LA TUMBA FRANCESA

Une autre de femme de Santiago fut connue par sa pratique de la percussion avant Gladys : Tecla (Consuelo) Venet Danger (septembre 1900-18 mai 1988), reine de tumba francesa, fut également célèbre pour sa pratique du *catá, ce gros idiophone frappé par deux bâtons, au jeu plutôt physique. Les caficulteurs d'origine française Venet et Danger, comme beaucoup d'autres descendants de ceux qui avaient fui l'insurrection aboutissant à l'indépendance d'Haïti en 1804, étaient installés sur deux plantations proches l'une de l'autre, respectivement sur les lieux-dits El Palmar & Limoncito, soit des escarpements surplombant El Caney (actuel Municipio de Santiago de Cuba) sur un versant et la plage de Siboney sur un autre versant. Les esclaves des deux plantations portant tous le nom de famille d'un de ces deux maîtres, certain descendants de l'union d'un de ces maîtres avec une esclave, associèrent ces deux noms à différentes reprises. Décédée à 94 ans, fille de la reine de tumba francesa Nemencia Danger qui avait vécu 115 ans (réputée originaire du congo), elle était la mère de la reine-présidente de la société de tumba Francesa La Caridad de Oriente (anciennement La Fayette*, fondée en 1862) : Yoya (Gaudiosa Venet Danger), à qui a succédé aujourd’hui la reine-présidente actuelle, Andrea Quiala, nièce de celle-ci et descendante de Tecla.

*catá

: voir les articles : La

tumba francesa de Daniel Chatelain et "Traditions

musicales et dansées des communautés haïtiennes de la région

orientale de Cuba" de Daniel Mirabeau

**

du nom du "héros des deux mondes", le général français

Lafayette (1757-1834), combattant de l'indépendance des

Etats-Unis, partisan de l'abolition progressive de l'esclavage

sous Louis XVI, suite à son expérience plantationniste en

Guyane, membre de la "Société des Noirs" (favorable à

l'abolition) en 1789, sympathisant ensuite du héros

latino-américain Simon Bolivar...

La fille d’Andrea, Queli Figueroa Quiala a repris dès l'enfance cet usage patrimonial des percussions de la tumba francesa, favorisé par la transmission avisée de son père, aujourd'hui décédé, qui dirigeait les percussions de la société de tumba francesa de Santiago de Cuba. Elle resta seule descendante du couple après un drame familial, le décés accidentel de son frère aîné, le jeune homme destiné à continuer la tradition. Elle est la première femme à jouer l'ensemble des instruments de la tumba francesa. Nous considérons que l'apport de Queli et de ses parents, ont été essentiels pour lever les menaces de survie qui planaient sur cette société dans les annés '90. Si on sait que la candidature de l'inscription par l'UNESCO de la tumba francesa au patrimoine immatériel de l'humanité a en fait reposé dans un premier temps sur la société de Santiago, puis étendue aux trois société survivantes (en ajoutant celle de Guantánamo et celle de la rurale Bejuco), on en voit les conséquences dans la reconnaissance mondiale de cette tradition inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité en 2003.

Signalons que dans la tradition de la tumba francesa, il y avait traditionnellement une répartition de rôles traditionnelle entre les « composés » (compositeurs) masculins, qui se livraient plus souvent qu'à leur tour à des controverses et les "reinas cantadoras" (interprètes solistes féminins des chants traditionnels) accompagnées d'un chœur féminins agitant des chacha (maracas métalliques ornées de rubans). Il y a eu cependant des exemples anciens de composés femmes, telle une autre aïeule de Queli : Emelina "Linda" Venet Danger. Aujourd'hui les composés masculins et leurs affrontements virils par la controverse ont disparus mais les reinas cantadoras ont préservé l'existence d'un cancionero de tumba francesa et composent à l'occasion[6]

PIONNIÈRES

DANS LE SON DEL MONTE ET LE CHANGÜI

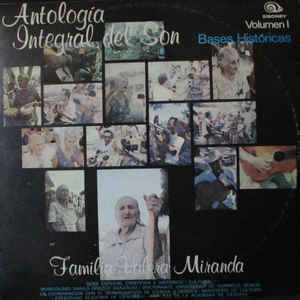

Toujours en Oriente, dans une famille à l’origine du son, des femmes ont été connues par la pratique de la percussion dans la première moitié du XXe siècle : Catalina Valera, bongosera et joueuse de tumbandera, et sa fille Emilia (Milla) : mère de Felix Valera, directeur-fondateur du groupe Familia Valera Miranda. Et sans doute leur parente Julia Roman Valera, qui composait dans les années 30 ("Murió Valera en San Luis" : ce Valera était un bandit d'honneur) et est décédée à 114 ans en 1980. Particularité : ces femmes jouent alors le bongo posé sur les cuisses, position jugée plus décente.

Une autre Julia a précédé en Oriente beaucoup de bongoseros et

autres

soneros, de la

génération des premiers pratiquant connus de ce style, homme

et femmes confondus.

Julia La O, guitariste, bongosera, épouse de Nicolas Hierrezuelo, chanteur et tresiste (joueur de très) des environs de Santiago (par ailleurs lieutenant de l’armée libératrice dans la guerre de l’indépendance cubaine). Elle fut mère de onze enfants, élevés dans la tradition musicale du couple, parmi lesquels les musiciens professionnels Reinaldo Hierrezuelo — 1926 (Cuarteto Patria, Los Compadres, Sonora Matancera, Vieja Trova santiaguera), Ricardo, Lorenzo (Duo avec María Teresa Vera, Los Compadres), Caridad — 1924 (Los Taínos de Mayarí, Los Van Van, Rumbavana, Conjunto Caney).

Dans le son montuno et le changüi des origines, où, dans de petites communautés issolées pouvait commencer une fête avec un tres qui demandait un apport percussif, ces femmes jouant le bongo n'étaient pas forcément des exceptions. Ainsi Chito Latamblé, le plus célèbre des treseros de changüi, né en 1916, a témoigné que son arrière grand-mère Atina Latamblet jouait le bongo de monte. C'était avant la guerre de 1895, dans un bateye et des baraquements de la propriété San Miguel, près d'une localité voisine de Guantanamo, Jamaica. Atina jouait avec ses fils Higinio et Vincente. C'est la plus ancienne des bongoceras dont on ait mention, sinon des bongoceros tout court.

DES

FEMMES DIRECTRICES D’ORCHESTRE

Des femmes qui deviennent directrices de groupes musicaux essentiellement masculins. Cela s’est vu à Cuba depuis les années ’20 du XXe siècle.

Vient inévitablement à l’esprit María

Teresa Vera (1895-1975), qui enregistra en duo

féminin-masculin à partir de 1914 et crée en 1926 le sexteto Occidente,

qui compte dans ses rangs un des plus grand soneros,

le contrebassiste et compositeur Ignacio Piñeiro. Le sexteto Occidente enregistra à New-York l’année de sa création.

María Teresa Vera

(Guanajay 1895 - La Habana 1965) est née à l'extrémité

occidentale de Cuba (sans tradition de trova jusque là) et a commencé sa carrière en 1911.

Elle est d’extraction populaire, métisse avec une

grand’mère esclave (yoruba). Son talent est couvé dans son

enfance par une famille bourgeoise de sa province qui

emploie sa mère et fait fort usage de son piano, les

Aramburu.

Dans la capitale, seul cas repéré chez les chanteuses de

l’époque, elle adopte le mode de vie bohème des trovadores

(en l’occurrence dans le « clan » de

Manuel Corona), lesquels lui enseignent la guitare. Elle

devient une véritable mémoire vivante des compositions des

trovadores (elle

interprète des chansons que leurs propres auteurs ont

oubliées) et rend célèbres certaines d’entre elles. Son

duo avec Rafael Zequeira est anthologique.

Son répertoire est très étendu, de la trova

à la guaracha

(pour laquelle elle est moins connue).

Elle fut la première femme à diriger une formation de son,

le sexteto

Occidente, enregistré par la Columbia dés 1926. A ce

sujet, Cristobal Díaz Ayala, référence maximum pour la

discographie de la musique cubaine, pense que la Columbia

a cherché à travers le Sexteto Occidente une réponse à la

vogue du Sexteto Habanero promu par les disques Victor et

que dans cette perspective avoir dans une formation une

femme comme directeur associée au grand Ignacio Piñeiro

ètait un élément distinctif dans cette compétition

commerciale. "Il n'était pas habituel à cette époque

de confier la direction d'une formation musicale à une

femme, même flanquée d'un directeur musical" (soit

Miguel García). Il ajoute que faisant cela, la Columbia

connaissait le travail de María Teresa Vera avec le

Sexteto Habanero de Godínez en 1918, ses nombreux

enregistrements avec Zequeira et ensuite avec Miguel

García (pour Columbia) des années '20. "Occidente" fut un

mot mis en équivalence avec "habanero", logique de plus

pour une femme née non pas à La Havane mais dans une autre

ville occidentale, Guanajay (cf. chronique de livre

"Ignacio Piñeiro tiene ya su libro, San Juan, 28 de Julio

de 2013). Mais le Sexteto Occidente n'obtint pas un succès

durable.

Maria Teresa s’interrompt de chanter de 1930 à 1935 pour

des raisons religieuses. Devant le succès immense de sa

composition « Veinte años » composée dans cette

période de retrait, elle cède aux pressions conjuguées du

public et de Justa

García, autre femme meneuse de groupe

(cf infra), qui l’intègre à son cuarteto.

Evoquer María

Teresa Vera nous conduit à donner un

exemple étonnant de femme auteur cachée.

La véritable auteur du texte de Veinte años, rien d’autre

que la chanson phare de la trova

cubaine, sur un rythme de habanera, ne fut révélée que

récemment. Il s’agissait d’une amie d’enfance de la

famille Aramburu, déçue de son ménage qui tenait à garder

l’anonymat : Guillermina

Aramburu (Guanajay, 6 février 1895

- La Havane, 17 décembre 1965). En dehors de Veinte años,

d’autres compositions de M. T. Vera ont eu leur texte

écrit par cet auteur féminin clandestin.

Ce destin de femme bourgeoise écrivant clandestinement des

chansons qu’elle confie à son amie d’enfance, laquelle a

choisi la vie bohême de la trova,

mérite d’ailleurs de s’y arrêter plus amplement.

Reynaldo Gonzalez déclara sur María Teresa Vera : « On

dit que son amie d’enfance Guillermina Aramburu eut une

vie maritale heureuse pendant vingt ans, à la suite de

quoi son mari la trahit. Guillermina, qui écrivait des

chansons depuis ses jeunes années (….)

remit à María

Teresa sa création « Veinte años » pour

qu’elle la chante avec la promesse de ne jamais révéler

qu’elle l’avait écrite ; en conséquence, la

majorité du public ignora jusqu’il y a peu de temps que

la majorité des textes de chansons de María

Teresa Vera sont de Guillermina »[7].

Quand Justa García

décide d’arrêter sa carrière, María

Teresa Vera se retrouve seule avec Lorenzo Hierrezuelo (le

futur « Compay primero » de Los

Compadres) et ils décident de continuer en duo sous

leurs deux noms. Dés la première partie de sa vie

professionnelle, elle a poursuivi un chemin différent des

futurs groupes féminins, femme

s’imposant dans le milieu masculin sonero

malgré les préjugés ambiants, jusqu’à diriger une

formation masculine. Elle se retira définitivement en

1962.

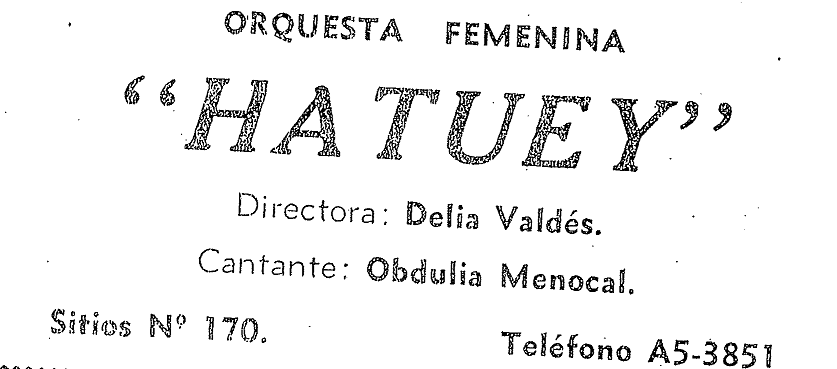

Un exemple méconnu des premières directrices d’orchestre

de musique populaire est

Concepción

Bravo, "Conchita", fondatrice en 1927 du premier

groupe format jazz band de Guantánamo : Hatuey.

Serait-ce le premier orchestre jazz band de Cuba? Cette

date pionnière est en rapport entre la vie musicale de la

ville et de la base navale US toute proche. Selon des

recherches menées dans cette ville, elle fut aussi

innovatrice d'un autre point de vue : en introduisant le

piano dans le son,

se faisant populaire auprès des couples de danseurs de

Guantanamo pour ses descargas de piano dans le répertoire

sonero et ainsi prendre rang dans l’évolution qui

conduit du septeto

vers un nouveau format musical pour jouer ce style :

le conjunto

(processus évolutif où le génial

tresero

Arsenio Rodríguez est considéré comme le personnage-clé).

Sa vélocité au piano était en partie acquie pour avoir été

une accompagnatrice au piano des films muets, pionnière

féminine là aussi dans ce domaine.

« Conchita »

Bravo

au piano. Guantánamo - 1996

De tels exemples, auxquels on pourrait ajouter la

notoriété de la pianiste et compositrice Margarita

Lecuona (voir plus loin), dans un registre

musical plus classique, étaient de nature à ouvrir les

portes aux femmes dans la musique cubaine.

Il n’est pas étrange que dans un contexte raciste et

sexiste, où

le mélange des races et des sexes était de nature à

choquer, où la ségrégation sévissait dans la société et la

musique, avec des orchestres de Blancs, de mulâtres et de

Noirs, les femmes musiciennes aient tendance à se

regrouper selon le genre et obtenir ainsi une meilleure

acceptation de leur entourage. Sans oublier une dimension

école de musique de filles de familles nombreuses sur

laquelle nous reviendrons.

Parmi les toutes premières directrices de formation musicale cubaine, revenons sur Justa García (1894-1952), déjà citée, meneuse d'un trio et d'un cuarteto. Le Cuarteto de Justa García subit plusieurs changements de ses membres y participèrent plusieurs chanteuses comme MaríaTeresa Vera, Dominica Verges et quelques hommes dont Francisco Repilado, qui devint plus tard « Compay Segundo » dans Los Compadres, Isaac Oviedo, Graciano Gómez. Justa García intégra par la suite comme chanteuse l’orchestre féminin Anacaona.

Coralia López (1910-1993), dont le nom entier est Juana Coralia López Valdés, est la première femme à avoir dirigé un orchestre de danzón. Egalement pianiste et compositrice elle est la sœur cadette de Orestes López (Macho) et précède Israel López (Cachao) dans la fratrie des López. C'est son père, le musicien Pedro López qui a guidé ses premiers pas dans la carrière musicale. Son orchestre, de 1940 à 1956, joue ses compositions ainsi que celles de Abelardito Valdés et Antonio María Romeu. C'est dans l'orchestre qui porte son nom que son neveu Orlando "Cachaíto" López, fils d'Orestes commence sa carrière. Enrique Jorrín, futur inventeur du ca cha chá y jouait également avant de rejoindre Las Maravillas puis fonder l'orchestre America. Mais il n'y a pas d'enregistrement sonore connu de l'orchestre de Coralia . Sa composition la plus célèbre est Isora Club, du nom d'un club social de Noirs et Mulâtres où on dansait dans le quartier de Luyano, proche du lieu où vivait la famille Valdés. Isora Club est considéré comme un des meilleurs danzones jamais composé, que Cachao enregistre pour la première fois en 1953, puis de nouveau en 1998 (CD, Master Sessions vol. 1, prix Grammy Awards), suivi par Rúben González en 2000 dans la lignée du Buena Vista Social Club (CD Chanchullo).

Article de Rosa Marquetti sur le Isora Club et Coralia López (esp.). Photo.

Audio sur youtube : Isora Club par Rúben González

Audio sur youtube : Isora Club par Cachao

En ce qui concerne les formations vocales, citons deux

femmes remarquables :

María Muñoz de Quevedo fonde le chœur de La Habana

en 1931 et deux décennies plus tard, avec l’arrivée de la télévision, Cuca Rivero dirige le

chœur diffusé par la petite lucarne cubaine.

Une résurgence actuelle de groupe

dirigé par une femme,

est Frasis,

formation avec un front de scène féminin de trois violons

et violoncelle, auquel s'ajoute percussions et voix,

dirigée par la violoniste Roxana Iglesias Morejón. Vidéo

2018

LES

PREMIÈRES TROVADORAS

Avant de rencontrer d’autres directrices de groupe,

arrêtons-nous sur les

premières trovadoras

cubaines.

Une figure qui rejoint, outre l’histoire de la musique

cubaine, l’Histoire cubaine tout court est le cas

tardivement connu de María

Granados (1880-1971), devant qui, selon son propre

récit, José Marti aurait écrit en 1891 à Tampa, où elle

résidait, l’unique texte destiné à être musicalisé du

héros de la nation cubaine (El

proscripto). Alors que cette chanson était oubliée,

elle l’interpréta dans une peña

havanaise à partir de 1966, à l’âge de 86 ans.[8]

La première trovadora

reconnue est cependant Angelita

Bequé. Selon Lino Betancourt, elle interprétait la trova

dans les années 1910-1922. Ressort de cette période son

duo avec Rafael Zequeira. Une photo montre une grande et

jolie Noire. Connue à son époque, elle n’enregistra pas de

disques, contrairement à beaucoup d’hommes trovadores qui furent ses contemporains (López Sánchez. 2008. p. 37).

Une autre défricheuse est Dominica

Vergés (1918-2002). Pianiste, guitariste et

chanteuse s’accompagnant aux

claves,

elle commença sa carrière en 1929 dans un septeto

familial où elle était la seule femme, avant de

participer à Anacaona, Ensueño, Ilusión,

Hermanas Armanza,

Imperio, entre autres,

et de devenir une des premières femmes à chanter le danzonete[9].

[10]

La catégorie des

femmes virtuoses de leur instrument est illustrée en

particulier à Cuba par la guitariste María Luisa Anida « La Gran dama de la guitarra ».[11]

DES

DUOS ET TRIOS FÉMININS VERS DES FORMATIONS PLUS LARGES

Un phénomène remarquable à Cuba est, dès le début des années ’30, le nombre de duos et trios féminins (dans un format défini par le Trio Matamoros : deux guitares, petites percussions : claves, maracas, güiro) — voire cuartetos — constitués en général par des sœurs : « Hermanas… ». Exemples remarquables :

— Les sœurs Cristina (guitare), Esperanza (maracas) & Graciela (mandoline) Lago n’avaient que 12, 13 & 14 ans quand se fonda en 1932 le trio Hermanas Lago. Elles firent de nombreux enregistrements et eurent de nombreuses tournées internationales dans la longue carrière qui suivit. C’est un des trios féminins harmoniques les plus importants d’Amérique latine et tout simplement le premier en date. Contrairement aux trios à deux voix avec un accompagnateur, comme le trio Matamoros, c’est le premier trio à trois voix de la musique cubaine. Avec un répertoire plus latino-américain que celui des Hermanas Martí —au strict répertoire cubain— mais elles interprétèrent cependant les œuvres des grands soneros cubains. La formation a connu divers changements de format après 1939 : une période en duo (Duo Inspiración), le retour au trio avec l’arrivée de Olga Lucía, connue comme Lucia Lago (guitare) en 1947.

Hermanas Lago lors du

retour au trio

En 1950, après une deuxième tournée de neuf mois à travers l'Amérique latine, elles passent en cuarteto avec la réintégration d'Esperanza. Celui-ci obtient un succès croissant, quand décède Esperanza en 1954, fauchée en pleine jeunesse. Les Hermanas Lago ont enregistré avec la Sonora Matancera. Elles se joignirent en 1972 au Trío Ofelia. Lucia Lago Muela (1925) est une des fondatrice de la télévision cubaine. Son décès à 95 ans le 25 janvier 2021 ferme cette belle histoire.

— Le trio Hermanas Márquez se forme véritablement en 1935. (Deux guitares et voix ou guitare-voix-percussion selon les circonstances). Trini Márquez (1924) acquiert une expérience musicale dans l’ensemble de son père, guitariste et tromboniste à Puerto Padre (Oriente). Ce chef de famille et son épouse, qui écrit des chansons, ont quatorze enfants. dans les spectacles locaux les trois filles les plus grandes (14 à 16 ans), alternent avec les petite (6-7-8 ans). Trini forme le trio avec ses sœurs Cusa (1921) & Nerza (1925), qui ont appris la guitare. Après les concerts à Puerto Padre dès 1933, elles participent à des émissions de radio à Santiago de Cuba et sont programmée au théatre Oriente. Elles partent pour La Havane en 1940, où elles passent à la radio CMQ et où leur carrière est impulsée par Ernesto Lecuona. Leurs sones et boleros plaisent au public et elles voyagent à Santo Domingo et Puerto Rico. Elles enregistrent à La Havane, seules (premier disque en 1941) et avec l’orchestre du santiaguero Mariano Mercerón. Autre voyage, à Mexico, où elles participent au film "Pervertida" et à Miami, avec un nouvel enregistrement. En 1949 sort Nerza, qui se marie, au profit de la plus petite sœur, Olga (1932), quelques temps après sort Olga, qui se marie et entre à nouveau Nerza.

Elles s’installent à

New-York en

1951, toujours cornaquées par leur mère, après un contrat

de 5 semaines. En 1960, Trini va chercher Nerza à La

Havane. Un disque est enregistré en 1965 en cuarteto, avec

Nerza. En 1966, Trini et Olga (en situation de divorce)

forment un groupe féminin -—

sous le nom Conjunto

Hermanas

Márquez, avec

l'ajout de la pianiste Margaritas Vargas, de Linda Leyda

& Lourdes López (Cuza

participe les week-ends tandis que Nerza élève ses

enfants),

avec un succès new-yorkais dans les plus grandes

salles suivi de tournées dans tous les USA et le

Canada. Cette trajectoire est compromise par

les destinées personnelles de chacune (remariage

d'Olga, sortie de Cusa...). Trini

s'éloigne de la scène pour se consacrer à la santé de

ses parents. Les deux sœurs Márquez

Nerza et Trini, reprennent la scène en duo vers 1990. Première voix Nerza et

segonde voix Trini. Encouragées par Celia Cruz, elles

enregistrent en 2004 un disque "Paquito D'Rivera presents Las Hermanas Márquez" accompagnées de

Paquito D’Rivera, devenu leur ami, contenant deux chansons

de Trini outre les reprises de classiques. Le concert

filmé de présentation du disque témoigne du charisme

étonnant de Trini, en particulier. Cf

youtube. [12]

Duo Hermanas Márquez, années 2000

Vidéo : séquence d'un film des Hermanas Márquez accompagnées d'un pianiste.

—

Hermanas

Martí

(duo) : Fondé en 1938 par les sœurs Berta (1919-2002),

première voix et guitare d'accompagnement & Amelia

(1922), voix segonde et guitare soliste

(1922), laquelle, après des études de guitare classique

commencées en 1950, gagna

un prix de guitare en interprétant du Villa-Lobos et devint

professeur de guitare au conservatoire de Guanabacoa,

parallèlement au duo. Rodrigo Prats disait d'elles

qu'elles avaient "vêtues la trova d'un frac" (de gala).

Leur répertoire est basé sur la Trova, créé en contact

personnel avec les trobadores de référence (dont Sindo

Garay, Rosendo Ruiz, Alberto Villalón, Manuel Corona...)

avec une prédilection pour les compositions de Manuel

Corona. Elles participèrent à quelques revues musicales

d'Ernest Lecuona. Elles avaient tendance à normaliser les

métriques irrégulières des trobadores

les plus éloignés de la transmission écrite.[13]

Duo

Hermanas Martí

— Hermanas Junco. Le trio Junco, formé en 1947, donnera naissance en 1963 au duo Hermanas Junco, avec José Tejera comme accompagnateur. Composé de María (1919), première voix et Delia Junco Sterling (1923-1992), voix segonde. Leur répertoire est la trova cubaine. Elles sont actives jusqu’aux années ’70. [14]

Duo Hermanas Junco, avec deux accompagnateurs. Collection Roberto Garcia.

— Le Trio Aloima funt fondée par trois sœurs Domech Betancourt aux prénoms peu communs : África (1923), Francia et Belgica. Elles s'étaient formées dans un groupe d'enfants de spectacle, Cubanacán, où se trouvaient aussi dans la fratrie Domech : Patria, Libertad en plus d'un plus commun Raúl. África fut chanteuse d'Anacaona et fut connue dans les années '70 pour ses populaires compositions et interprétations enfantines, pour lesquelles elle fit aussi des tournées internationales. Elle émigra aux États-Unis.

— On peut encore signaler dans la génération pionnière le duo santiaguero Hermanas Reyes [15], qui sera suivi d'autres duos participant à la Casa de la trova de Santiago de Cuba et des Casas de la trova d'autres villes.

Encore plus remarquable est la constitution des orchestres

féminins à Cuba dans les années ’30, au sein desquels les

femmes jouent d’un ample répertoire d’instruments dans les

lieux populaires. Ce phénomène est un événement unique au

niveau mondial et précède la vogue des jazz bands féminins

aux États-Unis d’une décennie (cette vogue est quant à

elle de la fin des années ‘30 et des années ’40).

Cependant, un big band féminin états-unien existait en

1928, la même année où apparaît le premier orchestre

féminin cubain (La charanga de Doña Irene) : The Ingenues.

Un vitaphone témoigne en image de leur présentation

somptueuse et d'un dimension poly-instrumentiste (comme

dans beaucoup de formations féminines cubaines

d'ailleurs). Mais autant les formations féminines dans les

différents formats orchestraux proliférèrent à Cuba

au début des années '30, autant, jusqu'à preuve du

contraire, les Ingenues reste un phénomène isolé aux

États-Unis, avant que la seconde guerre mondiale ne change

la donne.

Par orchestres, on entend d’abord : sextetos,

septetos, charangas (ou mini-charangas)

et jazz bands. Ils sont souvent initiés par deux ou trois

« Hermanas...

». On voit dans l’exemple du Duo Mezquida

que les duos ou trios ont été l’ossature de formations

plus étendues. Ou, comme dans l’exemple de Ensueño,

se regrouper plusieurs binômes ou trinômes de sœurs (cf

infra). Quand ce n'est pas, comme dans le cas d'Anacaona

une dizaine de sœurs qui rejoignent par étapes un septeto

initial pour former l'ossature d'un orchestre pérenne,

lequel agglomère d'autres artistes dans la dynamique ainsi

créée.

Ces orchestres vont avoir un lieu privilégié, celui des Aires Libres de part et d’autre de l’hôtel Saratoga, sur une distance d’environ 200 m. de la promenade du Prado. Plusieurs orchestres féminins jouaient côte à côte, attirant l’attention des badauds havanais et des provinciaux débarqués de la gare centrale, étourdis par l’effervescence de la capitale. Ces groupes jouaient du mardi au dimanche, en semaine de 20h à 24h. Les musiciennes étaient faiblement payées, si bien que les occasions de tournées à l’étranger étaient fort attendues. Mais ils étaient suffisamment nombreux pour créer des concours entre ces orchestres.

Une formation marque une étape vers les orchestres féminin, la Estudiantina Cuba s'est formée en 1926 ou peut-être avant. Elle est composée d'une large majorité de jeunes femmes, dont au début la chanteuse Ana Esther Pérez (voix soprano) avec quelques hommes dont son premier directeur, le compositeur Gumersindo Garcia, puis le professeur Godino. Une photos de 1933 permet de compter seize femmes et cinq hommes. La formation enregistre une douzaine de titres en 1927, surtout des thèmes de son premier directeur et dure au moins jusque 1935 (informations transmises par Patrick Dalmace).

Ce n'est pas une estudiantina à la cubaine avec vents et percussions comme il y en eut dans l'Est de Cuba, mais une estudiantina de tradition espagnole composée de multiples instruments à cordes : guitares, mandolines et bandurrias (mandolines espagnoles).

Une virtuose des timbalès dans les années '20

— Selon María del Carmen Mestas « la première directrice d’orchestre féminin sur lequel on soit informé s’appelait Irene Laferté, qui avait une connaissance profonde de la percussion, spécialement des timbalès.[16] Elle fonda sa "Charanga de Doña Irene" en 1928 dans le quartier habanero Santa Amalia avec ses quatre filles : Mercedes (violon), Josefina (violon), Dora (trompette & arrangements) & Inés (güiro). Cette charanga, qui avait substitué la flûte par une trompette, jouait surtout des danzones.

Au

moins deux de ses filles, passèrent ensuite à

l’orchestre Edén Habanero, dirigé

par l'une d'elles Mercedes Herrera. Doña Irene,

qui fut appelée « la virtuose des timbales »

mourut en 1970 (elle était née le 28 octobre

1877). On a ainsi en même temps la première

directrice de groupe féminin et la première femme

célèbre dans sa dextérité aux percussions cubaines, en

l’occurrence les timbalès. [17]

Elle jouait aussi des

instruments comme le laúd et l'accordéon,

instrument qu'elle aurait joué pour divertir les troupes

indépendantistes.

— La charanga Edén Habanero fut fondée en 1930 ou 31 selon les sources et prend la suite de la charanga d’Irène Laferté. Au danzón s'ajoute d'autres styles comme la guaracha, le bolero et le pasodoble à la mode. La directrice Mercedes Herrera était contrebassiste, la charanga était composée par ailleurs de Alina Rivero, güiro, Carmela Ramos Pestañal, timbalès, Dora Herrera, piano, Rosario Martínez, chanteuse … Cette dernière est à l’origine du premier syndicat de musiciens cubains, en 1933. En 1938 Edén Habanero remplace Anacaona (en tournée aux États-Unis) sur les « Aires libres » où ce dernier groupe se rendit célèbre. L’orchestre prit ensuite le nom de Orquesta Hermanas Herrera.

Orquesta

Edén Habanero. Collection Daniel Chatelain

—

La

formation jazz band Ensueño

est la première formation féminine du genre à Cuba, crée

le 5 avril 1930 selon Radamés Giró. Elle acquit une grande

popularité dans les « Aires

libres », en même temps que les sociétés

récréatives et les fêtes des 15 ans de la bourgeoisie

havanaise. Sa directrice est Guillermina

Foyo Facciolo (piano & violon) et elle est

composé de douze

intégrantes, parfois plus ! On y trouve Estela Junco,

batterie, sœur de Manuela, contrebasse.

Également, des sœurs Foyo, des sœurs Junco, des sœurs

García Cano puis des sœurs Pérez Alderete. Estella

Foyo se distingue à la fois à la

batterie et aux pailas

[18].

En octobre 1932 Ensueño embarque à Santiago de Cuba

pour Santo Domingo avec un grand succès, premier

orchestre féminin cubain à jouer hors de l'île. D’autres

tournées suivent en Amérique latine et aux États-Unis …

dans un cirque. Ce qui ne les empêche

pas de partager la scène avec les gloires

états-uniennes telles que Benny Goodman, Glenn Miller y

Tommy Dorsey.

Le répertoire d’Ensueño était plutôt éclectique :

chansons états-uniennes en vogue, valses, tangos

alternaient avec les chansons cubaines et

latino-américaines. Mercy Mesquida en a fait partie

(clarinette) à plusieurs moments, entre autres dans une

tournée de 1935. Ensueño devint un moment "Cuban Music ". Son activité est mentionéée jusqu'en 1957. Ensueño

fut un groupe rival d’Anacaona pour sa popularité. Mais

au contraire de ces dernières il n’y a pas

d’enregistrement du groupe.

Des risques de confusion existent avec le groupe postérieur "Ensueño Tropical", sur lequel nous reviendrons.

Orquesta

Ensueño

Deux postérités éphémères et ignorées :

— 1. Les sœurs Merceditas & Luisa García Cano respectivement saxophoniste et banjoïste, quittent Ensueño, vraisemblablement en1933, pour créer l'orchestre Jazz Queen, composé de dix à douze jeunes femmes. Le groupe se dissout en 1936 après le décès des parents de Merceditas & Luisa. (Les éléments sur l'existence de ce groupe oublié ont été découverts par Patrick Dalmace ; cf lien, page avec photos).

—

La

même année que Ensueño, 1930, apparaît aussi la Típica Yambambó. Elle est

fondée par les sœurs du Duo Mezquida : Mercy (1913-1951)

& « Cachita » Caridad. Dulce María Brito est

à la batterie.

—

La Orquesta

Mezquida est un jazz band formé à partir de

l’orchestre précédent, un an après. Y est remarqué le jeu

de maracas de la jeune chanteuse Mercy Mezquida — mère

de Leo Brouwer —

très chorégraphié. La belle Mercy Mezquida est par

ailleurs déjà populaire pour ses talents de danseuse et

reçoit des surnoms qui vont de "La poupée Mercy" à

"la danseuse des danses agressives". Dulce María

Brito est à la batterie, comme auparavant dans la Típica

Yambambó. L’orchestre fit une seule tournée internationale

(Pérou, Java, New-York). Mercy jouait les percussions, le

piano, le saxophone, la clarinette, la flûte outre ses

talents de chanteuse. Elle devint ainsi soliste de

l’orchestre Lecuona, où elle rencontra le futur père de

"Leo" Brouwer (de son nom complet Juan Leovigildo Brouwer

Mezquida), apparenté à la famille Lecuona. A la mort de

Mercy en 1951, le futur compositeur et guitariste virtuose

de réputation mondiale Leo Brouwer — il a douze ans — est gardé par sa tante Caridad Mezquida et c'est elle qui lui

apprend la théorie musicale, tandis que son père Juan lui

apprend la guitare. [19]

A la fin de 1931, quelques mois

avant la fondation d’Anacaona, apparaît le Sexteto

Orquesta

Orbe, "entièrement

constitué de jeunes filles de la bonne société

et cette origine sociale va leur faciliter l'accès

aux salons de la classe supérieure"

(P. Dalmace). En fait un septuor avec trompette, dont

deux musiciennes alternent sax et violon, avec les

sœurs Luisa & Delia Vallejo comme chanteuses et Esther

Lines, violoniste, saxophoniste. Luisa Vallejo

et Esther Lines sont toutes les deux mentionnées comme

directrice selon les sources : elles ont pu l'être

successivement, à moins qu'il y ait une directrice et

une directrice musicale... Elsa Díaz est à la

batterie.

On a pu lire que c'est le premier groupe féminin

cubain à avoir

voyagé à l’étranger : à Veracruz en 1934, mais en

fait Ensueño les a précédées : octobre 1932.

Orquesta Orbe.

Collection Daniel Chatelain

En 1937, Esther

Lines sort de l’orchestre, avec

d'autres intégrantes

; elle rejoint Renovación (cf

infra) et entrent

de nouveaux membres dont Juanita & Luz

Álvarez... qui viennent, en sens inverse, de Renovación.

C'est alors que le groupe commence à

apparaître aussi sous le nom Saratoga (du

nom d'un des hôtels des "Aires Libres"), selon les

circonstances. Dans cette période il compte jusque 14

musiciennes.

L'orchestre apparaît aux côtés de

Rita Montaner « La única » dans le film

Romance del Palmar. Lorsque

Juanita Alvarez prend la direction de

l'orchestre, il apparaît comme

Jazz band des Hermanas

Álvarez, avec Estrella Górrin comme chanteuse.

Dans les années 40, il devient Cuban

Melody.

Hermanas

Alvarez. Collection Roberto Garcia.

—

Renovación.

Il est fondé et dirigé par Nena Ballesté, direction

ensuite reprise par Guillermina Zimmerman (en 1935). Son

répertoire inclut les succès de Miguel Matamoros et

de Lecuona. Il apparaît sur les "Aires

libres" dès 1933. Renovación remporte le concours

des orchestres (plus celui des costumes) en 1937.

Passent dans ce groupe le sœurs Manuela (ctb) et Lolita

Zimmerman (tp), qui accueille aussi l'ancienne

directrice de Orbe, la saxophoniste Esther Lines.

Renovación est toujours actif sur les "Aires

libres" en 1944. Le groupe est au départ

entièrement féminin puis est rejoint dans certaines

occasions par le trompettiste soliste Rogelio García (de

l'Orquesta Broadway). Page

de montunocubano (photos)

— Orquesta Social. Groupe constitué de jeunes femmes de la bonnes société havanaise, organisé en 1932 par María Antonia Pedroso, rejointe par ses sœurs Leopoldina (guitariste) et Lydia (maracas). Une photo (lien de l'article de montunocubano.com) les montre constititué de neuf musiciennes et et décline leur instrumentarium : claves, maracas, güiro, bongo, timbales, deux violons, flûte traversière, contrebasse; le piano de María Santamaria n'y apparaît pas). Il commence à se produire début 1933 et sur les "Aires Libres" à partir de septembre. Ses activités cessent au cours de 1934 à la suite du décès du père des jeunes filles Pedroso et du mariage de la directrice.

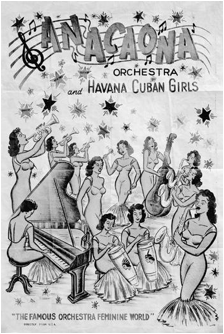

"The

Famous Orchestra Feminine World". Affiche.

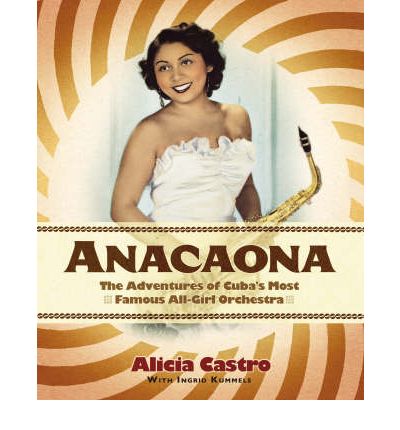

L’orchestre féminin le plus connu, au point d’avoir

éclipsé l’existence des autres, est bien

sûr Anacaona. Il

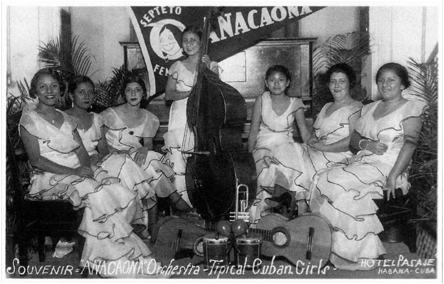

n’apparaît qu’en 1932, au Teatro Payret de La Havane.

Anacaona est d’abord un sexteto.

Sa directrice est Concepción Castro. Ses études de

chirurgie dentaire étant mises à mal par la dictature

de Machado, Concepción Castro décide de changer de

voie professionnelle et entraîne certaines de ses

sœurs dans cette aventure. Le sexteto

Anacaona comprend au départ trois

des dix sœurs Castro (Concepción, Caridad

« Cachita », Ada) plus des amies

de la directrice.

On peut voir au musée de la Musique de La Havane une

très esthétique marimbula

d’Anacaona, l’instrument de percussion qui jouait des

notes basses avant qu’il soit substitué par la

contrebasse. Cette marimbula était jouée, selon Patrick

Dalmace, par Flora Castro (La Havane 1914-?), qui arrêta

rapidement sa participation à Anacaona à la suite de son

mariage. Les dates peintes au moment de sa cession au

musée peuvent cependant laisser penser qu'elle a pu être

jouée après le départ de Flora dans des séquences en

sexteto ou septeto.

Avec l’ajout de la toute fraîche trompettiste Ondina

Castro, le sexteto

devient septeto.

Anacaona :

Le septeto avec contrebasse et trompette.

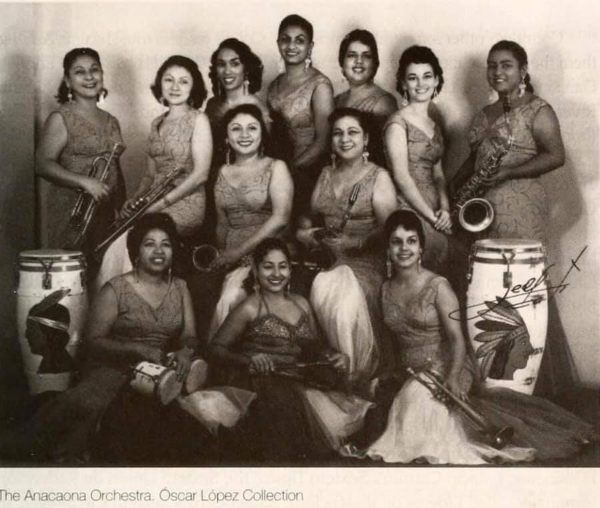

L’adoption du format jazz band reprenait la vogue des

grands orchestres cubains qui venaient d’éclore entre

1935 et 1937. Ces derniers

étaient eux-mêmes une mise au goût du jour rapide

provoquée par l’éclosion dans ces mêmes années des

orchestres swing, noirs ou blancs, aux États-Unis.

Anacaona : les instruments à vents du jazz band et les percussions cubaines.

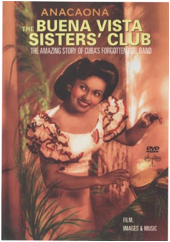

En 1935, elles voyagent à Porto Rico et en 1937-1938 à New-York, où il leur est offert un contrat pour trois disques (6 plages). Ces enregistrements, qui ont fait l’objet d’un CD de la collection Harlequin, sont les premiers d’un groupe féminin cubain. Ainsi, elles sont les seule des orchestres féminins des Aires Libres à avoir enregistré. Leur succès américain précède de peu la vogue des orchestres féminins états-uniens.

En 1938, elles sont en formation de 10 musiciennes à Paris. « The ten Anacaona sisters » dit le programme, avec la direction musicale du grand flûtiste cubain Alberto Socarras (crédité du premier solo de flûte enregistré sur un disque de jazz) et alternent avec Django Reinhardt et Stéphane Grappelli.

Pendant la seconde guerre mondiale et les années suivantes, elles sillonnent l’ensemble du continent américain, Nord et Sud.

Argimira "Millo" Castro à la batterie & Nena Neyra à

la tumbadora. Anacaona

1951

Certaines sœurs se découvrent d’autres destins et abandonnent

le groupe, ce qui entraîne des recrutement en

dehors des sœurs Castro.

Un cas remarquable est celui de Millo Castro, la principale attraction de l’orquestre, une bongocera prodigieuse dès l’âge de 15 ans, que Dizzy Gillespie voulut recruter. Mais elle préféra rester à ce moment avec ses sœurs. Selon les besoins, elle jouait avec l'orchestre bongo, tumbadoras ou batterie. Plus tard elle vécut momentanément aux USA. Elle joua pour le couple présidentiel Roosevelt à la Maison Blanche pour l’anniversaire du président. Elle abandonna l’orchestre en 1953 pour se marier et vivre en Allemagne. Et décéda finalement à La Havane après un retour à Cuba et des retrouvailles avec ses sœurs et l'orchestre.

« Drum Dream

Girl ». Livre pour enfant de Margarita Engle &

Rafael Lopez inspiré du destin de Millo Castro

Les sœurs Castro avec Millo enfant tenant une caisse

claire caisse

Alicia Castro (née en 1920) reprend la direction à la mort de Concepción.

Entre autres membres, les chanteuses

promises à une grande destinée :

—

Graciela, (Graciela

Grillo Pérez, La Havane 1915 - New-York 2010) sœur

du maraquero, chanteur et chef d’orchestre Machito, future reine du

mambo ou encore « première dame du jazz

latino », intégrée en 1935. Elle pensait que sa

sûreté en jouant les claves, tout en chantant, lui

avaient ouvert les portes pour chanter avec Anacona. Sa

fascination pour les claves et le chant lui était venue

enfant, en écoutant chez

elle les répétitions de María Teresa Vera et le Sexteto

Occidente (dont Machito faisait partie). Elle

quitta Anacaona en 1941 et rejoignit New-York en 1943

pour remplacer son frère, lequel avait été enrôlé dans

l’armée. Elle y devint la première étoile cubaine à

New-York précédant La Lupe et Celia Cruz[20]

— Celia Cruz, autour de 1947, en particulier pour une tournée au Venezuela.

—

Moraima Secada

(Villa-Clara 1930 - La Havane

1984). Elle

intègre Anacaona en 1950 et rejoint Las d’Aida en 1952

avant de commencer une carrière soliste en 1960.

— A la suite de Haydée Portuondo, prend le relai sa sœur Omara Portuondo. Elles s'étaient auparavant toutes deux familiarisées avec Anacaona dans leur carrière de danseuses. Recrutée pour une tournée d'Anacaona en Haïti en 1951 Omara Portuondo y apprend les percussions : petites percussions, tumbadora et même batterie. En Haïti, elle commence à s'affirmer comme chanteuse soliste tout en jouant tumbadora et batterie. Elle y côtoie Moraima Secada avec qui elle rejoint ensuite Las d'Aida.

Une instrumentiste qui commença sa carrière dans Anacaona à l'âge de 12 ans, Luisa Cotilla, devint par la suite "La dame de la trompette". Après avoir joué avec Ensueño (dernière période) et Pacho Alonso dans les années '50, elle s'exila en Europe en 1960 et constitua sa propre formation en Espagne, le Conjunto Cubano puis continua sa carrière comme soliste à Amsterdam.

Les dernières sœurs Castro prennent leur retraite en 1987. La bassiste Georgia Aguire, qui — en même temps que sa sœur saxophoniste Dora — avait travaillé comme pianiste dans l’orchestre depuis 1983 sous la direction d’Alicia Castro, reprend la direction en 1987 et reconstitue le groupe avec une nouvelle génération de musiciennes. À ce moment Anacaona est le seul orchestre féminin en activité sur l’île.[21] Cela changera avec les années ’90.

Plus

sur Anacaona, de 1932 à 2018,

http://www.montunocubano.com/Tumbao/biogroupes/anacaona.htm

Plus

sur la première génération des orchestres féminins

Cubains.

Trovadoras del Cayo

Isolina Carillo

commença à jouer publiquement du piano en 1917 à dix ans

(dans un cinéma pour un remplacement) et prend ainsi

place parmi les premières instrumentistes

professionnelles femmes de Cuba. Elle jouait aussi la

guitare, le tres,

le bongo, l’orgue et eut une carrière de professeur

de chant. Elle est auteur d’environ… 200

compositions !

—

Dans les années ’40 elle créa une autre formation

féminine, le Conjunto

Vocal Siboney, qui fit des tournées en Amérique

latine.[22]

Isolina Carillo

La liste de la première génération des orchestres

cubains, que nous avons interrompue avec l'arrivée

d'Anacaona dans ce paysage, n’est pas encore close.

Citons :

— Orquesta Ilusión, de 1933 avec pour directrice Alicia Seoanes.

— Hermanas González.

— Hermanas Estupiñán. De Madruga (Province de La Havane).

La plupart des chanteuses et musiciennes de ses

formations, qu’il s’agisse de duos, de trios ou

d’orchestres pratiquent les petites percussions.

Apparurent avec ces orchestres des femmes jouant le

bongo, les timbalès, la batterie. Il est remarquable

que la directrice du premier orchestre féminin

répertorié fût timbalera.

Ces formations ont pu avoir la fonction d’école de

percussion pour les chanteuses, comme en a témoigné Omara Portuondo qui a appris les percussions

dans Anacaona.

— Mais en 1942 elle fonde avec Alicia Yanes (guitare et voix seconde) et Coralia Burguet (guitare et première voix), la formation Lecuona Cuban Girls, pendant féminin des Lecuona Cuban Boys. Les Lecuona Cuban Girls débutent en grand au Casino Nacional, et jouent dans des lieux courus comme l’Hotel Sevilla, au Sans Souci, à la radio, dans les théâtres Encanto y Campoamor, obtenant immédiatement des contrats tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Comme danseuse, un des titres de gloire de Margarita Lecuona est d’avoir chorégraphié et dansé la composition Siboney de son oncle illustre. Son œuvre la plus connue est le hit afro « Tabú » (1941) créé pour un spectacle pour lequel elle fut la compositrice, l’interprète, la dessinatrice des costumes, la manager, le metteur en scène… et directrice! Margarita et Ernesto Lecuona, d’extraction bourgeoise, ont en commun un héritage classique mêlé à une proximité avec la culture afro-cubaine, acquise dans leur quartier Guanabacoa, haut-lieu de l'afrocubanité.

— Orquesta Tropical : un orchestre féminin de La Havane des années '40, dont seule est connue une photo avec deux tumbadoras portée, outre des petites percussions et un bugle.

De Santiago de Cuba à Pinar del Rio en passant par Las Villas et Santa Clara

De Pinar del Rio :

Roberto

Garcia en recense d’autres, de Pinar del Rio

également :

— Septeto Casiguaya, de Camajuaní, province de Las Villas. Septeto & sexteto féminin pionnier, portant le nom d'une héroïne taïna (aborigène) pendue par les espagnols, fondé comme sexteto en 1928, avec Sara Aguilar piano & direction, Blasina Deschapelli chant, Marta Aguilar voix & maracas, Juanita Montejo marimbula , Alfonsa Casalla bongó, Titico très, qui se désintègre à la fin des années '30, non sans avoir substitué auparavant la contrebasse à la marimbula biographie en français (montunocubano)

—

Caracusey

de Conchita Hernández.

—

Caunabo

de Hilda González.

A

Remedios (province de Villa Clara) :

— Orquesta Alegria de Blanca, dirigée par Blanquita del Pozo.

Une conséquence inattendue de cette armée de

musiciennes passées par les orchestres féminins,

dotées souvent d’une bonne formation est qu’elles

contribuèrent largement à constituer la Philharmonie

puis l’orchestre symphonique national cubain.

Le phénomène états-unien des orchestres féminins suit d’une décennie celui des orchestres féminins cubains (dont certains ont suscité des vocations ou au moins des exemples dans leurs concerts aux États-Unis). Dans ce cas, c’est avec la seconde guerre mondiale et la pénurie de musiciens suite à leur enrôlement militaire qu’à été offerte une place vacante pour constituer les formations féminines…

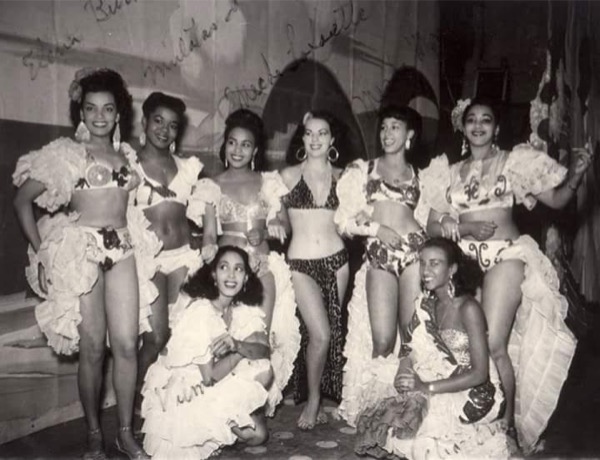

Oscar López avec des danseuses de Las Mulatas del Fuego © Collection Oscar López

Danse et musique : Las Mulatas del Fuego

— Il pourrait paraître s'éloigner de notre sujet de mentionner à ce stade Las Mulatas del Fuego, groupe chorégraphique créé à l'initiative de l'entrepreneur de spectacle Rodney, créateurs des shows du Sans-Souci puis du Tropicana. Ces Mulatas del Fuego créées en 1947 devinrent pour des décennies la référence de la rumba de cabaret. Mais il serait tout-à-fait injuste de d'oublier la dimension musicale de la formation. Dans ses débuts, il y a six danseuses mais aussi trois chanteuses, plus une qui n'est rien moins que Celia Cruz (entrée en 1947 ou 48 selon les sources). Y apparaissent d'autres figures de la musique cubaine. La future maman du chanteur Issac Delgado, Lina Ramírez est une des quatre fondatrices. Rapidement, entre Elena Burke, à la fois danseuse et chanteuse dans la formation. Egalement Omara Portuondo . Cette formation était en fait à géométrie variable selon les nécessités des spectacles (cubains ou internationaux, en particulier au Mexique, tournées ou prestations filmiques et a subi nombre de changement dans ses participantes. Article en espagnol de Rosa Marquetti sur Las Mulatas de Fuego (esp.)

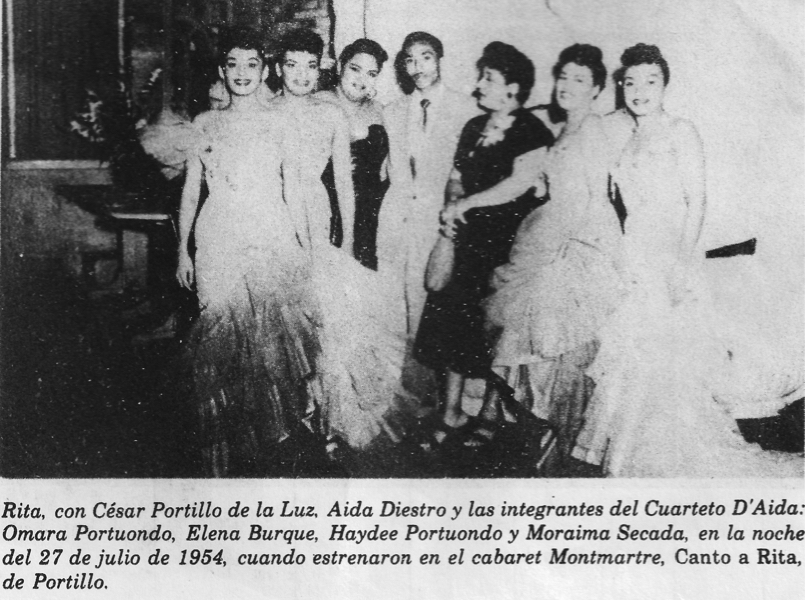

— Las d’Aida

En effet, ces année seront marquées par l’extraordinaire Cuarteto Las d’Aida fondé en 1952, basé sur le chant à quatre voix. Formé par Haydée & Omara Portuondo, Elena Burke, Moraima Secada et dirigé par la pianiste Aida Destro (1928-1973), selon le modèle offert par le Cuarteto d'Orlando La Rosa. Le cuarteto avait été imaginé come une formation mixte, mais la suggestion d'Omara Portuondo d'y faire entrer Moraima Secada, avec qui elle avait travaillé dans Anacaona en décida autrement. Et l'exigence de qualité au sein du cuarteto fit dépasser le modèle. La première prestation de Las d’Aida est dans un programme télévisé "Carusel de las Sorpresas", avec un accompagnement de contrebasse. La formation grave son premier disque en 1957 avec la Orquesta de Chico O'Farril pour la RCA Victor. Elles voyagent à New-York (programme de télévision de Steve Allen), Venezuela, Mexique, Argentine, Puerto Rico. Le cuarteto accompagne Nat Kink Cole au Tropicana. Pianistes et formations de premier plan se mettent à leur disposition pour les accompagner : Bebo valdés, Peruchín, Guillermo Barreto , los Hermanos Escalante...

Son style initial est le feeling, déjà exploré par sa directrice —qui avait acquis ses connaissances de l'harmonie en dirigeant un cœur d'église prebytérienne (celle de la calle Salúd)— mais fait des incursions dans la fusion pop dans les années ’60, voire twist ! comme en témoignent des archives de la télévision cubaine. Aida Diestro y découvre les véritables qualités musicales d'Omara Portuondo et lui apprit à intérioriser les thèmes et transmettre le contenu de chaque chanson. A chacune, elle demande de se pénétrer des textes et d'entrer en osmose avec le compositeur.

"C'est une université de la musique ; ça m'apparaissait comme si je m'étais diplômée dans une université quand j'ai chanté avec Las d'Aida" (Omara Portuondo, 2004).

Quand Moraima et Elena sont tentées par des

carrières solistes, elles sont substituées par

Leonora Rega et Carmen Lastra, tandis que restent

les sœurs Portuondo. En 1961, aux plus fort des

tensions entre le régime révolutionnaire cubain et

les États-Unis qui aboutissent à la rupture des

relations diplomatiques, Las d'Aida sont à Miami,

elles décident de rejoindre Cuba. Omara y fut une

des fondatrice du Syndicat des Arts et Spectacles.

Haydée décide de quitter le cuarteto, au grand dépit

d'Omara, ce départ entraînant l'entré de Xiomara

Valdés. Haydée désire que sa fille Omarita aille

vivre aux États-Unis, ce qu'elle obtient au cours de

l'opération Peter Pan et la rejoindra en 1967

[24]

Les

voix de Las D’Aida

En 1971, Aida Diestro veut donner une autre dimension au Cuarteto en y faisant entrer les tambours batá joués traditionnellement par trois tambourinaires (Amado Gómez, Juan Pilili González, Alfredo Benítez, Bárbaro Valdés). L'orchestre devient un des premiers à intégrer ces tambours issus des rituels dans un orchestre*.

Les concerts sont accompagnés de tout un orchestre (piano, basse électrique, batterie, congas, tambours bata...) et deviennent de véritables spectacles. Amadito Valdés les rejoint pour jouer la batterie et alternant par la suite timbales et batterie restera jusqu'à la dissolution en 1999. A la mort de Aida en 1973, Teresita García Caturla reprend le rênes de l'exigente directrice — jusqu'en 1998 — et se fait assister par son frère Ramón. Son dernier directeur fut l'estimé Ricardo Pérez, qui avait accompagné pendant vingt ans le quartette au piano.

* avec la Sonoro Matancera : "el ritmo omelencó", Bebo Valdés (un seul bata sur le rythme batanga), Irakere, la Orquesta Revé avec Oderquis Revé (trio de bata réunis et joués par un seul tambourinaire).

On ne peut quitter Las d’Aida sans signaler le rôle

important des femmes dans le mouvement du feeling ou

filin’,

qui ouvrit postérieurement la porte aux

chanteuses-guitaristes de la Nueva Trova.[25]

— Las Hermanas Benítez

Sans doute inspirées par le succès de Las D’aida, tout en s'inscrivant également dans la lignée des célébrissimes Mulatas de Fuego, cinq jeunes sœurs : Beatriz, Beba, Petry, Carmen, Juanita — filles d’un ancien ministre cubain du travail — les Hermanas Benítez forment un groupe vocal qui accède rapidement à la scène internationale et à la télévision mexicaine, initiant des apparitions très commerciales. Après le mariage de la fondatrice Beba Benítez, une sixième sœur plus jeune, Haydee, entre dans le groupe pour garder le quintette. Après deux nouveaux mariages, le quintette devint trio avec un succès médiatique certain dans les années ’60 en Espagne, avant que trois derniers mariages mènent à la dissolution du trio. Juanita Benítez décède en Espagne en 1995, les autres sœurs étant aujourd’hui dispersées entre les États-Unis, le Mexique, l’Espagne et la Suède. Une émission de télévision mexicaine a réuni le trio : Beba, Beatriz & Haydee cinquante ans après leur apparition dans un film de l'acteur comique Cantinflas "Sube y baja", qui fut leur dernière activité artistique.

— Las Hermanas Márquez (cf supra, trio Hermanas Márquez)

Conjunto Hermanas Márquez (probablement New-York 1966). Collection Roberto Garcia

— Ensueño Tropical

On doit à Patrick Dalmace et à son site montunocubano.com, d'avoir mis au jour l'histoire d'un groupe féminin cubain oublié, qui a pourtant connu le succés dans les années '50 et '60 : Ensueño Tropical. La naissance de ce conjunto peut prendre source dans les années '30, mais il est possible qu'il y ait des confusions avec le groupe pionnier Ensueño. Sa directrice fut la pianiste Zoila "Nereida" GONZÁLEZ. Nereida et la trompettiste "La Gorda" se taillent un franc succés personnel en tournée du groupe à Buenos Aires. Dans un 45 tours enregistré en Espagne (cf Deezer) le groupe est accompagné par l'orchestre du péruvien Alberto Cortés.

Source : monunocubano.com

Lien : http://www.montunocubano.com/Tumbao/biogroupes/ensueno%20tropical,%20orquesta.htm

—

Las

Hermanas Valdivia. Cuarteo vocal

composé des sœurs Nancy (1934), Rina (1931) et

Idalia (1932) Valdivia —et de leur nièce Nielvis—

originaires de la localité de San Germán, de la

province d'Holguín. Nielvis

a ensuite été remplacé par Mery Mujica.

Elles ont commencé leur travail artistique à La

Havane en 1957 dans le but de diffuser la musique

populaire cubaine et

ont nourri leur répertoire avec des chansons,

des boléros, des guarachas et des chachachás.

Elles ont participé à des festivals nationaux et

internationaux tels que le XI Festival Mondial de

la Jeunesse et des étudiants et la chanson

internationale Varadero '70, ainsi que des

émissions de radio et de télévision. Elles ont

fait des présentations dans des cabarets, des

enregistrements et des tournées artistiques au

Venezuela. Elles ont arrêté leur vie artistique en

1989.

— Le procesus de formation d'orchestres à partir de duos ou autres petites formations a connu un exemple inverse avec la formation des Hermanas Castro au début des années '60, Ada et Alicia Castro, artistes très expérimentées de l'Orquestre Anacaona (lequel dès le début, dans ses différents format aurait pu prendre le nom d'Hermanas Castro). S'emparant du répertoire de la trova, elles parcoururent le circuit des Casas de la Trova y compris celle de Santiago. Cela correspond à un moment où après les fermetures de salles et cabarets après la révolution cubaine, Anacaona connaissait moins d'activité. Parallèlement au duo voix et guitares, Alicia était entrée comme contrebassiste dans l'Orchestre de l'opéra de La Havane. Détails et photo sur la page http://www.montunocubano.com/Tumbao/biogroupes/anacaona.htm

— Le pianiste, qui se révélera également vocaliste, "Meme" Solís créa, au début de sa carrière un cuarteto vocal composé des chanteuses Lili García, Osiris Aguilar Valdés, Bilin Cabrisas et Francis Domenech, qui se produira dans les cabarets (ex. : Venecia de Santa Clara, 1956). Il accompagnera par la suite Olga Guillot, Esther Borja, Xiomara Alfaro, Renée Barrios, Helena Burke et des formations féminines comme le Cuarteto las d'Aida, Las Hermanas Lago, Las Capelas, Las Hermanas Valdivia... En 1960, en pleine vogue des Platters, il crée sous son nom un nouveau cuarteto vocal de grand impact national, mixte cette fois-ci, autour de la voix de Moraima Secada.

DE NOUVEAUX GROUPES FÉMININS VOCAUX A PARTIR DES ANNÉES '90

Les années 1990-2000 voient l’émergence de

nouveaux groupes vocaux féminins : Gema

4 ou Camerata Romeu à La Havane ou encore Claras Luces à Santiago de Cuba, parallèlement à un essor important

des chœurs et la création de festivals

choraux.

— Gema 4, fondé en 1991 avec comme directrice Odette Telleria Orduña (1972), est remarqué pour son haut niveau d’interprétation et une manière bien particulière dans l’harmonisation des voix. Le groupe a parcouru l’Europe et les États-Unis, avec des contrats prolongés en Espagne, où il a réalisé deux CD au milieu des années ‘90.

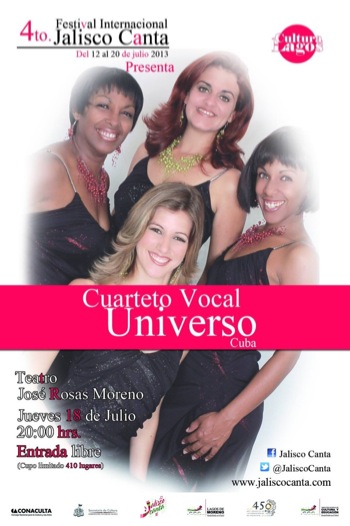

— Vocal Universo reprend depuis Pinar del Rio la tradition des quartettes vocaux féminins cubains à l'instar de Las d'Aida. Créé en 1998, le groupe dirigé par Jacqueline Ramírez est invité dans plausieurs pays caribéens et latino-américains. (Aucun point commun avec Vocal Universo d'Uruguay).

Santiago de Cuba, qui jouit d'une forte tradition des chœurs, entretenue par le maestro Electo Siva — longtemps à la tête de l'Orféon Santiago et créateur dans cette ville du festival international de chœurs — connaît actuellement plusieurs groupes féminins vocaux en particulier :

— Vocal Divas, fondé en 2000 à Santiago de Cuba. Directrice & voix soprano : Silvia Margarita Calzado (1970). Sa directrice reste la seule fondatrice du groupe, entièrement remanié en 2011.

Vocal Divas (2017)

— Cuarteto Vocal Vidas. Ana Hernandez Rosillo (soprano, directrice générale) forme à Santiago de Cuba en 2011-2012 le groupe Vocal Divas avec avec les chanteuses Maryoris Mena Faez (contralto, directrice musicale), Koset Muñoa Columbié (mezzo, auparavant de Vocal Divas), & Annia del Toro Leyva (contralto). L'Etats-unien Robin Miller, les remarque en 2014 et produit un documentaire "Soy Cubana" présenté dans de nombreux festivals, où il obtient plusieurs prix (cf trailer dans le lien). Le film retrace des scènes de la vie quotidienne des membres du groupe. Le groupe Vocal Vidas a reçu un prix Cubadisco en 2016 pour son album "Canción y Vida". Le groupe s'est produit en Espagne, Alemagne, Venezuela, France métropolitaine, Guadeloupe, Mexique et Equateur.

Vocal Vidas (DR)

— Vocal Adalias, Quintette fondé en 2001, longtemps parrainées par l'Alliance Française de Santiago de Cuba. Directrice : Raizary Mariol Ramirez. CD EGREM : "Santiaguerason".

Egalement à La Havane :

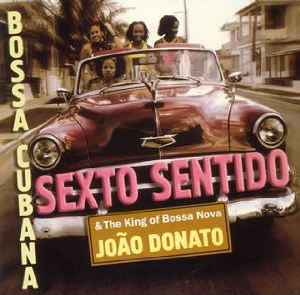

—

Sexto Sentido,

fondé à La Havane en 1997 trouve une

personnalité très affirmée en tant que

groupe féminin vocal.

Les

quatre fondatrices, toutes nées en 1982,

sont Arlety Valdés, Eliene Castillo

(remplacée en 2012 par María Karla Pérez),

Melvis Estévez (remplacée en 2010 par Wendy

Vizcaíno, fille du percussionniste de même

nom) & Yudelkis Lafuente. Leur

répertoire combine Bossa

Nova, Latin-Jazz, R&B, Soul et un

cachet particulier dans le son & la

salsa. Vingt ans après

cette fondation, la qualité artistique des

vidéos joint à un style particulier et

élégant du groupe expliquent un phénomène

viral sur les réseaux sociaux. [34]

—

Vocal

tres. Trio vocal havanais fondé en

1998.

Le premier groupe de rap cubain féminin : Instinto. Avec Janet Díaz (1974), direcrice, Doricep Agramonte (1975) & Judith Porto (1973). Elles se firent connaître lors du premier festival de rap havanais de 1996. Elles associèrent le rap à d’autres expressions, comme les chants afro-cubains issus des rituels et le lyrique. Elles poursuivent aujourd’hui des carrières personnelles.

Premier

CD de Sexto Sentido, produit en Russie (2004)

Dans le domaine de la composition

contemporaine se distingue Tania León, née en 1943 à La Havane, résidente aux États-Unis depuis

1967, pianiste, chef d'orchestre et

compositrice cubaine. Elle est devenue l'une

des personnalités majeures de la vie musicale

américaine. Certaines de ses œuvres mettent en

relief la percussion cubaine, à l'instar des

pionniers Amadeo Roldán (Paris 1900 - la

Havane 1939, premier compositeur mondial pour

percussions seules) & Alejandro

García Caturla (Remedios 1906 - Villa Clara

1940). Ainsi

: Ritual, 1987, Batá, 1985, A

la Par (pour piano & percussion), 1986.

Elle est nommée ambassadrice culturelle des

États-Unis à Madrid en 2008.[26]

Tania

León

En ce qui concerne

les orchestres

féminins de son

des années 2000 peuvent être

cités :

—

Así Son

(septeto,

cordes & percussions), majoritairement

féminin. Fondé par

le guitariste Vicente Lerro Fong. Sa

première bongocera fut

: Lina López Hernández, alias "la rubia

del sabor cubano"

— Morena Son. Fondé en 1991, à partir de quelques membres d'une première tentative de groupe féminin à Santiago de Cuba, Tradición Morena, à la suite de la dissolution de ce dernier. Directrice : Aimé Campos. Ce septeto au répertoire de son et trova bénéficie de l'intérêt pour la musique traditionnelle cubaine deans les années '90 et voyage en Italie, Angleterre, Allemagne, Belgique, Hongrie, France (dont 2012), Autriche, Hollande, Isles Canaries, Espagne, Suisse & Belize. Elles présentent en 2018 un nouveau CD, "Lo que traigo yo" produit par Alain Pérez (EGREM).

—

Septeto Las Perlas del Son

(Santiago). Cette

formation de sept musiciennes adopte en fait

le format du sexteto.

Elle apparut en 1995, avec un répertoire du

son traditionnel de Santiago et des

autres particularités locales (conga,

merengue). Elle fit une tournée aux

États-Unis en 1999 et se distingue

admirablement dans la vie musicale de

Santiago de Cuba en revisitant les sources

du son.

Cette fidélité ne va pas sans un impact

international avec ses voyages au Canada,

Australie, Japon et Mexique.

Las

Perlas del Son. Photo du label Corason.

—

Okán

de Santiago de Cuba fut rejoint un moment par

la chanteuse Nancy Garcia Vinent, avec qui se

fait un enregistrement. Le groupe fit ensuite

des tournées en Europe (2009 par exemple).

Okan

en tournée européenne (Hollande)

—

Encore en Oriente, le Septeto

Éxtasis Son de

Guantanamo qui a eu une

flûtiste à la place de

trompettiste.

— Grupo Café, de La Havane, sexteto avec flûte traversière, qui reprend entre autres des compositions de Compay Segundo.

—

Septeto Vida,

de Santa Clara.

—

Ad

Libitum de Cienfuegos est un cuarteto de

son,

tendance « symphonique ».

—

RaSon

de Villa Clara. S’y

distinguent aux percussions Yenisley Rivero

López (congas, percussion, voix) et Bárbara

Daimé Martín Basulto (pailas), par ailleurs

professeur d’école professionnelle de musique.[27]

Le Changüi

Le style changüi

a eu aussi son orchestre féminin et en a

actuellement un nouveau :

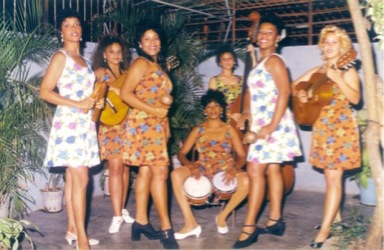

— La Guantanamera (fondé le 25 avril 1998) est un groupe féminin de Guantánamo, avec instrumentation et répertoire de changüi, qui fut patronné par le musicien, musicologue et promoteur culturel Santiago Moreaux Jardines (1943 - 2009). Le groupe devint professionnel et fit des émissions de radio et de télévision à Guantánamo & Santiago de Cuba, tout en participant à de grands événements et aux festivités de carnaval. Il a aussi travaillé à La Havane, où il était mené par la marimbulera et vocaliste Lissete Monferrer García. Il n'est plus en activité.

— Las Flores del changüi est la seule formation féminine actuelle du syle changüi. Elle est composée de 7 musiciennes : tres, marimbula, bongo de monte, maracas, guayo et deux chanteuses. Auxquelles il faut ajouter et un couple de danse. Elle a été fondée par Floridia Hernández Daudinot en 2007 à Guantanamo. Floridia, grandit auprès d'une grand'mère tresera dans une montagne à la vie rythmée par ses fêtes de changüi. Elle va ensuite vivre dans la ville de Guantanamo où elle rencontre Chito Latamblet qui lui enseigne le tres à partir de ses 9 ans. Elle s'intègre dans des formations masculines de changüi jusqu'au moment où elle décide de fonder Las Flores del changüi. La chanteuse principale est Yasmin La Rosa Pozo.

A Guantánamo, doit être mentionnée également

la bongosera

Dailín

Márquez Planche (1er prix de bongo du

Festival de changüi 2005). Percussionniste

formée au conservatoire de Guantánamo, elle

s’affirme très jeune comme bongosera

de changüi dans le groupe de Celso « el

guajiro » de Yateras (elle n’avait pas

encore l’âge requis pour recevoir un prix au

1er Festival de changüi de 2003, ou elle

participa la première fois au concours). C’est

la première femme à avoir été récompensée

comme musicienne dans les festivals de

changüi. Elle a continué sa carrière à

Varadero.[28] En

particulier dans la formation féminine Alma

en Clave, en quarteto ou quinteto

qui a sa propre chaîne youtube.

Dailin Marquez Planche - Festival du changüi - 2005 - Photo Daniel Chatelain

L'orgue oriental

Avec l’apparition des orchestres de timba dans

les années ’90 se forme une vague d’orchestre

féminins représentatifs de ce style, ou

naviguant entre salsa et timba. Leur phare

cubain est le groupe Anacaona rénové, qui

lui-même se met à emprunter à la timba. Mais

le succès international du groupe dominicain

Las Chicas del Can, centré sur un répertoire

de merengue comme il se doit, a dû donner des

perspectives et espérances aux groupes en

formation dans les temps difficiles de la

"période spéciale" cubaine, avec, pour atout,

des musiciennes bénéficiant de la qualité de

formation des écoles de musique cubaine. Las

Chicas del Can furent crées en 1981 et se

désintégrèrent en 1999.

— Mulatas de Fuego : salsa, timba. Ces musiciennes reprennent le nom du groupe de danseuses et chanteuses créé par Rodney au cabaret Tropicana avant la Révolution, groupe dont la plastique et les talents chorégraphiques ont marqué l’imaginaire lié à la musique cubaine.

—

Grupo Canela,

formé en 1989.

Dirigé par Zoe Fuentes Aldama, timbalera

(de formation classique et universitaire). Ses

participantes sont formées comme sa directrice

dans les universités de musique de Cuba et ont

aussi fait de la musique classique et presque

toutes ont appartenu à la Banda Nacional de

Conciertos, d’où l’apparition de divers

instruments comme le hautbois, la clarinette,

le violon ou la flûte en même temps que les

timbalès, congas, batterie, claviers,

bata,

saxophone et voix.

On retrouve une dimension familiale, comme

dans les premiers orchestres féminins. La sœur

de la directrice, Giselda,

est la bassiste et son frère Jesús est

directeur musical et arrangeur. C’est lui qui

les a induit à faire du latin jazz et à

reprendre des styles comme le pilón

et le mozambique. Une autre membre de la famille Fuentes est

percussionniste, hors de Canela semble-t-il.

Le groupe reconnaît l’appui de musiciens de

renom pour parfaire leur formation musicale

(Carlos del Puerto, Changuito, Luis Manreza…).

Se distingue au bongo dans Canela :

Yordanka Gutiérrez [29]

Grupo

Canela

Après l’enregistrement de plusieurs CD, elles

créent leur propre label en l’an 2000. Leur

carrière nationale et internationale très

dense est retracée (jusque 2005) dans

l’ouvrage de Valdés Cantero.

2005. Près de 30 ans après la création du

groupe, il y a un changement générationnel du

groupe, par exemple avec la présence de la

fille de Zoe Fuentes et du musicien

martiniquais Jerry Spartacus, la flûtiste et

chanteuse Mélodie

Spartacus. Biographies sur

montunocubano.com : fr

/ esp,

—

Son Damas.

Son

Damas

— Las Chicas del Sabor. Aux timbalès au début du groupe : Regla Milagros Abreu (Santa Clara 1970), percussionniste formée par ailleurs au piano et à la composition contemporaine. Elle jouera ensuite avec Son Damas puis Anacaona [30]

—

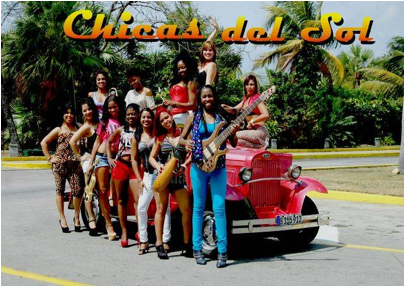

Chicas del Sol. Fondé

en 1993, le groupe enregistre dès 1994.

Directrice : Juana

Grisel López Linares (1974), bassiste.[31]

—

Caribe

Girls,

fondé en 1999 est un orchestre salsa havanais

de douze musiciennes dont quatre chanteuses et

deux trombones avec un répertoire de rythmes

cubains, merengue et salsa dirigé par Thiving

Guerra Benitez. Ses premières tournées

furent en Martinique et Guyane et elles ont

ensuite parcouru presque tout l’Europe, dont

la Russie, ainsi que le Mexique et le

Venezuela.[32]

Caribe

Girls

—

Habanera son.